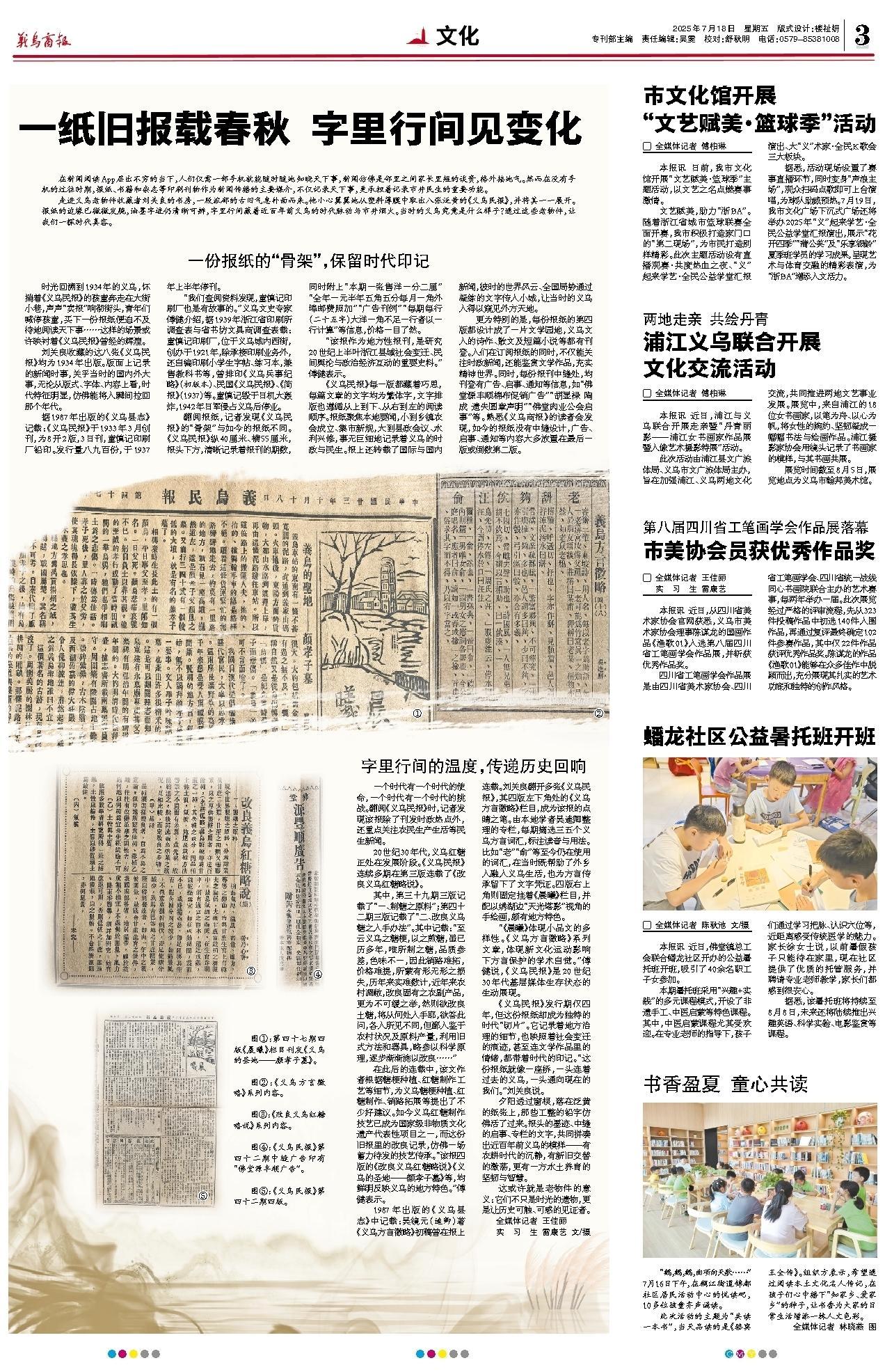

图①:第四十七期四版《晨曦》栏目刊发《义乌的圣地——颜孝子墓》。

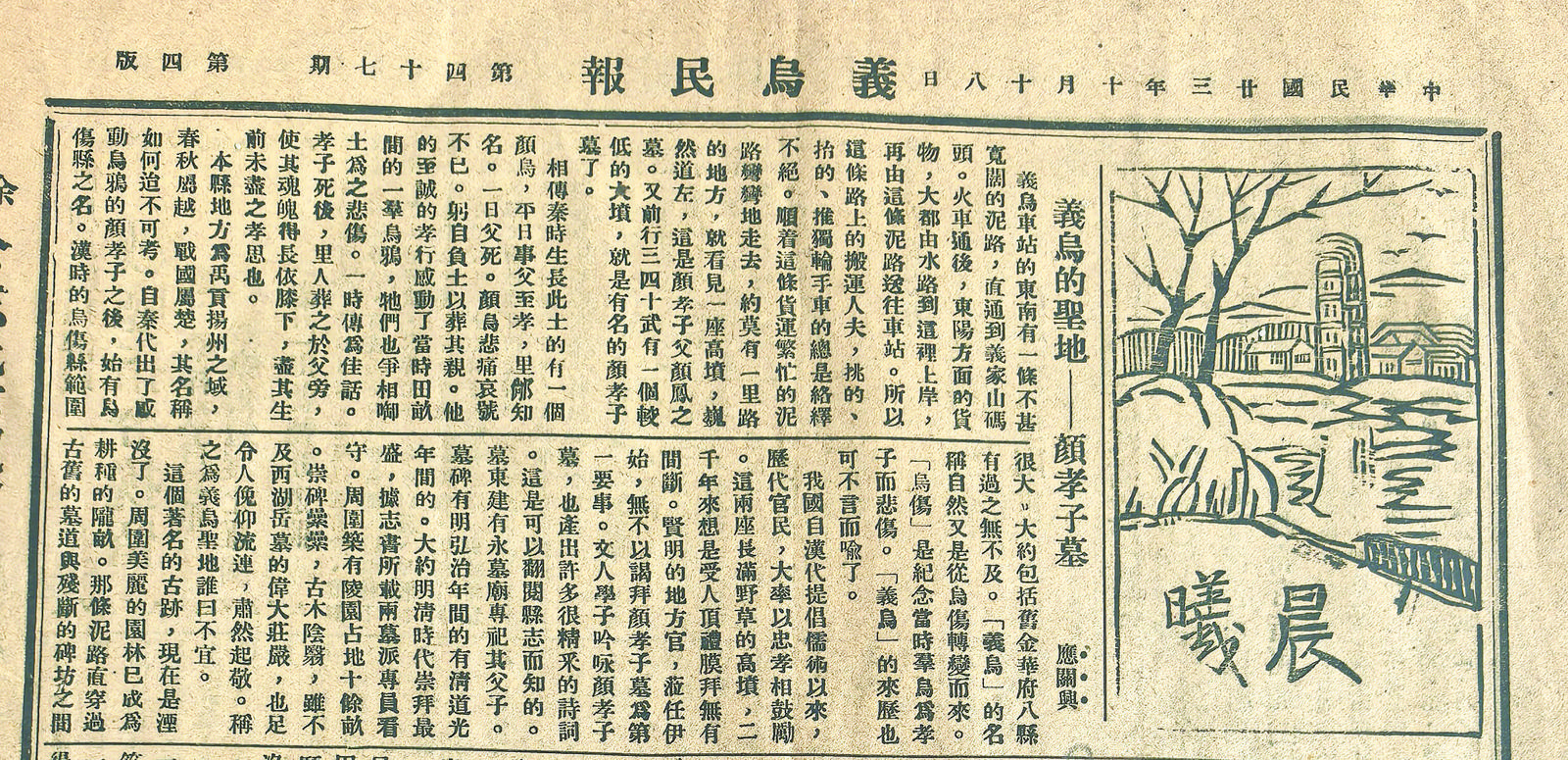

图②:《义乌方言徵略》系列内容。

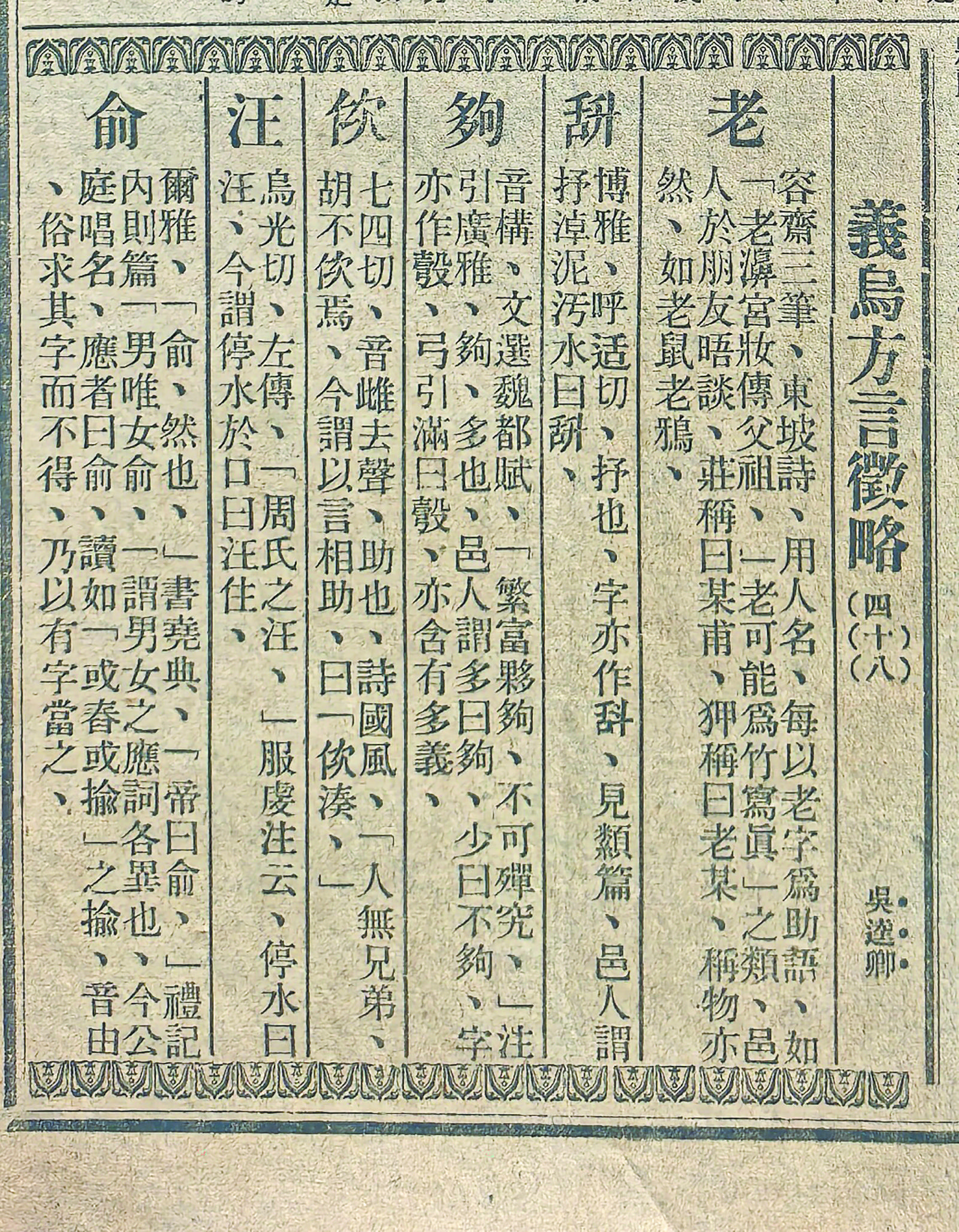

图③:《改良义乌红糖略说》系列内容。

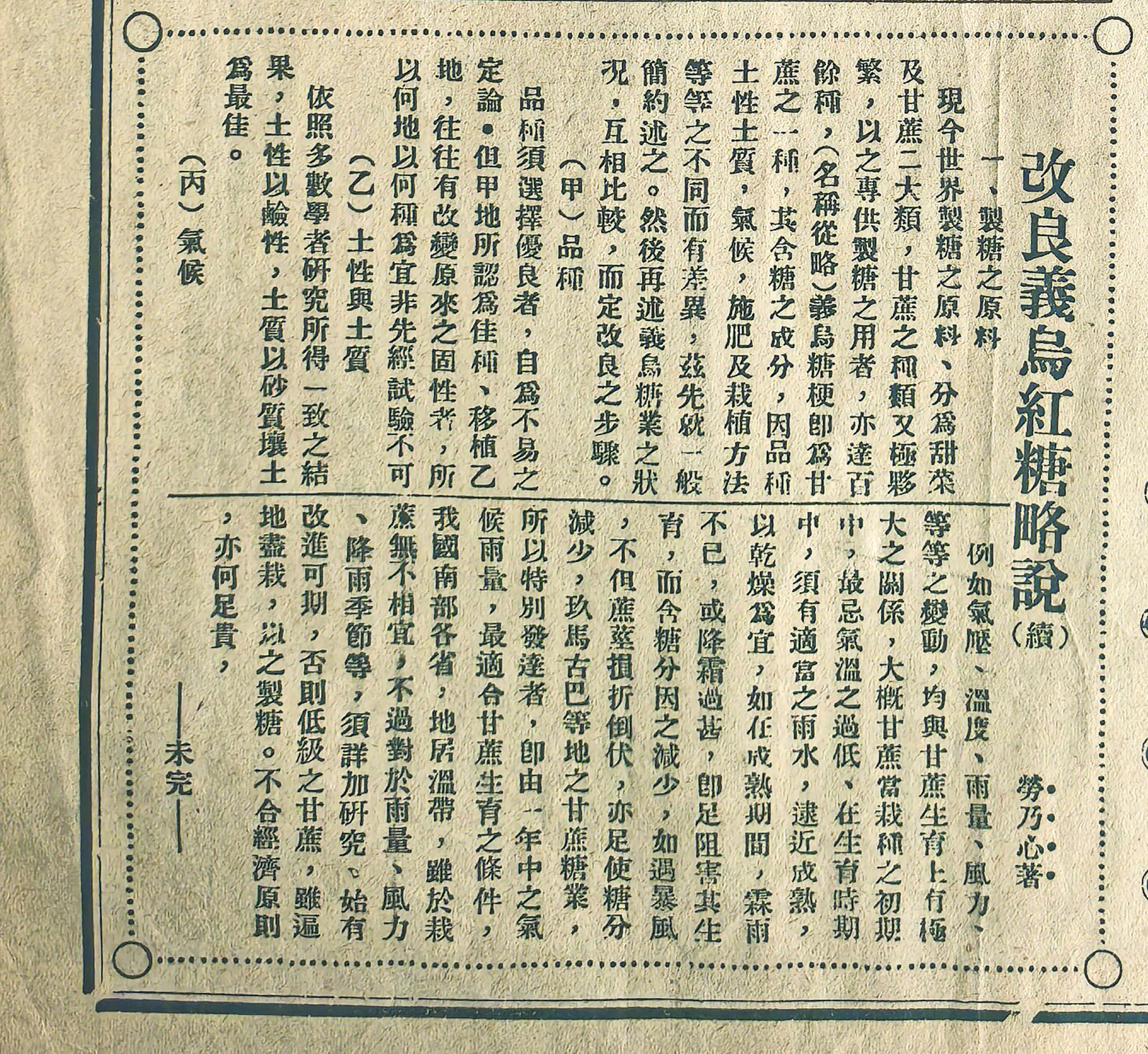

图④:《义乌民报》第四十二期中缝广告印有“佛堂源丰顺广告”。

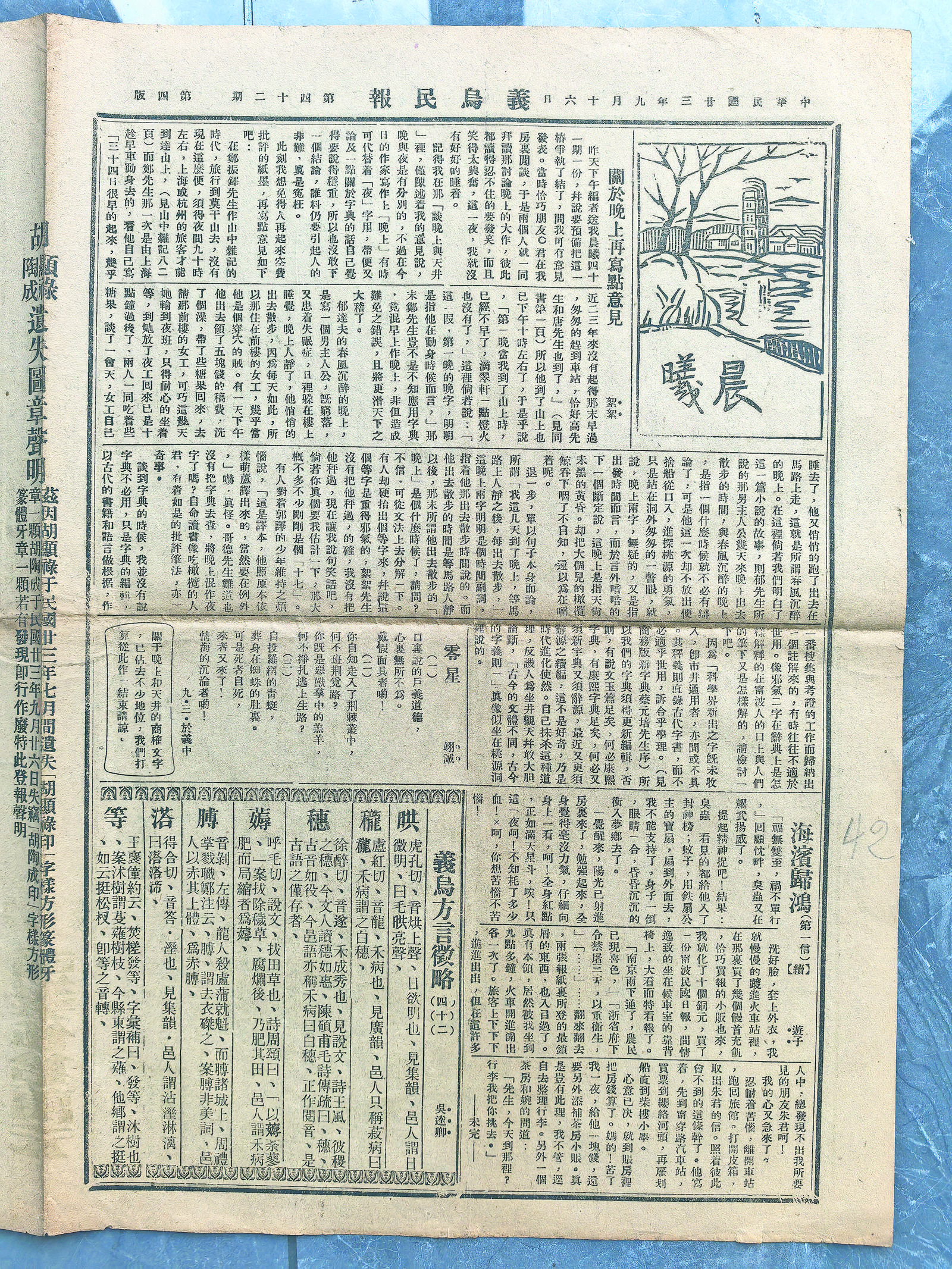

图⑤:《义乌民报》第四十二期四版。

在新闻阅读App层出不穷的当下,人们仅需一部手机就能随时随地知晓天下事,新闻仿佛是邻里之间家长里短的谈资,格外接地气。然而在没有手机的过往时期,报纸、书籍和杂志等印刷刊物作为新闻传播的主要媒介,不仅记录天下事,更承担着记录市井民生的重要功能。

走进义乌老物件收藏者刘关良的书房,一股浓郁的古旧气息扑面而来。他小心翼翼地从塑料薄膜中取出八张泛黄的《义乌民报》,并将其一一展开。报纸的边缘已微微发脆,油墨字迹仍清晰可辨,字里行间藏着近百年前义乌的时代脉动与市井烟火。当时的义乌究竟是什么样子?通过这些老物件,让我们一探时代真容。

一份报纸的“骨架”,保留时代印记

时光回溯到1934年的义乌,怀揣着《义乌民报》的孩童奔走在大街小巷,声声“卖报”响彻街头,青年们喊停孩童,买下一份报纸便迫不及待地阅读天下事……这样的场景或许映衬着《义乌民报》曾经的辉煌。

刘关良收藏的这八张《义乌民报》均为1934年出版。版面上记录的新闻时事,关乎当时的国内外大事,无论从版式、字体、内容上看,时代特征明显,仿佛能将人瞬间拉回那个年代。

据1987年出版的《义乌县志》记载:《义乌民报》于1933年3月创刊,为8开2版,3日刊,童慎记印刷厂铅印。发行量八九百份,于1937年上半年停刊。

“我们查阅资料发现,童慎记印刷厂也是有故事的。”义乌文史专家傅健介绍,据1939年浙江省印刷所调查表与省书坊文具商调查表载:童慎记印刷厂,位于义乌城内西街,创办于1921年,除承接印刷业务外,还自编印刷小学生字帖、练习本,兼售教科书等,曾排印《义乌兵事纪略》(初版本)、民国《义乌民报》、《简报》(1937)等。童慎记毁于日机大轰炸,1942年日军侵占义乌后停业。

翻阅报纸,记者发现《义乌民报》的“骨架”与如今的报纸不同。《义乌民报》纵40厘米、横55厘米,报头下方,清晰记录着报刊的期数,同时附上“本期一张售洋一分二厘”“全年一元半年五角五分每月一角外埠邮费照加”“广告刊例”“每期每行(二十五字)大洋一角不足一行者以一行计算”等信息,价格一目了然。

“该报作为地方性报刊,是研究20世纪上半叶浙江县域社会变迁、民间舆论与政治经济互动的重要史料。”傅健表示。

《义乌民报》每一版都藏着巧思,每篇文章的文字均为繁体字,文字排版也遵循从上到下、从右到左的阅读顺序。报纸聚焦本地要闻,小到乡镇农会成立、集市新规,大到县政会议、水利兴修,事无巨细地记录着义乌的时政与民生。报上还转载了国际与国内新闻,彼时的世界风云、全国局势通过凝练的文字传入小城,让当时的义乌人得以窥见外方天地。

更为特别的是,每份报纸的第四版都设计成了一片文学园地,义乌文人的诗作、散文及短篇小说等都有刊登。人们在订阅报纸的同时,不仅能关注时政新闻,还能鉴赏文学作品,充实精神世界。同时,每份报刊中缝处,均刊登有广告、启事、通知等信息,如“佛堂源丰顺棉布促销广告”“胡显禄 陶成 遗失圆章声明”“佛堂肉业公会启事”等。熟悉《义乌商报》的读者会发现,如今的报纸没有中缝设计,广告、启事、通知等内容大多放置在最后一版或倒数第二版。

字里行间的温度,传递历史回响

一个时代有一个时代的使命,一个时代有一个时代的挑战。翻阅《义乌民报》时,记者发现该报除了刊发时政热点外,还重点关注农民生产生活等民生新闻。

20世纪30年代,义乌红糖正处在发展阶段。《义乌民报》连续多期在第三版连载了《改良义乌红糖略说》。

其中,第三十九期三版记载了“一、制糖之原料”;第四十二期三版记载了“二、改良义乌糖之入手办法”。其中记载:“至云义乌之糖梗,以之煎糖,虽已历多年,唯所制之糖,品质参差,色味不一,因此销路难拓,价格难提,所蒙有形无形之损失,历年来实难数计,近年来农村凋敝,改良固有之农副产品,更为不可缓之举,然则欲改良土糖,将从何处入手耶,欲答此问,各人所见不同,但鄙人鉴于农村状况及原料产量,利用旧式方法和器具,略参以科学原理,逐步渐渐施以改良……”

在此后的连载中,该文作者根据糖梗种植、红糖制作工艺等细节,为义乌糖梗种植、红糖制作、销路拓展等提出了不少好建议。如今义乌红糖制作技艺已成为国家级非物质文化遗产代表性项目之一,而这份旧报里的改良记录,仿佛一场蓄力待发的技艺传承。“该报四版的《改良义乌红糖略说》《义乌的圣地——颜孝子墓》等,均鲜明反映义乌的地方特色。”傅健表示。

1987年出版的《义乌县志》中记载:吴镜元(逵卿)著《义乌方言徵略》初稿曾在报上连载。刘关良翻开多张《义乌民报》,其四版左下角处的《义乌方言徵略》栏目,成为该报的点睛之笔。由本地学者吴逵卿整理的专栏,每期摘选三五个义乌方言词汇,标注读音与用法。比如“老”“俞”等至今仍在使用的词汇,在当时既帮助了外乡人融入义乌生活,也为方言传承留下了文字凭证。四版右上角则固定挂着《晨曦》栏目,并配以绣湖边“天光塔影”视角的手绘画,颇有地方特色。

“《晨曦》体现小品文的多样性。《义乌方言徵略》系列文章,体现新文化运动影响下方言保护的学术自觉。”傅健说,《义乌民报》是20世纪30年代基层媒体生存状态的生动展现。

《义乌民报》发行期仅四年,但这份报纸却成为独特的时代“切片”。它记录着地方治理的细节,也映照着社会变迁的痕迹,甚至连文学作品里的情绪,都带着时代的印记。“这份报纸就像一座桥,一头连着过去的义乌,一头通向现在的我们。”刘关良说。

夕阳透过窗棂,落在泛黄的纸张上,那些工整的铅字仿佛活了过来。报头的墨迹、中缝的启事、专栏的文字,共同拼凑出近百年前义乌的模样——有农耕时代的沉静,有新旧交替的激荡,更有一方水土养育的坚韧与智慧。

这或许就是老物件的意义:它们不只是时光的遗物,更是让历史可触、可感的见证者。

全媒体记者 王佳丽 实习生 雷康艺 文/摄