在物资匮乏的年代,小商小贩走南闯北、走街串巷,以红糖、草纸等物品,换取居民家中的鸡毛等废品以获取微利,这是义乌“鸡毛换糖”最初的模样。这样的场景最早可以追溯到明清时期的义乌。

时光无声,旧物有言。一根老杆秤、一张旧票据、一本老账本、一块旧印板……义乌老物件收藏者刘关良,收藏了一些清末民国时期的老物件。于他而言,每一件“淘”来的老物件都诉说着过去义乌商贸文化的发展。“鸡毛换糖”精神仿佛一颗种子,随着一个个老物件的传承,生根发芽,绽放出繁华的商贸之花。

琐碎老物件讲究“精打细算”

“现在去市场购物,一台电子称重器可以快速称出物品的重量,大大提高了交易效率,但也容易冲动消费。而过去,仅有一根杆秤担负起交易的重任,称重人量了又量,测了又测,在这过程中,交易就会更谨慎。”刘关良坦言。

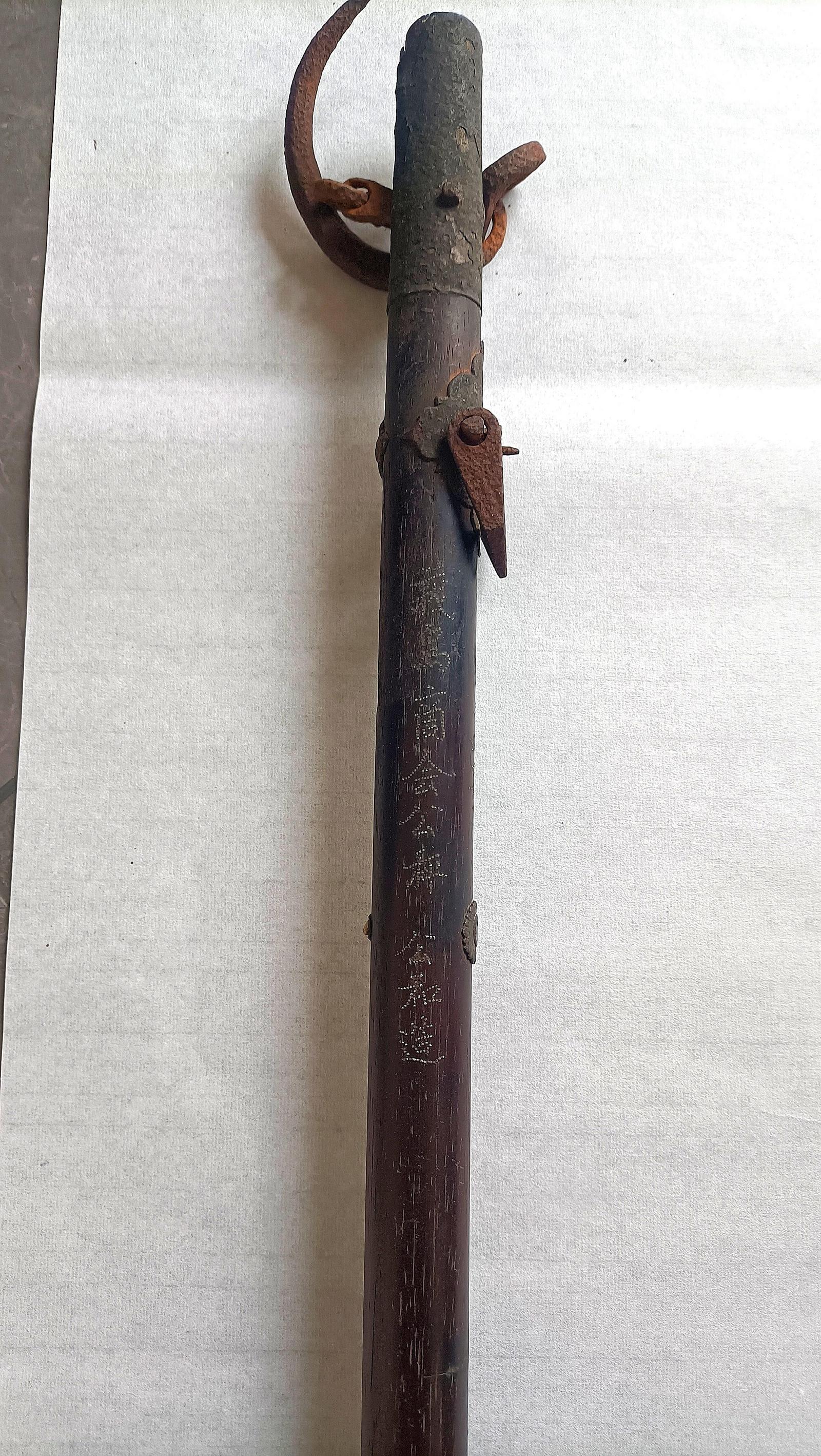

在刘关良的“藏宝箱”里,有一根一米多长的红木老杆秤。细看发现,这根老杆秤上刻着“义乌商会公秤 公和造”“三十四号”等文字,而且每个字都融合了嵌银丝工艺,木质与银质互相碰撞,即便历经数年,这些字体依然清晰亮眼。“从刻字的信息来看,这根杆秤来自清末民国时期,应该是批量、限号生产,足以说明当年义乌的贸易发展已颇具规模。”刘关良表示。

古往今来,大大小小的交易,都在这秤砣与秤盘的此起彼落间完成。随着时代的发展,这根杆秤也将义乌人“鸡毛换糖”中的“信义”诠释得淋漓尽致。

一根杆秤尚能称起历史岁月的重量,那么一本老账本又能呈现出什么呢?刘关良小心翼翼地拿出了一本清末时期的账本。该账本封面印有“义和染坊”四个大字,同时写着“宣统二年 流水”等文字。“宣统二年就是公元1910年,这本账本清晰记录了赤岸镇一家名为‘义和’的染坊与周边村落及个人的交易情况,说明以前的人也很精打细算呀!”刘关良笑言。

来山楼良茂,土布五丈六尺;湾塘朱锦常,土布一丈六尺;朱店朱师松,土布六尺;下水碓朱贵松,土布二丈八尺……翻开老账本,细细查看,泛黄的纸张洇出点点墨迹,手写的毛笔字清晰记录着每条账目的明细,根据情况分别用红色印章印上了“付”和“出”,标明各交易记录的完成进度。

老账本记录的不仅是这家染坊日常的收支明细,更是清末时期义乌商贸繁荣发展的缩影。

商号印板溯源“义乌三宝”

每一件古物都有着一段历史和故事。

老木印板作为社会经济文化等方面的实物载体,包含丰富的历史文化信息。刘关良收藏了几块清末民国时期的木刻印板,其中有块印板的一面刻印了“稠州方永兴金丝琥珀蜜枣谨封”,另一面印刻了“方永兴字号”。

“义乌有三宝:火腿、红糖和蜜枣。这几块商号印板就直接印证了义乌早期蜜枣交易的盛况。”义乌藏家毛剑清坦言,在历史上,义乌有多个名称,其中“稠州”是义乌古称之一,而印板上刻印着“稠州”二字,就是义乌蜜枣早期商号的印证。

“金义黄同兴字号”“稠州金丝琥珀蜜枣”“金义王春盛号”“金义南枣”……刘关良收藏的五块印板长度尺寸有30厘米、40厘米、50厘米不等,以长条形状为主,且清晰刻下了义乌蜜枣商号的发展痕迹。刘关良介绍,明清时期,商号印板开始大量使用,主要用于商业凭证和广告宣传,商号印板作为研究清末及民国县城商业文化的重要实物资料,对人们研究当时的贸易往来和商业发展有着重大意义。

说到这些印板,就不得不提刘关良收藏的三张民国时期义乌的发票票据。这三张票据均有破损,票据折旧泛黄,但上面的部分字迹依然可辨。其中一张票据上标明“丁亥 腊月”“廿三里吴春元堂发票”,还有一张票据也标明了“廿三里赵恒升号”。“这明显是民国时期在廿三里商店购物的发票,廿三里作为义乌‘鸡毛换糖’起源地,商贸文化发展较早。而这些民国发票,为这一史实增加了实物印证。”刘关良说。

一张张微微泛黄的纸质票据别具韵味,卷起的边角是历史留下的沧桑。刘关良细心地用透明保护膜将这三张票据封装好,等待着更多好古之人前来研究、鉴赏。

从民俗物件里发现“惊喜”

在刘关良的藏品中,有两把公子椅格外引人注目。其中一把公子椅的中间靠背上雕刻着石榴花,寓意多子多福;另一把公子椅的中间靠背上雕刻着一对桃子,寓意双桃双寿。两条椅子靠背上还分别雕刻了身穿官服的人物形象,并朝着对方的方向俯首作揖。

“公子椅的设计蕴含着富贵与祥瑞。以前的人们讲究,每把椅子上会刻印制作商号或家主的名字。”刘关良表示,这两把公子椅背面,都刻着“何利济号”四个大字。

这四个字究竟是什么意思呢?带着这样的疑问,刘关良请教了许多业内人士,最终发现有惊喜。“这两把公子椅与义乌名人何菁有关。”刘关良激动地说。据《义乌教育志》记载,何菁(1882—1975年),字竺钦,义乌市廿三里街道陶店村人。曾任嘉兴省立二师校长,定海、义乌两县教育局长,从事教育工作近30年。其间他劝导社会募捐,开辟税源,在义乌建公共体育场,在城乡五区设立通俗图书馆,供民众阅读。又呈请县公署议决筹设县立初中,核准颁发“私立学校立案办法”,规范办学行为。他还创办了《义乌教育月刊》等。

那么,何菁与“何利济号”有什么关系呢?刘关良在查阅了很多资料后,发现部分文字记载:民国十八年(即1929年),何菁接受时任定海县县长、学生吴山民的邀请,担任了吴山民的秘书,兼任民政局局长。之后,曾回乡担任廿三里镇长,在此期间他开办了廿三里首家何利济洋灰店,并独资捐建了钢筋水泥的廿三里盘溪新桥。

谜题在查阅大量资料后迎刃而解,“何利济号”正是何菁开办的商号,那么这两把公子椅就是他商号之物。与之同步出现的,还有一个钱柜。钱柜的背面标注了“何利济置”,“这个钱柜说不定是何菁的‘何利济’商号用来储钱的呢!”刘关良猜测。

账簿、杆秤、发票、商号印板、公子椅、钱柜……清末民国时期,义乌商号的繁荣仿佛一下子呈现在了眼前。

“这些老物件,展现出了商标、广告、经营管理和交易过程,生动、直观地反映以往义乌商贸繁盛的情况。”在义乌文史专家傅健看来,这几件老物件见证了义乌商业的历史与传承,承载着丰富的情感与记忆,非常接地气,更是非常珍贵。

全媒体记者 王佳丽 文/摄