▢ 全媒体记者 左翠玉 文/图

一夜入冬,料峭寒风不惧;一展“迎春”,翰墨雅韵盈门。昨日上午,义乌稠州国光社内宾朋满座,又一场乡贤回馈家乡的文化盛宴——“砚田常耕”朱长根书法作品展在此拉开帷幕。

自古稠州多才子。朱长根,笔名常耕,号觅知堂主,1971年出生于赤岸镇一个小山村,1990年3月离家入伍。从部队到学校,从军人到警校教师,他数十年耕耘书艺终获成果,现为第七届浙江省文联委员、中国书法家协会会员、浙江省书法家协会理事、行书委员会副主任。2007年6月,应中央电视台邀请,为纪念香港回归十周年央视大型电视纪录片《香港十年》题写片名。其书法作品多次在全国书法大展中入展,先后荣获第二届中国书法兰亭奖艺术奖、全国首届草书大展提名奖,全国消防部队第一、二届书法美术摄影展一等奖等。

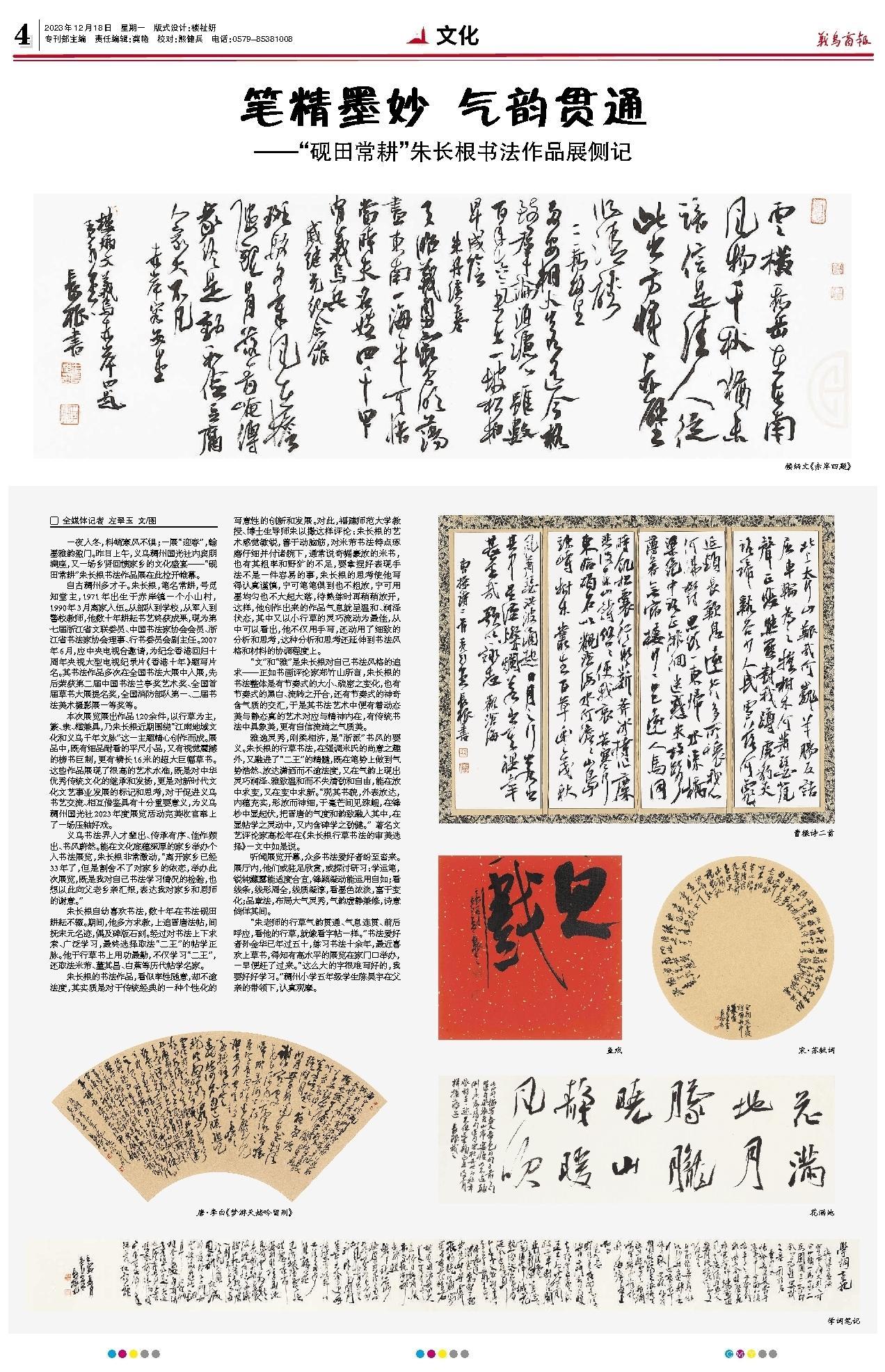

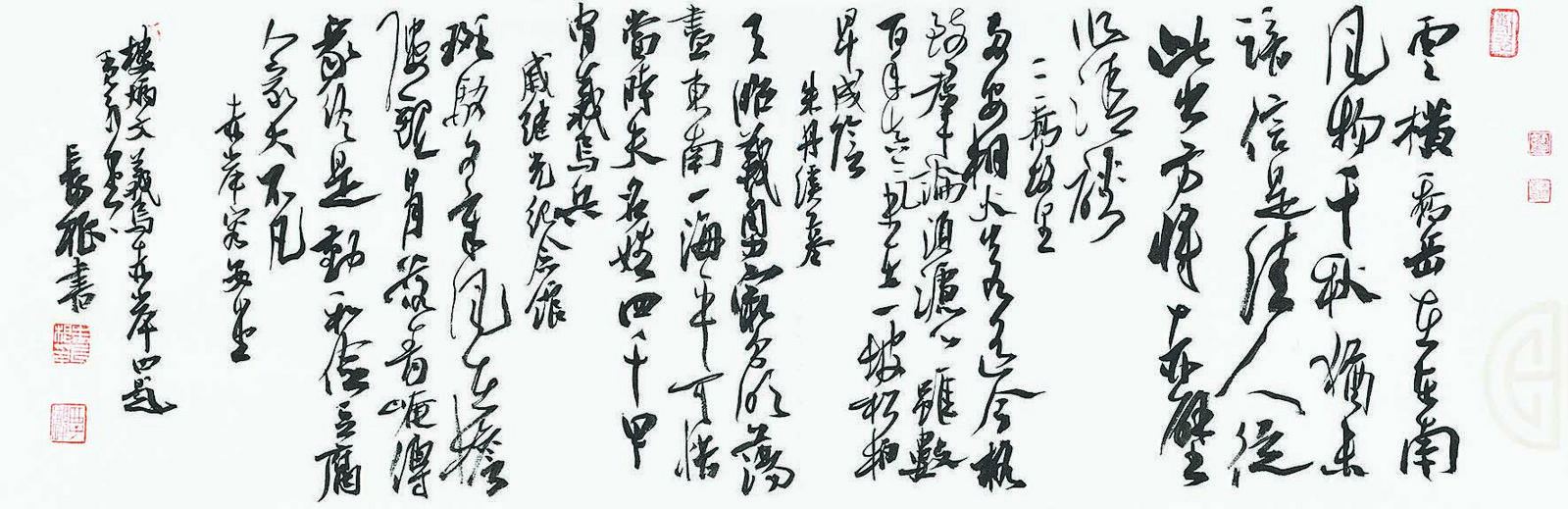

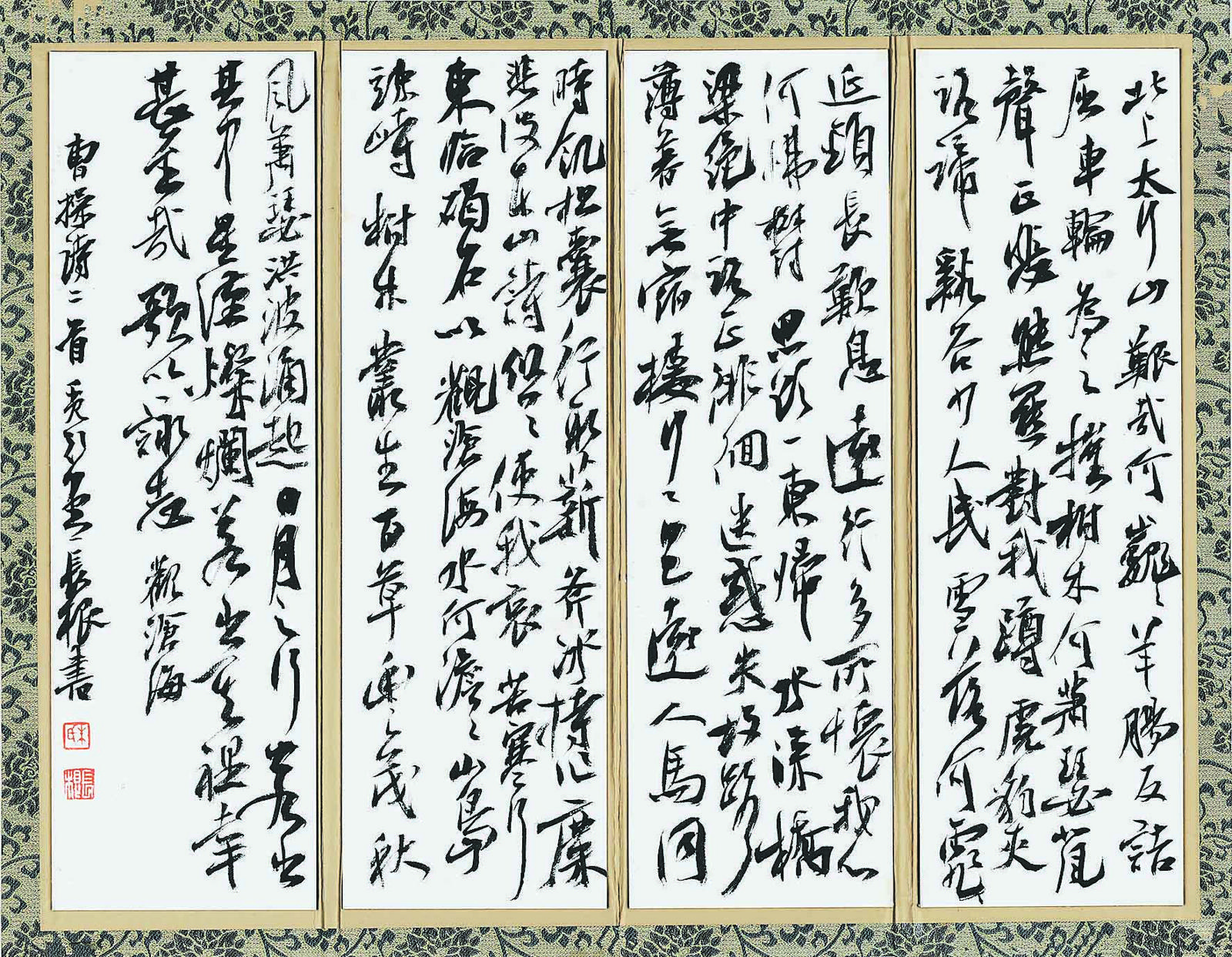

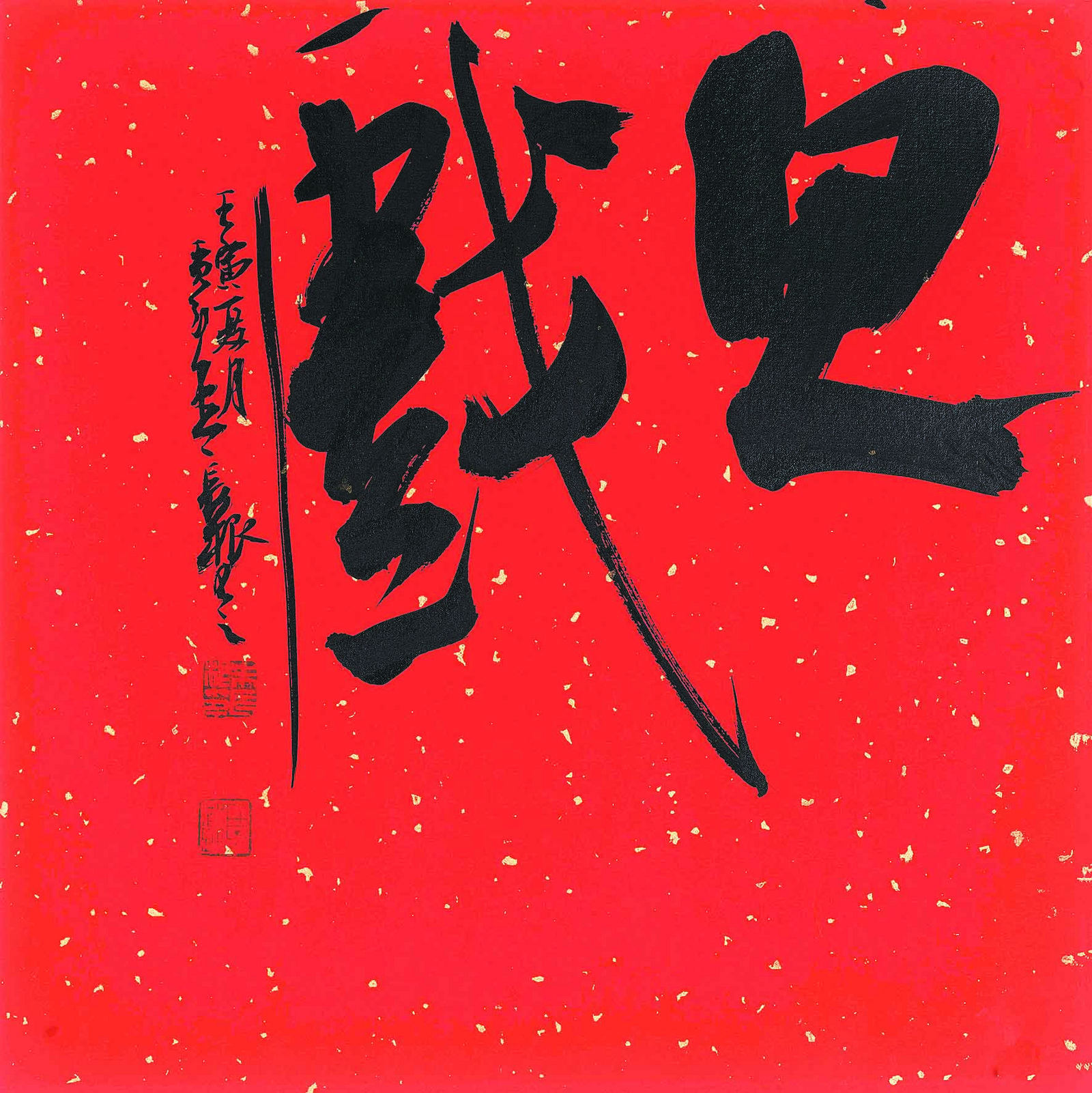

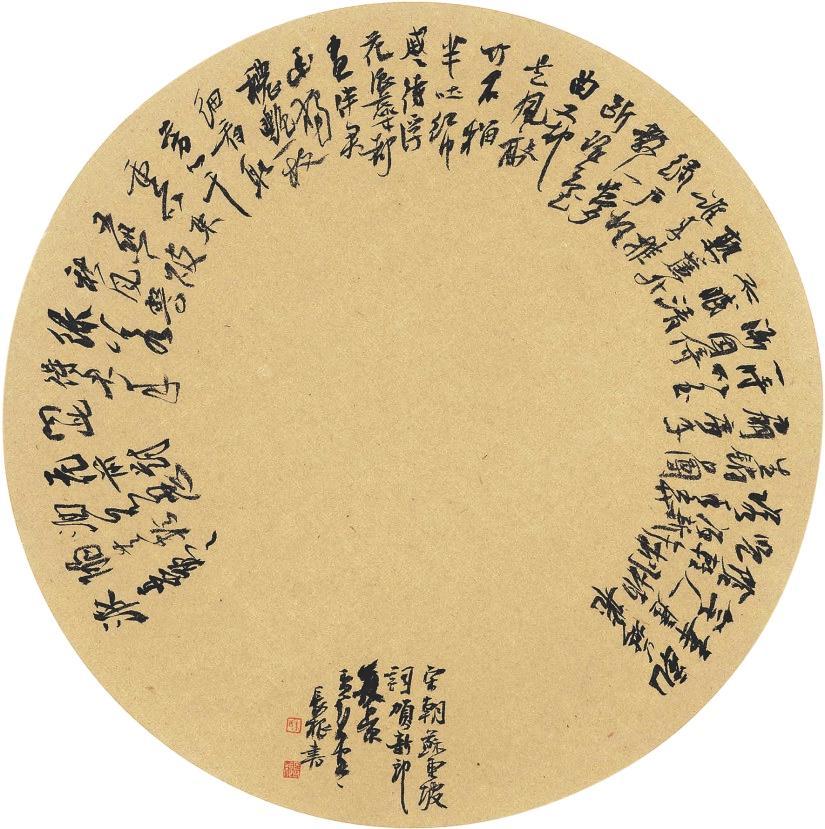

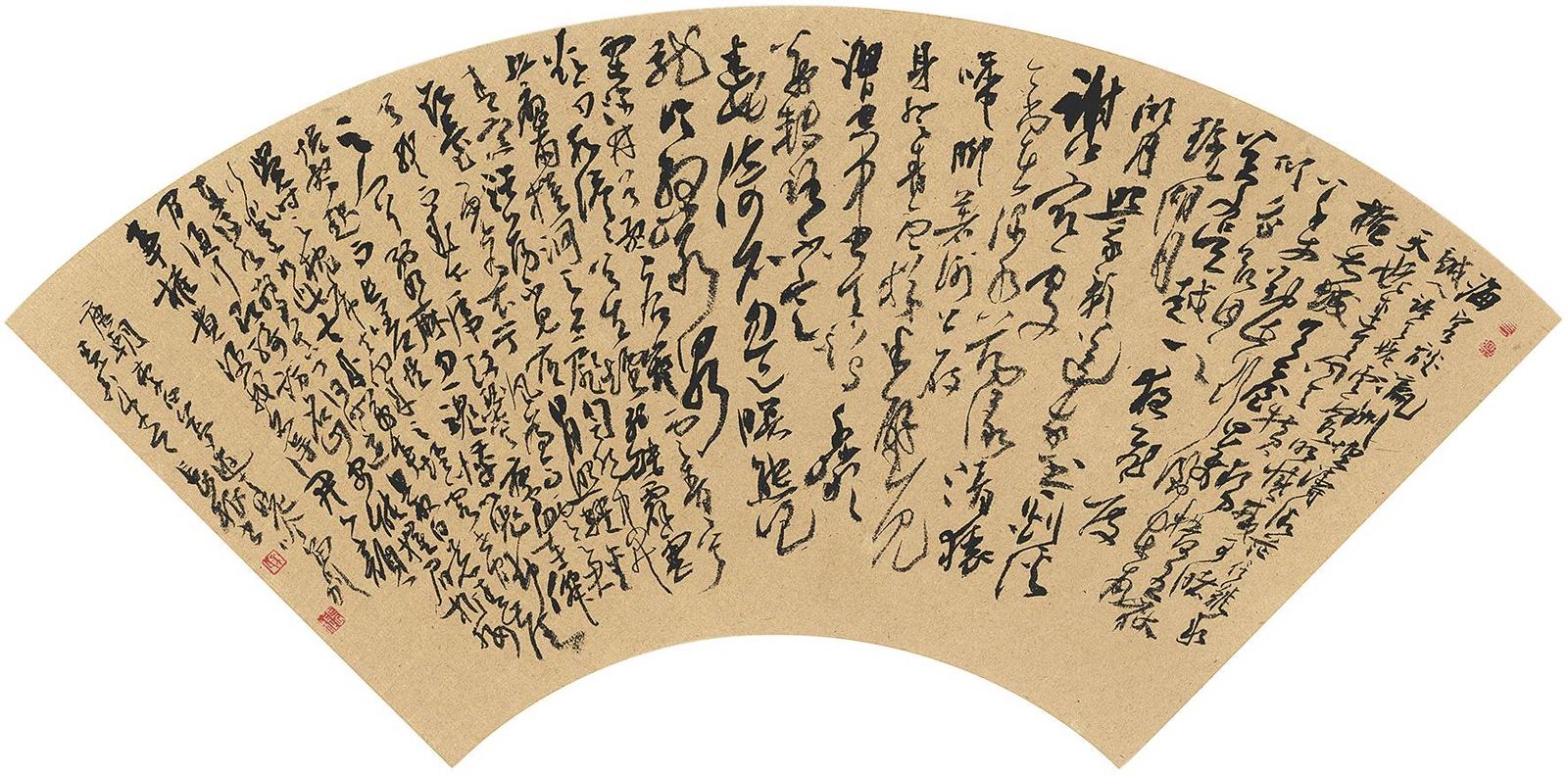

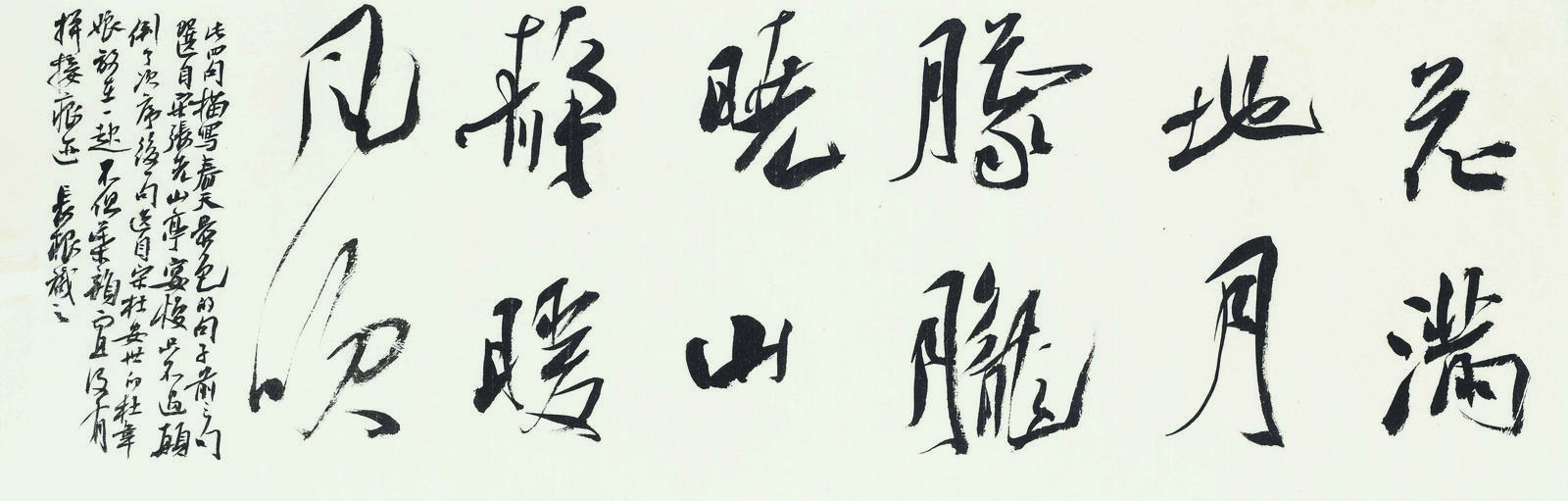

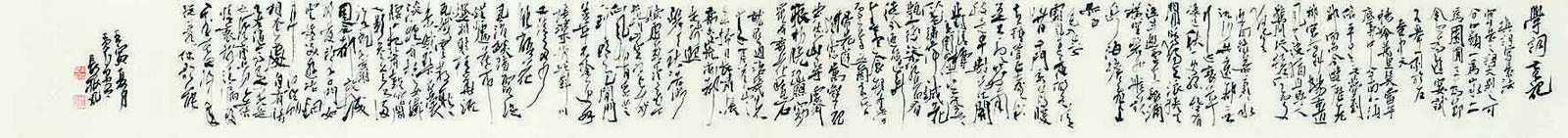

本次展览展出作品120余件,以行草为主,篆、隶、楷兼具,乃朱长根近期围绕“江南地域文化和义乌千年文脉”这一主题精心创作而成。展品中,既有细品耐看的平尺小品,又有视觉震撼的榜书巨制,更有横长16米的超大巨幅草书。这些作品展现了很高的艺术水准,既是对中华优秀传统文化的继承和发扬,更是对新时代文化文艺事业发展的标记和思考,对于促进义乌书艺交流、相互借鉴具有十分重要意义,为义乌稠州国光社2023年度展览活动完美收官奉上了一场压轴好戏。

义乌书法界人才辈出、传承有序、佳作频出、书风蔚然。能在文化底蕴深厚的家乡举办个人书法展览,朱长根非常激动,“离开家乡已经33年了,但是割舍不了对家乡的依恋,举办此次展览,既是我对自己书法学习情况的检验,也想以此向父老乡亲汇报,表达我对家乡和恩师的谢意。”

朱长根自幼喜欢书法,数十年在书法砚田耕耘不辍。期间,他多方求教,上追晋唐法帖,间抚宋元名迹,偶及碑版石刻。经过对书法上下求索、广泛学习,最终选择取法“二王”的帖学正脉。他于行草书上用功最勤,不仅学习“二王”,还取法米芾、董其昌、白蕉等历代帖学名家。

朱长根的书法作品,看似率性随意,却不逾法度,其实质是对于传统经典的一种个性化的写意性的创新和发展。对此,福建师范大学教授、博士生导师朱以撒这样评论:朱长根的艺术感觉敏锐,善于动脑筋,对米芾书法特点琢磨仔细并付诸腕下,通常说奇崛豪放的米书,也有其粗率和野犷的不足,要拿捏好表现手法不是一件容易的事,朱长根的思考使他写得认真谨慎,宁可笔笔俱到也不粗放,宁可用墨均匀也不大起大落,待熟练时再稍稍放开,这样,他创作出来的作品气息就呈温和、润泽状态,其中又以小行草的灵巧流动为最佳,从中可以看出,他不仅用手写,还动用了细致的分析和思考,这种分析和思考还延伸到书法风格和材料的协调程度上。

“文”和“雅”是朱长根对自己书法风格的追求——正如书画评论家郑竹山所言,朱长根的书法整体是有节奏式的大小、疏密之变化,也有节奏式的黑白、流转之开合,还有节奏式的神奇含气质的交汇,于是其书法艺术中便有着动态美与静态真的艺术对应与精神内在,有传统书法中具象美,更有自信流淌之气质美。

雅逸灵秀,刚柔相济,是“浙派”书风的要义。朱长根的行草书法,在强调米氏的尚意之趣外,又融进了“二王”的精髓,既在笔势上做到气势浩然、放达潇洒而不逾法度,又在气韵上现出灵巧润泽、雅致温和而不失清劲和自由,能在放中求变,又在变中求新。“观其书貌,外表放达,内蕴充实,形放而神细,于毫芒间见殊衄,在锋杪中显起伏,把晋唐的气度和韵致融入其中,在显帖学之灵动中,又内含碑学之劲健。” 著名文艺评论家高松年在《朱长根行草书法的审美选择》一文中如是说。

听闻展览开幕,众多书法爱好者纷至沓来。展厅内,他们或驻足欣赏,或探讨研习:学运笔,锐钝藏露能适度合宜,锋颖凝动能运用自如;看线条,线形周全,线质凝淳,看墨色浓淡,富于变化;品章法,布局大气灵秀,气韵虚静兼修,诗意倘佯其间。

“朱老师的行草气韵贯通、气息连贯、前后呼应,看他的行草,就像看字帖一样。”书法爱好者孙金华已年过五十,练习书法十余年,最近喜欢上草书,得知有高水平的展览在家门口举办,一早便赶了过来。“这么大的字很难写好的,我要好好学习。”稠州小学五年级学生陈昊宇在父亲的带领下,认真观摩。