收到那海散文新作《故宫草木志》,心中讶异于作者为什么选择了写草木,而不是选择写其他。哪怕是选择故宫的龙椅、天气、光阴、大红宫墙或者一只猫。杭州城春天的草木,郁郁葱葱地升腾着生长,在风中忘乎所以地飘摇。我简陋粗鄙的日常生活中,偶尔会行走在杭州城一条穿城而过的河边,看到那些亲切的草木,陡然惊醒我,让我感知人间正是四月天,植物欢呼尖叫的季节里,我们本身就成了春天的一部分。

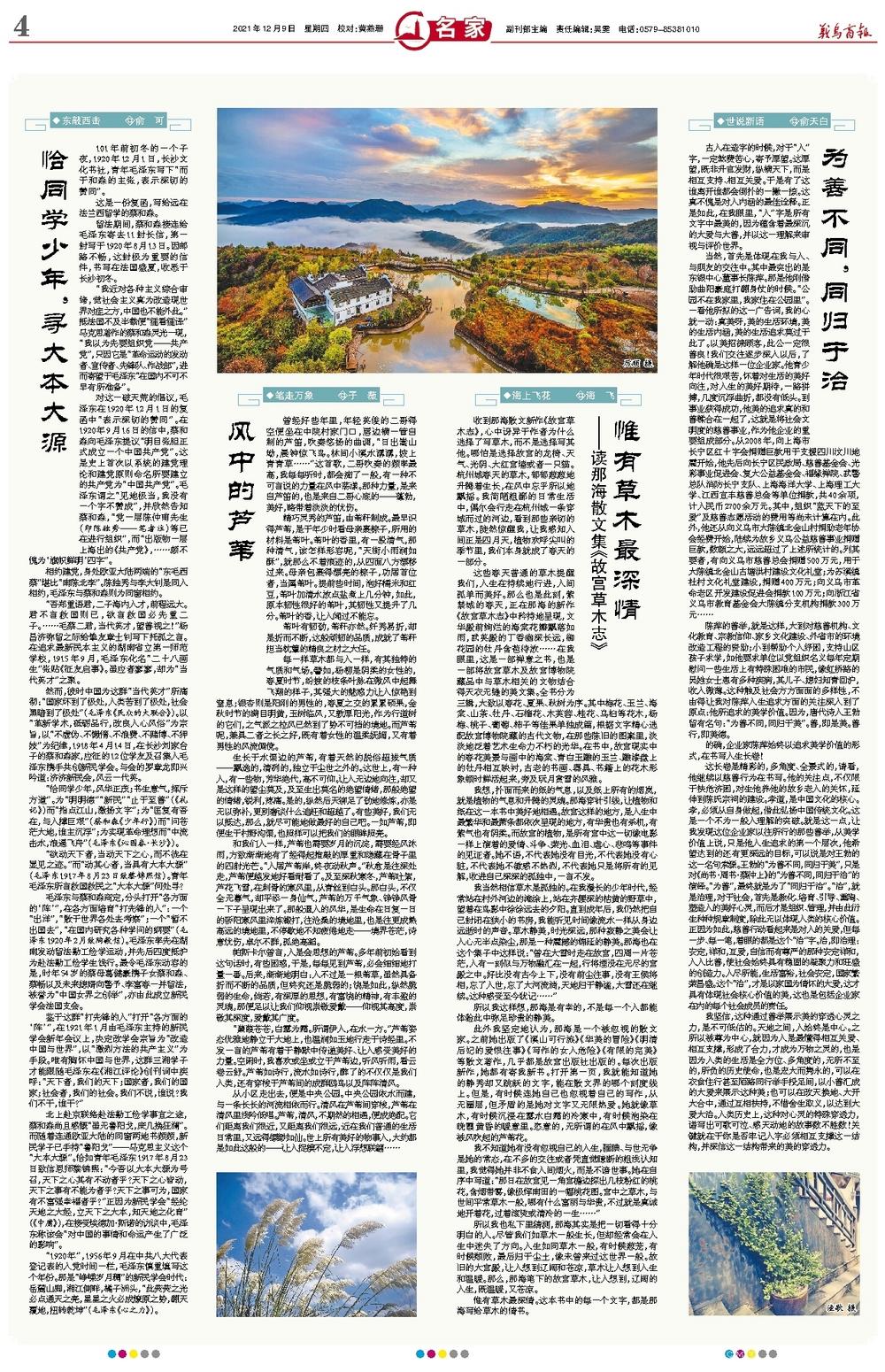

这些春天普通的草木提醒我们,人生在持续地行进,人间孤单而美好。那么也是此刻,紫禁城的春天,正在那海的新作《故宫草木志》中矜持地呈现,文华殿前绚烂的海棠花瓣飘落如雨,武英殿的丁香幽深长远,御花园的牡丹含苞待放……在我眼里,这是一部禅意之书,也是一部将故宫草木及故宫博物院藏品中与草木相关的文物结合得天衣无缝的美文集。全书分为三辑,大致以春花、夏果、秋树为序。其中梅花、玉兰、海棠、山茶、牡丹、石榴花、木芙蓉、桂花、乌桕等花木,杨梅、桃子、葡萄、柿子等佳果单独成篇,根据文字精心选配故宫博物院藏的古代文物,在那些陈旧的图案里,淡淡地泛着艺术生命力不朽的光华。在书中,故宫现实中的春花美景与画中的海棠、青白玉雕的玉兰、雕漆盘上的牡丹相互映衬,古老的书画、器具、书籍上的花木形象顿时鲜活起来,旁及玩月赏雪的风雅。

我想,扑面而来的纸的气息,以及纸上所有的烟岚,就是植物的气息和升腾的灵魂。那海穿针引线,让植物和纸在这一本书中美好地相遇。故宫这样的地方,是人生中最繁华和最萧条都依次呈现的地方,有华贵也有杀机,有紫气也有阴柔。而故宫的植物,是所有宫中这一切像电影一样上演着的爱情、斗争、荣光、血泪、虐心、悲鸣等事件的见证者。她不语,不代表她没有目光,不代表她没有心脏,不代表她不敏感不热烈,不代表她只是将所有的见解,收进自己深深的孤独中,一言不发。

我当然相信草木是孤独的。在我漫长的少年时代,经常站在村外河边的滩涂上,站在齐腰深的枯黄的野草中,望着在鸟影中徐徐远去的夕阳。直到成年后,我仍然把自己封闭在狭小的书房,我能听见时间像流水一样从身边远逝时的声音。草木静美,时光深远,那种寂静之美会让人心无半点染尘,那是一种震撼的绵延的静美。那海也在这个集子中这样说:“曾在大雪时走在故宫,四周一片苍茫,人有一刻似与万物融汇在一起,行将湮没在无尽的宫殿之中。好比没有古今上下,没有前尘往事,没有王侯将相,忘了人世,忘了大河流淌,天地归于静谧,大雪还在继续。这种感受至今犹记……”

所以我这样想,那海是有幸的,不是每一个人都能体验此中弥足珍贵的静美。

此外我坚定地认为,那海是一个被忽视的散文家。之前她出版了《溪山可行旅》《华美的冒险》《明清后妃的爱恨往事》《写作的女人危险》《有限的完美》等散文著作,几乎都是故宫出版社出版的。每次出版新作,她都有寄我新书。打开第一页,我就能知道她的静秀却又跳跃的文字,能在散文界的哪个刻度线上。但是,有时候连她自己也忽视着自己的写作,从无圈层,但矛盾的是她对文字又无限热爱。她就像草木,有时候沉浸在露水白霜的冷寒中,有时候泡染在晚霞黄昏的暖意里。恣意的,无所谓的在风中飘摇,像被风吹起的芦苇花。

我不知道她有没有忽视自己的人生,腼腆、与世无争是她的常态,在不多的交往或者凭直觉臆断的粗浅认知里,我觉得她并非不食人间烟火,而是不谙世事。她在自序中写道:“那日在故宫见一角宫檐边探出几枝粉红的桃花,含烟带雾,像极恽南田的一幅桃花图。宫中之草木,与世间平常草木一般,哪有什么富丽与华贵,不过就是真诚地开着花,过着滚烫或清冷的一生……”

所以我也私下里猜测,那海其实是把一切看得十分明白的人。尽管我们如草木一般生长,但却经常会在人生中迷失了方向。人生如同草木一般,有时候葱茏,有时候颓败,最后归于尘土,像未曾来过这世界一般。故旧的大宫殿,让人想到辽阔和苍凉,草木让人想到人生和温暖。那么,那海笔下的故宫草木,让人想到,辽阔的人生,既温暖,又苍凉。

惟有草木最深情。这本书中的每一个文字,都是那海写给草木的情书。