▢ 良木 文/图

明末清初的才女倪仁吉(1607—1685),近些年来知者渐众。到我市江东街道大元村探访倪仁吉事迹的人士,据闻每年都有不少。

“不一样”的倪仁吉

《义乌县志》(1987年版)记录倪仁吉事迹,概述为两方面:一是才情,“能诗,工书画,精刺绣”;二是贤惠,“过继之艺三兄各一子,亲抚课教,后都有所成就”,“67岁时因青年失偶、白首完贞而建坊旌表”。

志书自然是高度概括的,男尊女卑的年代,女性能够在志书上留下数百字的记载,已经十分不易。

不过,当笔者在《浦江县志》(1990年版)上读到以下这段文字时,才女倪仁吉的形象似乎一下子鲜活了起来:

倪仁吉老年貌苍古,戴绒帽,着褐衣,焚香晏坐,校勘图史;遇风和日丽,与嫂氏侄媳等乘竹舆游览山水,每得佳句便写在纸上,所作诗骨秀神胜,清拔隽逸。

《义乌县志》从“事功”的角度,对倪仁吉进行介绍,自然并无不妥;然《浦江县志》展示了回娘家的倪仁吉洒脱亲和的一面,却更令数百年后的我们心生感动。

倪仁吉是浦江人(今属兰溪市),17岁时嫁给义乌大元村吴百朋曾孙吴之艺。3年后,之艺病逝,20岁的倪仁吉开始了此后大半辈子的守寡生活。

倪仁吉中年之时,天下大乱,大元村又处于义乌与东阳的交通要道上,因而她决定回娘家避居一段时间。

那些年,她在亲人的陪伴下,游山玩水,吟诗作画,心情彻底放松,享受了一段美好生活。她自己曾经愉快地描述过回娘家时的生活状态:“与吾嫂氏暨二三女伴,选胜尽日,盘桓山径中,于时残雪凝峦,梅馨初逗,竹身戛玉,涧溜鸣琴,野况撩人,清思可掬。”

“山居杂咏”与先祖图册

这一时期,倪仁吉写出了不少清新明快、活泼感人的诗作。且看《城中怀家山》:

层峦西去四十里,元是高人旧草堂。

径绕杏桃千树绮,谷生兰蕙百丛香。

穷幽尝入云深处,采药频登石碎乡。

回首胜游思此际,苍海古木挂斜阳。

寂寂宁堪忆旧游,黄花红树缀深秋。

水光漾出玻璃镜,山色堆成翡翠楼。

险句每从天外得,丹青只向望中收。

闲关难到烟萝地,空对幽窗月半钩。

此诗看似信手拈来,细品耐人寻味,含意隽永。若没有多次山林游乐的体验,是很难写得如此真切高妙的。

倪仁吉的《凝香阁诗稿》,包括了“凝香阁诗”“宫意图诗”“山居杂咏”三部分。评论家认为整体上“意境清绝,凄楚感人”,而“山居杂咏”140余首,却显出了难得的欢快与欣喜。

诗人多悲秋,倪仁吉却这样写:一片烟萝处,秋深点染加。宁知霜后叶,绝胜武陵花。

诗人常惧冬,倪仁吉却这样写:众卉久凋落,山茶一吐芳。那知寥寞处,对此即春阳。

能将秋冬之景当作春景春阳般来欣赏的,该具有怎样恬淡平和的心态啊!

吴潮海先生曾对《凝香阁诗稿》做过深入研究,他这样指出:“‘山居杂咏’估计正是倪仁吉回娘家之时完成,最起码也是那时构思,日后逐渐润笔修饰而成的。这一时期的诗作题材新颖、清新活泼、艺术感人、佳句颇多,堪称是倪仁吉诗歌的代表作。”

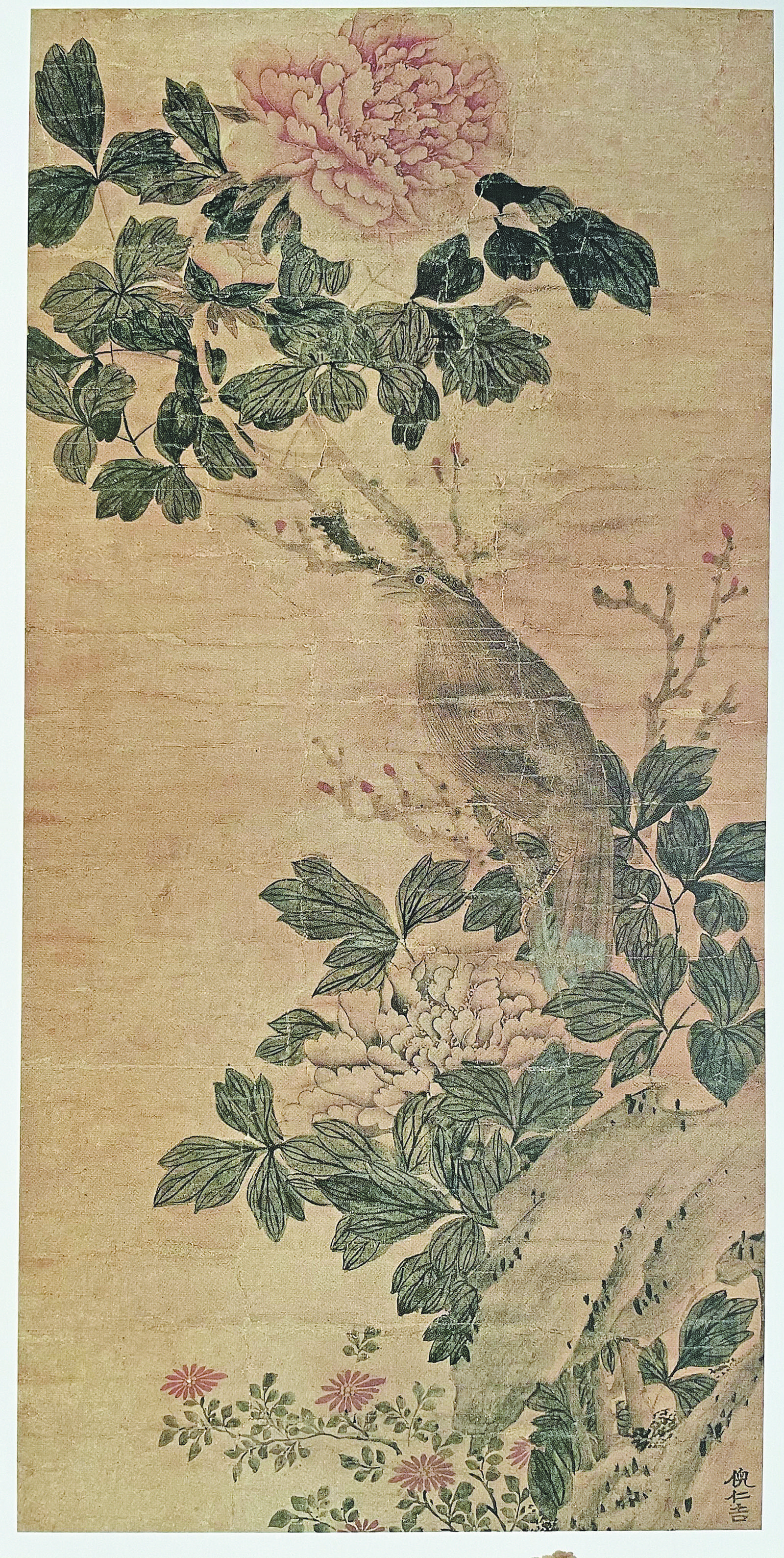

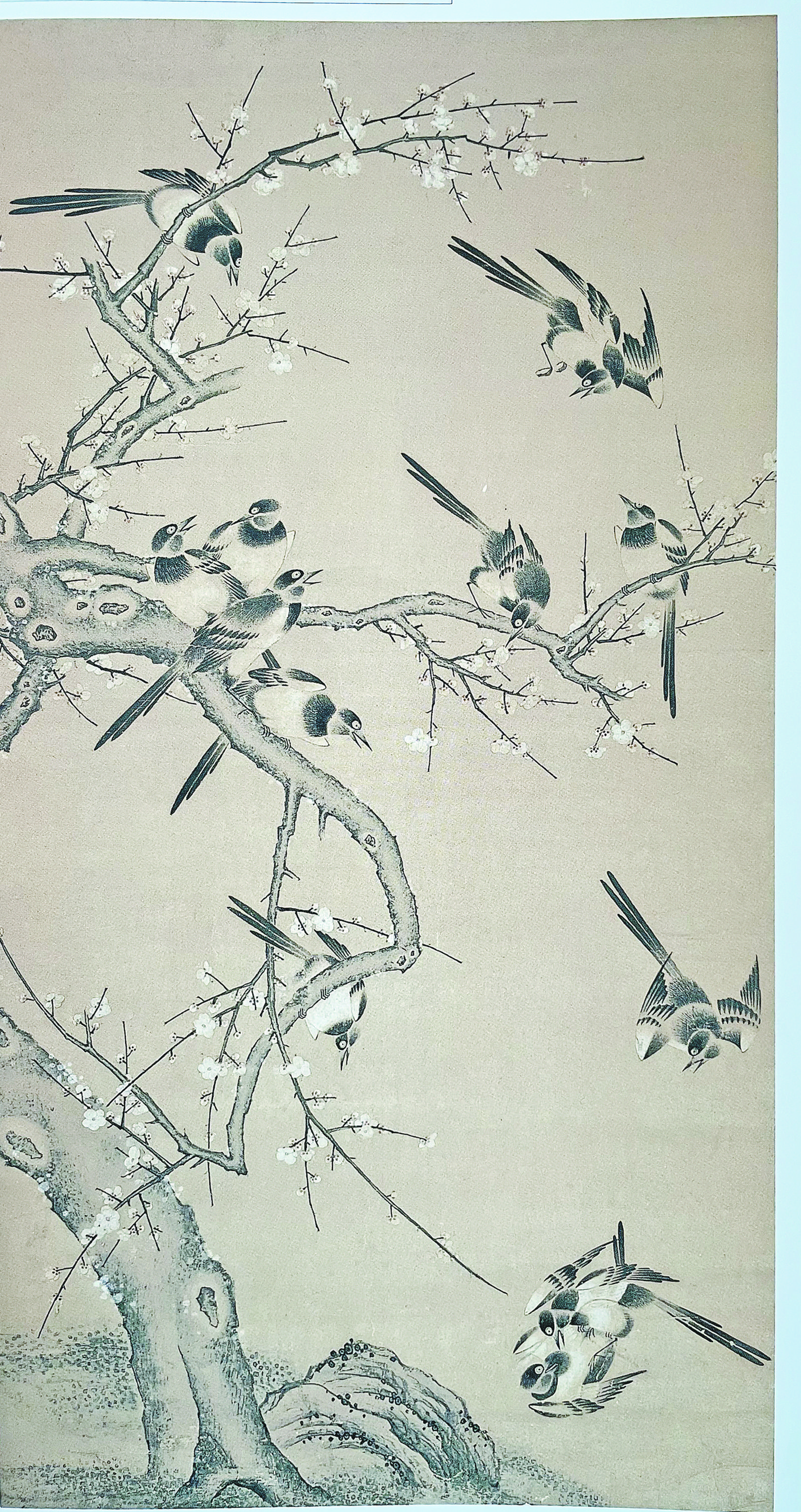

苦命的倪仁吉,艺术上是位多面手,“险句每从天外得,丹青只向望中收”正可谓是她的创作经验谈。史料记载,她的绣品看不出针线痕迹,有如镂金砌玉,妙入秋毫。她尤长于发绣,有发绣大士像两帧,其一早年流入日本。如今,义乌市博物馆还收藏有她的工笔画《梅雀图》及绣品《春富贵》,皆甚精美。

多年前,笔者曾走进大元村倪仁吉的居室“仰止堂”,欣赏过她的一些不太被载入史册的“作品”——倪仁吉为吴氏先人们画的肖像画。吴氏先祖图册共20帧,原作一平尺见方,当年展示出来的,只是缩小了的复制品。即使是复制品,也不难看出倪仁吉当年用心之专。在每幅画像的旁边,她用小楷注明了画像主人的简略生平。不难想像,当她以清秀端丽的小楷在这些画像下写下“族子妇倪氏谨书”时,表现的并不是一位画者的自得,更多的只是遵守了当时社会对于贤妇的道德要求。

在夫家恭谨地画着祖宗肖像的她,与回娘家时与嫂子侄女游山玩水的她,是不一样的倪仁吉,但都是最真实的倪仁吉。一个人无法超脱自己所处的时代,但具艺术才华之人,却可以将个人的际遇、生活的烦愁、时代的磨难凝聚成艺术的果实。

赠竹轶事

《浦江县志》的记载,还让笔者联想到一则小品文。

杭州女作家严蘅曾著《女世说》,其中有一则《倪仁吉赠竹》:

义乌倪仁吉性孤冷,爱方竹,手植数十竿,护惜臻至。莱阳处士董樵游婺郡,仁吉高其人,斫一枝赠之。

严蘅是清代时杭州人,同治年间写成《女世说》,模仿《世说新语》的笔法,记述了清代女性作家的文雅事,文简意丰,颇见情致。“赠竹”一则,不足五十字,倪仁吉高洁孤冷的品性却已跃然纸上。

才情四溢的倪仁吉可以斫竹赠高人,想来应是她回娘家时的事儿吧。因为单从《义乌县志》的记载来看,很难让人相信倪仁吉还有赠竹这样的举动。按《浦江县志》的记载,倪仁吉晚年竹舆游览、得句而乐的风采,与斫竹赠高人的举止倒正可相互印证。

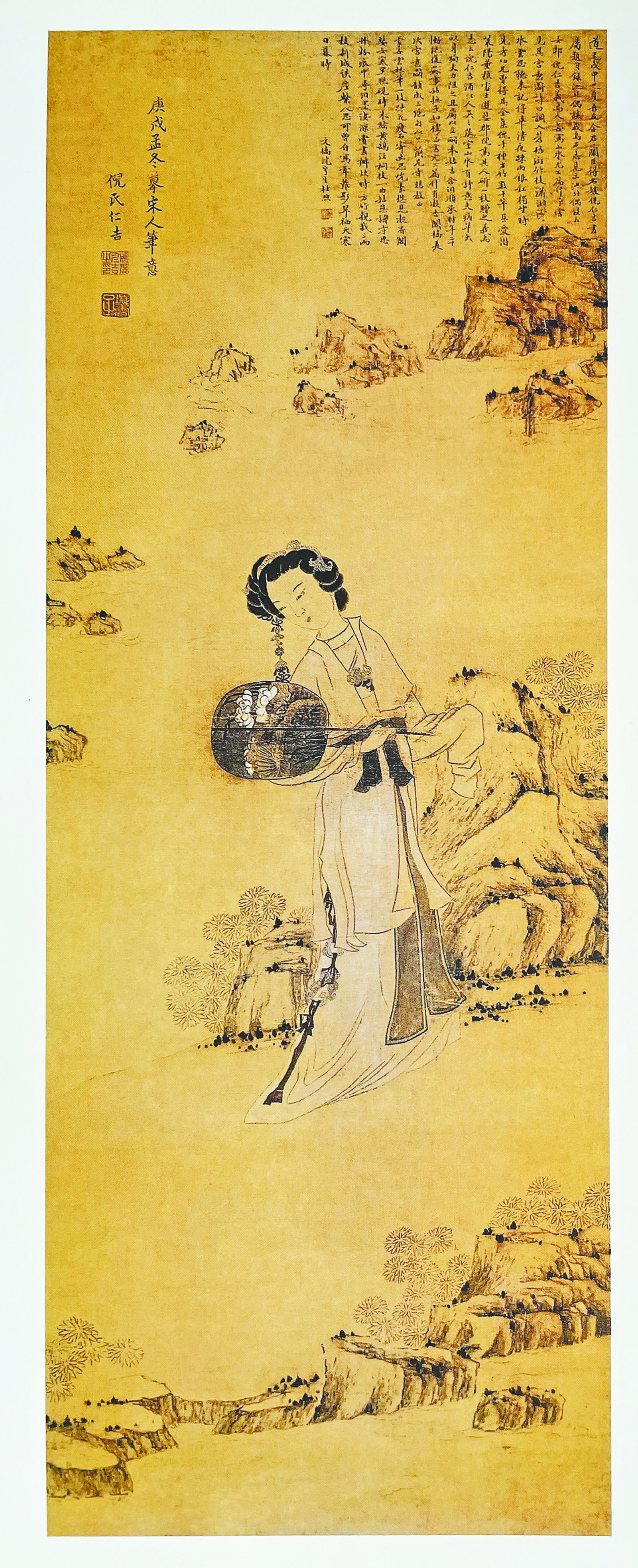

关于倪仁吉赠竹,沈德潜在其《清诗别裁集》中亦曾提及。此别裁集共收录诗作多达3952首,倪仁吉入选了一首《题宫意图》,沈德潜如此介绍倪氏:“工写山水,尝种方竹于庭,以自况也。有同志者,斫一竿与之。”

沈德潜是清代著名诗选家,乾隆时的进士,比严蘅更早提到了倪仁吉爱竹的轶事。只是沈德潜做了概括式的描摹,严蘅则记录了一则具体事例。

那么,关于倪仁吉赠竹的事例,乾隆时的沈德潜以及比倪晚生了约两百年的杭州女子严蘅又从何得知呢?在几百年之前,传播可不像我们现在这样方便啊。当笔者好不容易查找到清初大诗人王士禛《池北偶谈》中有关倪仁吉的记载时,心头的疑虑才渐渐消散。

王士禛是顺治朝进士,与倪仁吉可算是同时代人。他的《池北偶谈·谈艺》有“倪仁吉”的条目:

女郎倪仁吉,义乌人,善写山水,尤工篇什。予尝见其宫意图诗,其一云:“调入苍梧斑竹枝,潇湘渺渺水云思。听来记得华清夜,疏雨梧桐独坐时。”先考功兄曾得其全集。倪手种方竹数十竿,甚爱惜。莱阳董樵处士游婺郡,倪高其人,斫一枝赠之。

笔者发现,王士禛与“莱阳董樵处士”同为山东人,虽不同县,也算是同乡了。想当年,王士禛负有盛名,门生甚众。处士董樵,很可能与王士禛或其门生有着交往。正因如此,名流王士禛才能听闻倪仁吉事迹,才能在其《池北偶谈》中记下倪仁吉赠竹一事。

沈德潜《清诗别裁集》中所选倪仁吉的作品,正是王士禛提到过的“调入苍梧斑竹枝”这首诗。

笔者推测,沈德潜可能并没有读过倪仁吉的全部作品,而只是依据《池北偶谈》选录了倪的诗作并编写了作者小传。至于以记录清代女作家轶事为己任的严蘅,则从《池北偶谈》中节录了“赠竹”事,略加修饰,遂有了《倪仁吉赠竹》一文。而董樵处士“游婺郡”拜访倪仁吉,应当在浦江,正是其回娘家居住之时。