有时回乡下老家,不经意会在堆放杂物的房间旮旯里,发现一些积满灰尘的老物件。斑驳的玻璃弹珠、残破的小人书、泛黄的小竹帽……当这些见证自己孩童时代的物件出现在眼前时,一种莫名的亲切感迎面而来。

上世纪七八十年代的农村,虽然不愁温饱,但物质条件仍相对匮乏。那时,没有网络,没有游乐设施,也没有像现在这么重的课业。放学后,小伙伴们聚在一起,小男孩趴在空旷的泥地上玩弹珠,女孩子划线“跳房子”。虽然是不花钱的游戏,但有时也会争得面红耳赤,不过,嘟囔几句后不快的情绪很快就过去了。

“小明,快回家吃饭了!”玩耍的时间总是过得很快,不远处传来谁家大嗓门妈妈的高呼声。“知道了!”收到“信号”的小明仰着脖子应了一声,起身拍拍沾满尘土的裤脚和衣袖,收好弹珠后就开始往家跑。其他人也开始简单收拾几下,然后各回各家。

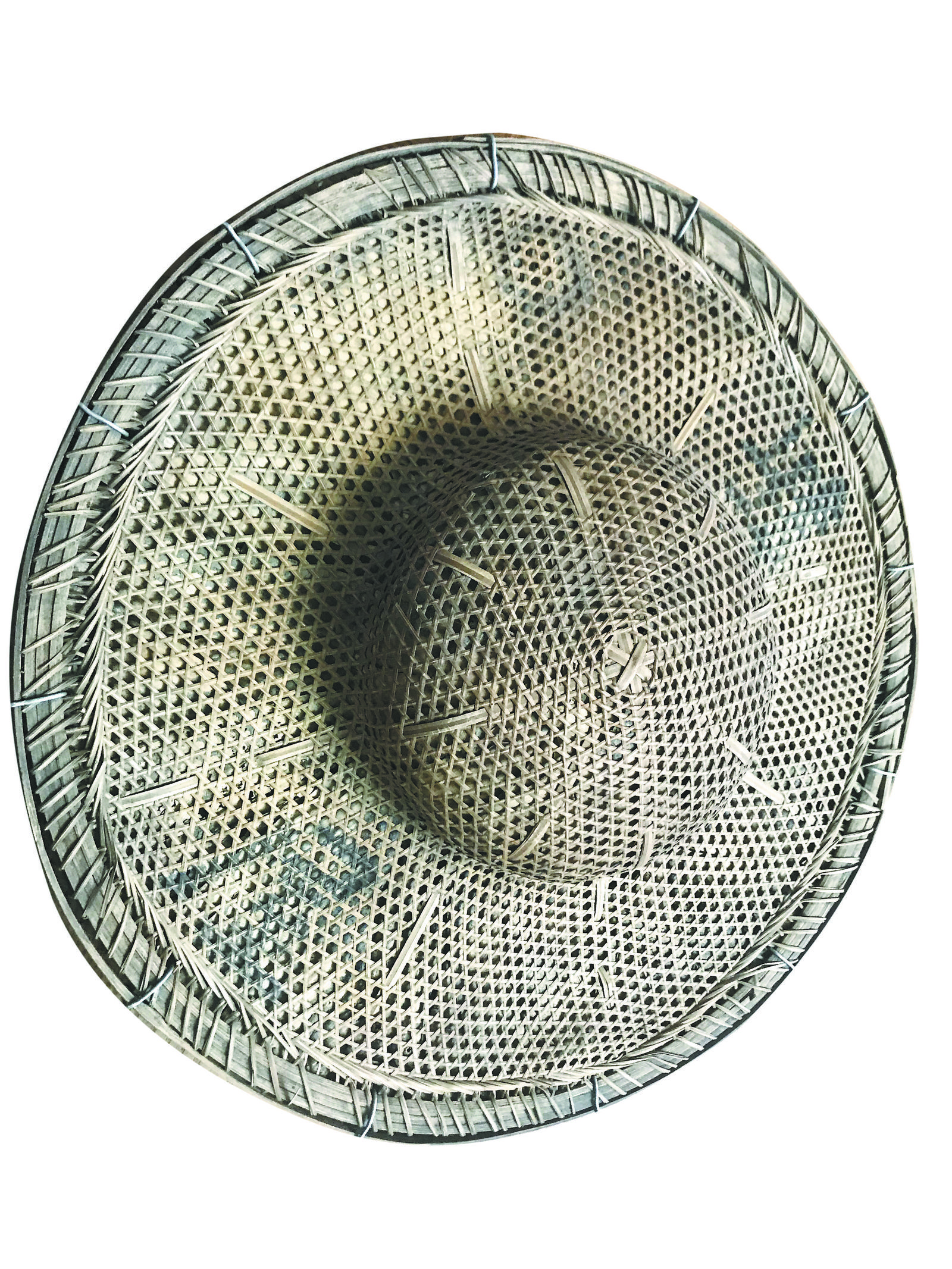

那时的孩子上学和放学,没有家长会专程接送。住得近的几个,差不多时间点一起出门;住得比较分散的,就约好某个三岔口见,过时不候。春夏交替时节,雷阵雨让人防不胜防,那时折伞还没普及,大多数家庭用的是长柄伞,只要出门的时候不下雨,一般就不会有人带伞上学。有些细心讲究的父母,会准备一顶嫩竹编成的小凉帽,让孩子随身携带,万一下雨了,好歹能遮一遮脑袋。

那个年代,许多家庭每年会把篾匠师傅请到家里,编制竹席、竹篮、凉帽等一些农用物件。除了支付工钱外,东家还要管师傅的中饭和下午的点心,每天还要准备一两包烟。

那时,同样被请到家里来的还有裁缝师傅。每逢春末和年前,经济条件不差的家庭都会请裁缝来家里做几天活计,准备全家人的衬衫、短裤以及棉袄、外衫等过年新衣。虽然很多家庭都备有缝纫机,但裁缝师傅还是会让徒弟或东家,把自己的缝纫机抬来,划粉、尺子、针线什么的,也一并准备妥当。

时光匆匆,岁月无痕。一晃,许多70后、80后的孩子都已经告别童年。上下学有车接送,周末要上各种辅导班,一网知天下事,吃“洋快餐”,穿品牌服饰……对现在的孩子来说,这些很平常。

一个时代有一个时代的特点,一代人有一代人的活法。看着这些留存不多的老物件,原来,我们一直在不断地和过去告别。

林晓燕 文/摄