▢ 朱庆平

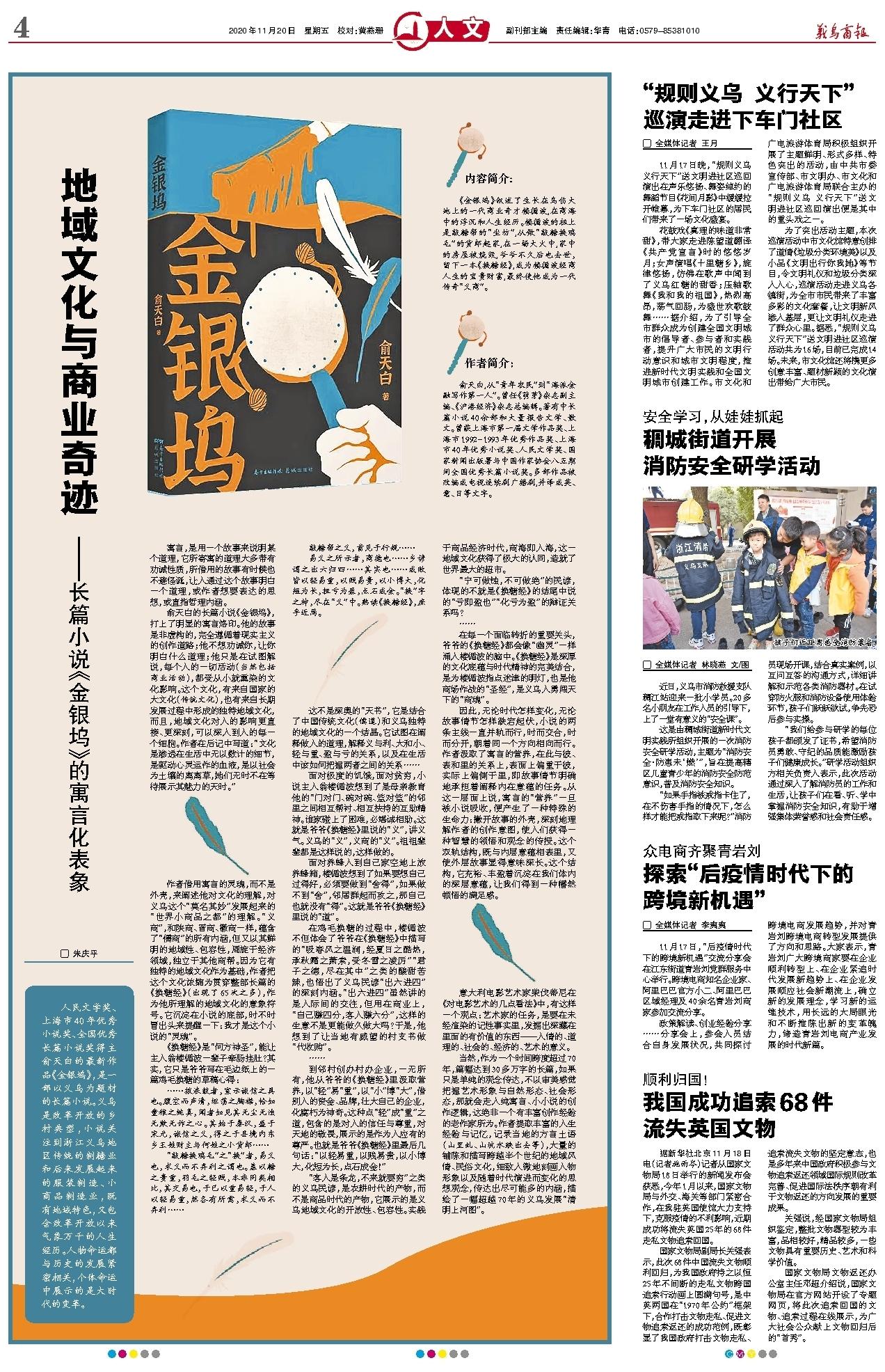

人民文学奖、上海市40年优秀小说奖、全国优秀长篇小说奖得主俞天白的最新作品《金银坞》,是一部以义乌为题材的长篇小说。义乌是改革开放的乡村典型,小说关注到浙江义乌地区传统的制糖业和后来发展起来的服装制造、小商品制造业,既有地域特色,又包含改革开放以来气象万千的人生经历。人物命运都与历史的发展紧密相关,个体命运中展示的是大时代的变革。

寓言,是用一个故事来说明某个道理,它所寄寓的道理大多带有劝诫性质,所借用的故事有时候也不避怪诞,让人通过这个故事明白一个道理,或作者想要表达的思想,或直指哲理内涵。

俞天白的长篇小说《金银坞》,打上了明显的寓言烙印。他的故事是非虚构的,完全遵循着现实主义的创作道路;他不想劝诫你,让你明白什么道理;他只是在试图解说,每个人的一切活动(当然包括商业活动),都受从小就熏染的文化影响。这个文化,有来自国家的大文化(传统文化),也有来自长期发展过程中形成的独特地域文化,而且,地域文化对人的影响更直接、更深刻,可以深入到人的每一个细胞。作者在后记中写道:“文化是渗透在生活中无以数计的细节,是驱动心灵运作的血液,是以社会为土壤的离离草,她们无时不在等待展示其魅力的天时。”

作者借用寓言的灵魂,而不是外壳,来阐述他对文化的理解,对义乌这个“莫名其妙”发展起来的“世界小商品之都”的理解。“义商”,和陕商、晋商、徽商一样,蕴含了“儒商”的所有内涵,但又以其鲜明的地域性、包容性,周旋于经济领域,独立于其他商帮。因为它有独特的地域文化作为基础,作者把这个文化浓缩为贯穿整部长篇的《换糖经》(出现了65次之多),作为他所理解的地域文化的意象符号。它沉淀在小说的底部,时不时冒出头来提醒一下:我才是这个小说的“灵魂”。

《换糖经》是“何方神圣”,能让主人翁楼循波一辈子牵肠挂肚?其实,它只是爷爷写在毛边纸上的一篇鸡毛换糖的草稿心得:

……拨浪鼓者,宣示诚信之具也。腹空而声清,坦荡之胸襟,恰如童稚之纯真,闻者如见其无尘无浊无欺无诈之心。其始于秦汉,盛于宋元,诚信之义,得之于县境内东乡王姓财主与何姓之小货郎……

“敲糖换鸡毛”之“换”者,易义也,求义而不弃利之谓也。盖以糖之贵重,羽毛之轻贱,本非同类相比,其交易也,于已以重易轻,于人以轻易重,然各有所需,求义而不弃利……

敲糖帮之义,首见于行规……

易义之所示者,商德也……乡谚谓之出六归四……其实也……成败皆以轻易重,以贱易贵,以小博大,化短为长,扭亏为盈,点石成金。“换”字之神,尽在“义”中。熟读《换糖经》,庶乎近焉。

这不是深奥的“天书”,它是结合了中国传统文化(儒道)和义乌独特的地域文化的一个结晶。它试图在阐释做人的道理,解释义与利、大和小、轻与重、盈与亏的关系,以及在生活中该如何把握两者之间的关系……

面对极度的饥饿,面对贫穷,小说主人翁楼循波想到了是母亲教育他的“门对门、碗对碗、篮对篮”的邻里之间相互帮衬、相互扶持的互助精神。谁家碰上了困难,必竭诚相助。这就是爷爷《换糖经》里说的“义”,讲义气。义乌的“义”,义商的“义”。祖祖辈辈都是这样说的,这样做的。

面对养蜂人到自己家空地上放养蜂箱,楼循波想到了如果要想自己过得好,必须要做到“舍得”,如果做不到“舍”,邻居群起而攻之,那自己也就没有“得”。这就是爷爷《换糖经》里说的“道”。

在鸡毛换糖的过程中,楼循波不但体会了爷爷在《换糖经》中描写的“吸春风之温润,经夏日之酷热,承秋霜之萧索,受冬雪之凌厉”“君子之德,尽在其中”之类的酸甜苦辣,也悟出了义乌民谚“出六进四”的深刻内涵。“出六进四”虽然讲的是人际间的交往,但用在商业上,“自己赚四分,客人赚六分”,这样的生意不是更能做久做大吗?于是,他想到了让当地有威望的村支书做“代收购”。

……

到邻村创办村办企业,一无所有,他从爷爷的《换糖经》里汲取营养,以“轻”易“重”,以“小”博“大”,借别人的资金、品牌,壮大自己的企业,化腐朽为神奇。这种点“轻”成“重”之道,包含的是对人的信任与尊重,对天地的敬畏,展示的是作为人应有的尊严。也就是爷爷《换糖经》里最后几句话:“以轻易重,以贱易贵,以小博大,化短为长,点石成金!”

“客人是条龙,不来就要穷”之类的义乌民谚,是农耕时代的产物,而不是商品时代的产物,它展示的是义乌地域文化的开放性、包容性。实践于商品经济时代,商海即人海,这一地域文化获得了极大的认同,造就了世界最大的超市。

“宁可做蚀,不可做绝”的民谚,体现的不就是《换糖经》的结尾中说的“亏即盈也”“化亏为盈”的辩证关系吗?

……

在每一个面临转折的重要关头,爷爷的《换糖经》都会像“幽灵”一样涌入楼循波的脑中。《换糖经》是深厚的文化底蕴与时代精神的完美结合,是为楼循波指点迷津的明灯,也是他商场作战的“圣经”,是义乌人勇闯天下的“商魂”。

因此,无论时代怎样变化,无论故事情节怎样跌宕起伏,小说的两条主线一直并轨而行,时而交合,时而分开,朝着同一个方向相向而行。作者汲取了寓言的营养,在此与彼、表和里的关系上,表面上偏重于彼,实际上偏侧于里,即故事情节明确地承担着阐释内在意蕴的任务。从这一层面上说,寓言的“营养”一旦被小说吸收,便产生了一种特殊的生命力:撇开故事的外壳,深刻地理解作者的创作意图,使人们获得一种智慧的领悟和观念的传授。这个双轨结构,既与内层意蕴相表里,又使外层故事显得意味深长。这个结构,它充裕、丰盈着沉淀在我们体内的深层意蕴,让我们得到一种幡然顿悟的满足感。

意大利电影艺术家柴伐蒂尼在《对电影艺术的几点看法》中,有这样一个观点:艺术家的任务,是要在未经渲染的记性事实里,发掘出深藏在里面的有价值的东西——人情的、道理的、社会的、经济的、艺术的意义。

当然,作为一个时间跨度超过70年,篇幅达到30多万字的长篇,如果只是单纯的观念传达,不以审美感觉把握艺术形象与自然形态、社会形态,那就会走入纯寓言、小小说的创作逻辑,这绝非一个有丰富创作经验的老作家所为。作者提取丰富的人生经验与记忆,记录当地的方言土语(山里虬、山坑水跌出去等),大量的铺陈和描写跨越半个世纪的地域风情、民俗文化,细致入微地刻画人物形象以及随着时代演进而变化的思想观念,传达出尽可能多的内涵,描绘了一幅超越70年的义乌发展“清明上河图”。