▢ 傅根洪 文/摄

70后赵荣俊是福田街道人,好学上进,拥有“三证”(会计师、经济师、工程师)。大学时他学公路与桥梁专业,参加工作后有了“工程师证”;之后辞职经商,自学经济,又有了“经济师证”;不久又考出“会计师证”,如今,自己开办了一家财务咨询有限公司。

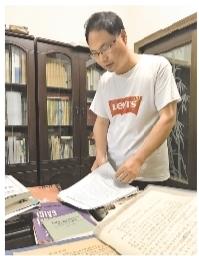

20多年来,赵荣俊将大部分的业余时间,投入到了文史研究之中,特别是对于“平生爷爷”的研究,取得了不菲成绩。

“最大遗憾,是从未见过平生爷爷”

赵荣俊口中的“平生爷爷”,就是赵平生。先看一下《义乌名人传》的介绍:

赵平生,中共义乌党组织早期负责人之一,《盐阜大众》创办人之一。曾任华东大学(后并入山东大学)代教务长,华东革大附设工农速成中学校长(今复旦附中第一任校长),中央教育工作委员会委员、党组副书记,中央扫除文盲委员会委员、党组副书记,中国文字改革委员会秘书长,文字改革出版社总编辑等职务。

赵平生兄弟六人,居幼。赵荣俊的亲爷爷赵绶珪,是赵平生的五哥。不过,赵绶珪去世时,荣俊的父亲赵大梁只有6岁。正因如此,赵平生常给五嫂汇款,资助抚养赵大梁。所以赵平生虽是赵大梁的叔叔,却恩同生父。

赵荣俊姐弟小时候,其父赵大梁就经常跟他们讲“平生爷爷”的故事。如今赵荣俊最大的遗憾,是从未亲眼见到过富有传奇色彩的“平生爷爷”。他说,老人晚年身体很差,几十年没有回义乌;而自己家当年很穷,上北京去一趟,很不现实。

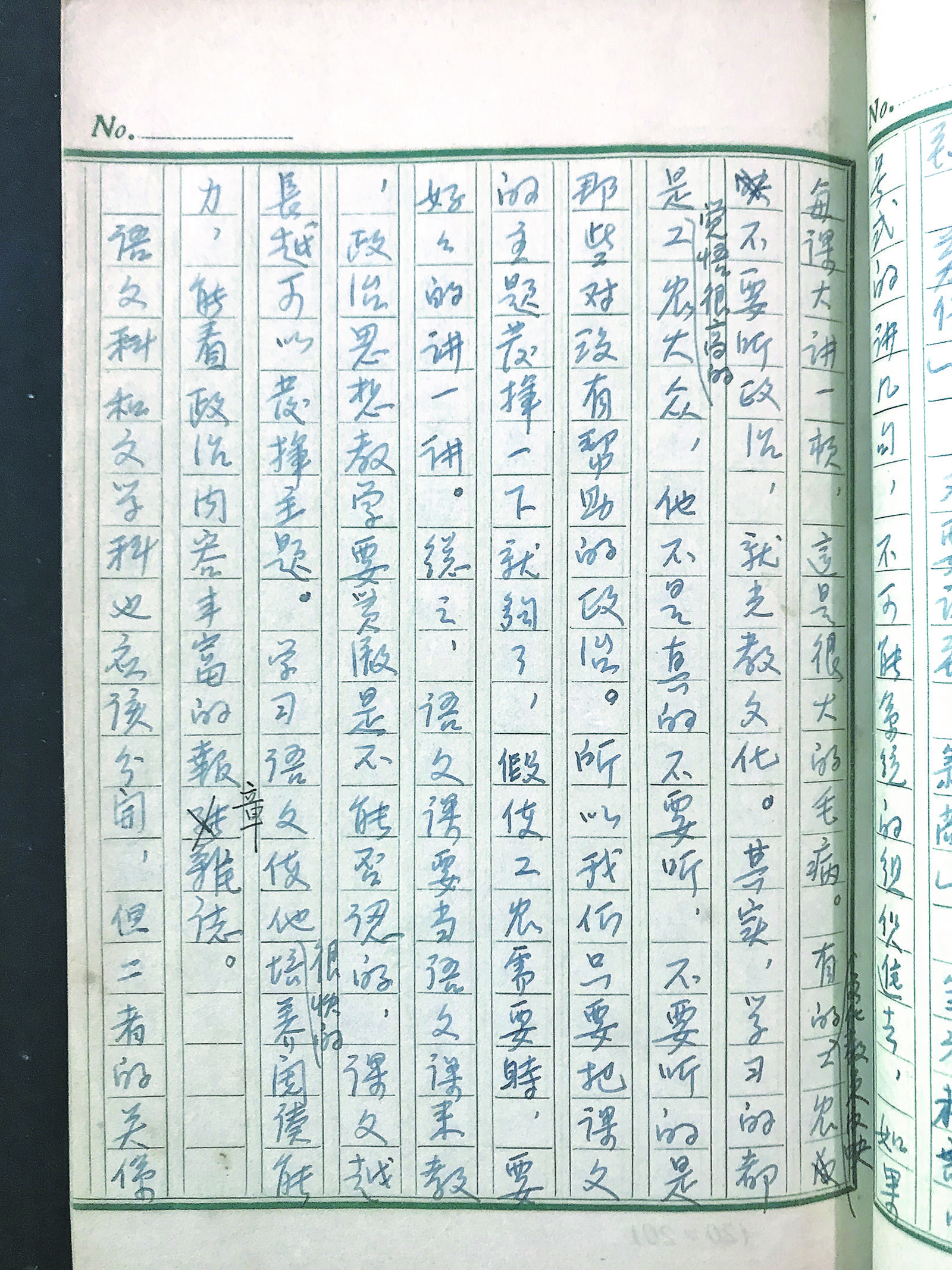

于是,赵荣俊就只能不停地给“平生爷爷”写信,汇报学习情况,请教学习方法。前几年,赵荣俊拿到了赵平生的一些遗物,发现自己小学一年级时写给爷爷的信,老人竟然一直珍藏着。

赵荣俊开始系统地搜集赵平生的史料,始于20多年前。那时他刚参加工作,有了工资收入,就听从自己内心的召唤,去寻访爷爷走过的战斗足迹、搜集研读爷爷的各类著作。

十载辛苦出版《赵平生文集》

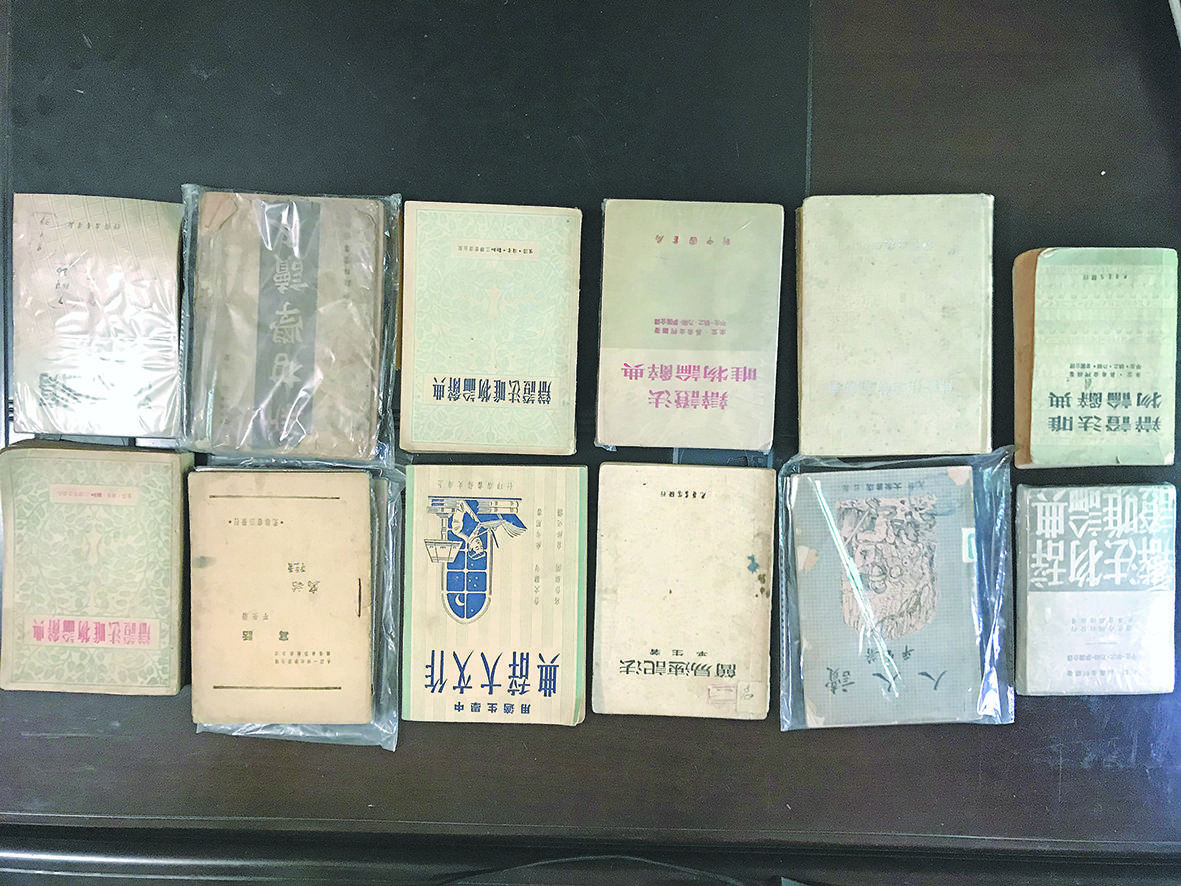

赵平生一生经历丰富,先后战斗工作于浙江、江苏、山东、上海、北京等地。他还勤于著作,主要作品有《学习的话》《写话教学法》(又名《写话》)、《人人读》(丛书)、《作文大辞典》《新哲学读本》《学习与修养》《辩证法唯物论辞典》(译著)、《简易速记法》等等。

寻访、搜集工作并不容易。赵荣俊花了数年时间,从旧书网站、各地图书馆、亲戚朋友处,终于将赵平生出版过的著作绝大多数收齐了。

他最难以忘怀的,是江苏盐城之行。

1943年春,赵平生调到《盐阜报》工作,他注意到抗日根据地的工农大众不少人文化程度不高,读《盐阜报》有困难,就决定为这部分读者办一份通俗报纸。同年4月25日,《盐阜大众》创刊(后来改称《盐阜大众报》,沿用至今),赵平生担任主编。赵平生热心地和通讯员通信,提倡“写话”,告诉他们不要硬去做文章,肚里有什么话,就写什么话,话怎么说,就怎么写。他发起的这场“写话”运动,在中国历史上第一个明确提出“作文”就是“写话”的观点。很快,《盐阜大众》就成了苏北抗日根据地颇有影响的一份报纸,也在中国新闻史上留下了重重的一笔。

为了解赵平生在《盐阜大众》工作时的详情,赵荣俊通过在上海当记者的表妹,寻访到了《解放日报》原总编王维先生。王维从当《盐阜大众》通讯员起步,成长为了新闻战线的一名领导干部。

仅凭着一个家庭住址,赵荣俊直奔上海王维家。王先生见到这位义乌来的“不速之客”,显得十分激动。滔滔不绝地与这位年龄跟自己孙子相仿的年轻人攀谈起来,详尽介绍了赵平生在《盐阜大众》工作时的事迹,且说赵平生是恩师,影响了自己一辈子。

在王维先生的牵线下,赵荣俊顺利走进了《盐阜大众》。首任主编赵平生的后人来到报社,接待方十分重视,时任总编周爱群亲自接见,后又约了报社几位前任老总以及盐城市委秘书长一起,与赵荣俊座谈。当然,很多琐碎工作,还得自己来做。赵荣俊在《盐阜大众》资料室整整待了四五天,将赵平生当年发表在报纸上的文字,一篇一篇从发黄的旧报上找出来,又小心翼翼地复印下来。

板凳甘坐十年冷。2010年,赵荣俊主编的《赵平生文集》终于出版了。里面收集了赵平生的一些重要著作,以及刊发于《盐阜大众》等报刊的重要文章。

阿英次子、著名作家钱小惠特意为文集题词:“赵平生同志是我一生最敬仰的长者,将永远活在人民心中。”赵荣俊将此题词放在了文集扉页,因为十年研读,他深信“平生爷爷”的这些作品,是可以“活在人民心中”的。

见到了110岁高龄的周有光先生

寻访、搜集史料的过程,也是赵荣俊研究、写作的过程。他的第一篇文史研究性文章《赵平生:办报为抗日》,于2005年发表于本报文化版。之后,赵荣俊的研究越来越深入、系统,几年来发表了一系列关于赵平生的文章。2016年第3期《义乌方志》,以头条位置发表了他的《赵平生文化大众化的倡导与实践之研究》一文,更引起了广泛关注。

让赵荣俊特别激动自豪的是,此文还得到了“汉语拼音之父”周有光的表扬。

事情的经过是这样的。赵平生去世后,留下的五六十本日记、众多未发表的手稿,为几位后人所收藏。《赵平生文集》出版后,收藏者被赵荣俊的钻研精神所感动,开始分批将这些珍贵的资料交给赵荣俊阅读、复印。在研读日记的过程中,赵荣俊发现平生爷爷与周有光关系特好,就很想去拜访一下周老。

在朋友帮助下,赵荣俊要到了周老的电话。不过朋友善意提醒,周老年事已高,一般人是不会见的,只能试试看。2016年11月15日,赵荣俊给周老家里打电话预约。报上“赵平生家人”后,电话那头爽快答应了。因为恰巧周老家里旧房改造,就约好当天10点在他家附近的宾馆见面。

出生于1906年、已是110岁高龄的周老坐在宾馆的床上,一见义乌的朋友进门,竟然马上拱手作揖,声音洪亮地说:“我与赵平生是好朋友!”简单的一句话,饱含深情,一下子拉近了彼此的距离。老人接过《赵平生文集》和《赵平生文化大众化的倡导与实践之研究》,马上翻阅起来。之后,周老谈兴很浓,聊了不少与赵平生相交的往事。由于听力不太好,他还在陪同会客的孙女的帮助下,仔细了解了赵荣俊的研究计划。老人亲切地鼓励他,可以沿着《赵平生文化大众化的倡导与实践之研究》的路径,继续深入、再深入下去。

“我要为平生爷爷写本评传”

赵荣俊最近的计划,是要为平生爷爷写一本评传。他说,这当然很不容易,但自己会尽一切努力去完成。

赵荣俊举例说,比如与周有光的交往,就还需做许多案头工作:

1954年10月,国务院直属的中国文字改革委员会成立。主要工作是三项任务:简化汉字、推广普通话、制定拼音方案。吴玉章为主任,赵平生为副秘书长(1962年起任秘书长)。林汉达、周有光为拼音化研究部副主任。因为学术思想上的接近,从那时起,赵平生与周有光结下了深厚友谊。但要在评传中表现这段历史,自己就还需大量阅读有关“文字改革”的史料。只有吃透“文字改革”的全面情况,才能较深刻地展现出历史真实面貌。

另外,赵平生是1926年入党的老同志,为中共义乌地方组织的建立和发展作出了积极贡献。他在家乡领导过农民运动,办过《乌喊报》。在1929年至1933年间,曾先后三次被国民党逮捕,坚贞不屈,始终保持着共产党人的革命气节。

“这些党史上都有记载,但都只是概述性的。以这点史料,不足以支撑评传的写作。我只有不断努力,更加广泛地研究党史、搜集更多相关资料,才能一步步与自己的目标接近。好在平生爷爷的精神激励着我,我会一直努力钻研下去。”