不走进萧皇岩的山谷间,就不知这里的风景有多静美。如今在萧皇岩景区的四周,铺筑有很好的环山游步道,将整个景区的山林与水体串珠成线,极便于游客的深度游览。

山山水水,恰似一幅灵动的水墨画卷。但大多数游客来看山,也就看眼前这座陡峭的“伏虎岩”,以及峰顶上的萧皇太子庙,殊不知萧皇岩的景点有多丰富。这里有枪旗岩、狮子岩、清水岩、伏虎岩、千丈岩、回音壁等奇峰异石,它们用峰峦叠翠的姿态诠释着大自然的神奇与壮美;这里有丰富独特的飞瀑流泉,溪谷幽深流水潺潺,山间的双龙飞瀑、清水龙湫、覆釜飞泉等如银链垂挂,渗水潭、九龙潭、蛟龙池等如碧玉带绕,共同演绎着大自然的刚柔并济。

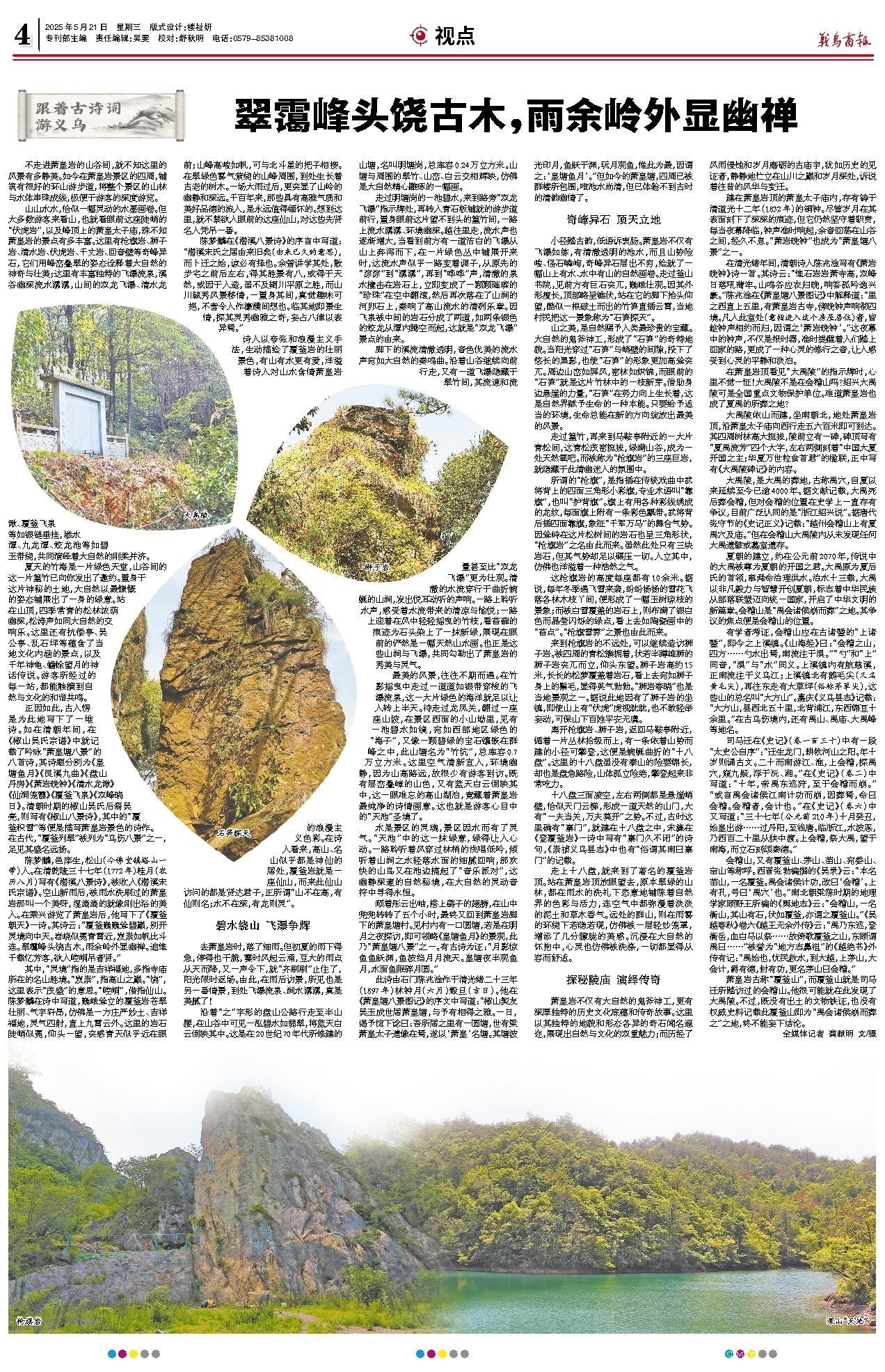

夏天的竹海是一片绿色天堂,山谷间的这一片篁竹已向你发出了邀约。置身于这片神秘的土地,大自然以最慷慨的姿态铺展出了一身的绿意。站在山顶,四季常青的松林浓荫幽深,松涛声如同大自然的交响乐。这里还有抗倭亭、吴公亭、乱石坪等蕴含了当地文化内涵的景点,以及千年神龟、蟾蜍望月的神话传说。游客所经过的每一站,都能触摸到自然与文化的和谐共鸣。

正因如此,古人愣是为此地写下了一堆诗。如在清朝年间,在《椒山吴氏宗谱》中就记载了吟咏“萧皇塘八景”的八首诗,其诗题分别为《皇塘鱼月》《艮溪九曲》《盘山丹房》《萧岩晚钟》《清水龙湫》《仙洞笼霞》《覆釜飞泉》《双峰晓日》。清朝时期的椒山吴氏后裔吴亮,则写有《椒山八景诗》,其中的“覆釜积雪”等便是描写萧皇岩景色的诗作。在古代,“覆釜列翠”被列为“乌伤八景”之一,足见其盛名远扬。

陈梦麟,邑庠生,松山(今佛堂镇塔山一带)人。在清乾隆三十七年(1772年)桂月(农历八月)写有《潜溪八景诗》,被收入《潜溪宋氏宗谱》。空山新雨后,被雨水洗刷过的萧皇岩那叫一个美呀,湿漉漉的就像刚出浴的美人。在乘兴游览了萧皇岩后,他写下了《覆釜朝天》一诗。其诗云:“覆釜巍巍耸碧巅,别开灵境向中天。岧峣似冕青霄近,岌崇如帆比斗连。翠霭峰头饶古木,雨余岭外显幽禅。追维千载忆芳客,欲人崆峒吊者贤。”

其中,“灵境”指的是吉祥福地,多指寺庙所在的名山胜境。“岌崇”,指高山之巅。“饶”,这里表示“茂盛”的意思。“崆峒”,借指仙山。陈梦麟在诗中写道,巍峨耸立的覆釜岩苍翠壮丽、气宇轩昂,仿佛是一方庄严妙土、吉祥福地,灵气四射,直上九霄云外。这里的岩石陡峭似冕,仰头一望,突感青天似乎近在眼前;山峰高峻如帆,可与北斗星的把子相接。在翠绿色雾气萦绕的山峰周围,到处生长着古老的树木。一场大雨过后,更突显了山岭的幽静和深远。千百年来,那些具有高雅气质和美好品德的旅人,是永远值得缅怀的。想到这里,就不禁欲入眼前的这座仙山,对这些先贤名人凭吊一番。

陈梦麟在《潜溪八景诗》的序言中写道:“潜溪宋氏之居由来旧矣(由来已久的意思),而卜迁之始,谅必有择也。余曾讲学其处,散步宅之前后左右,得其胜景有八,或得于天然,或因于人造,虽不及辋川平原之胜,而山川毓秀风景移情,一置身其间,真觉趣味可挹,不啻令人作濠濮间想也。临其地即景生情,探其灵秀幽雅之奇,妄占八律以表异焉。”

诗人以夸张和浪漫主义手法,生动描绘了覆釜岩的壮丽景色,有山有水更有爱,洋溢着诗人对山水含情萧皇岩的浪漫主义色彩。在诗人看来,高山、名山似乎都是神仙的居处,覆釜岩就是一座仙山,而来此仙山访问的都是贤达君子,正所谓“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”。

碧水绕山 飞瀑争辉

去萧皇岩时,落了细雨。但初夏的雨下得急,停得也干脆,霎时风起云涌,豆大的雨点从天而降,又一声令下,就“齐刷刷”止住了,阳光限时返场。由此,在雨后访景,所见也是另一番情景,到处飞瀑流泉、涧水潺潺,真是美腻了!

沿着“之”字形的盘山公路行走至半山腰,在山谷中可见一泓碧水如翡翠,将蓝天白云倒映其中。这是在20世纪70年代所修建的山塘,名叫明塘岗,总库容0.24万立方米。山塘与周围的翠竹、山峦、白云交相辉映,仿佛是大自然精心雕琢的一幅画。

走过明塘岗的一池碧水,来到路旁“双龙飞瀑”指示牌处,再转入青石板铺就的游步道前行,置身眼前这片望不到头的篁竹间,一路上流水潺潺、环境幽深。越往里走,流水声也逐渐增大,当看到前方有一道洁白的飞瀑从山上奔泻而下,在一片绿色丛中铺展开来时,这流水声似乎一路变着调子,从原先的“淙淙”到“潺潺”,再到“哗哗”声,清澈的泉水撞击在岩石上,立即变成了一颗颗璀璨的“珍珠”在空中翻滚,然后再次落在了山涧的河卵石上,奏响了高山流水的清冽乐章。因飞泉被中间的岩石分成了两道,如两条银色的蛟龙从潭内腾空而起,这就是“双龙飞瀑”景点的由来。

脚下的溪流清澈透明,音色优美的流水声宛如大自然的奏鸣曲。沿着山谷继续向前行走,又有一道飞瀑隐藏于翠竹间,其流速和流量甚至比“双龙飞瀑”更为壮观。清澈的水流穿行于曲折蜿蜒的山涧,发出悦耳动听的声响。一路上聆听水声,感受着水流带来的清凉与愉悦;一路上迎着在风中轻轻摇曳的竹枝,看苔藓的痕迹为石头染上了一抹新绿,展现在眼前的俨然是一幅天然山水画。也正是这些山涧与飞瀑,共同勾勒出了萧皇岩的秀美与灵气。

最美的风景,往往不期而遇。在竹影摇曳中走过一道道如银带穿梭的飞瀑流泉,这一大片绿色的海洋就足以让人转上半天。待走过龙凤关,翻过一座座山坡,在景区西面的小山坳里,见有一池碧水如镜,宛如西部地区绿色的“海子”,又像一颗碧绿的宝石镶嵌在群峰之中,此山塘名为“竹坑”,总库容0.7万立方米。这里空气清新宜人,环境幽静,因为山高路远,故很少有游客到访。既有层峦叠嶂的山色,又有蓝天白云倒映其中,这一眼难忘的高山湖泊,竟藏着萧皇岩最纯净的诗情画意。这也就是游客心目中的“天池”圣境了。

水是景区的灵魂,景区因水而有了灵气。“天池”中的这一抹绿意,绿得让人心动。一路聆听着风穿过林梢的浅唱低吟,倾听着山涧之水轻落水面的细腻回响,那欢快的山鸟又在池边搞起了“音乐派对”,这幽静深邃的自然秘境,在大自然的灵动音符中寻得永恒。

顺着彤云出岫,搭上鹞子的翅膀,在山中兜兜转转了五个小时,最终又回到萧皇岩脚下的萧皇塘村。见村内有一口圆塘,若是在明月之夜探访,即可领略《皇塘鱼月》的景观,此乃“萧皇塘八景”之一。有古诗为证:“月影惊鱼鱼跃渊,鱼波绉月月流天。皇塘夜半观鱼月,水面鱼眠碎月圆。”

此诗由石门陈兆淦作于清光绪二十三年(1897年)林钟月(六月)榖旦(吉日)。他在《萧皇塘八景图记》的序文中写道:“椒山契友吴玉成世居萧皇塘,与予有相得之雅。一日,谒予馆下谂曰:吾所居之里有一圆塘,世有梁萧皇太子遗像在焉,遂以‘萧皇’名塘。其塘波光印月,鱼跃于渊,玩月观鱼,惟此为最,因谓之:‘皇塘鱼月’。”但如今的萧皇塘,四周已被群楼所包围,唯池水尚清,但已体验不到古时的清韵幽情了。

奇峰异石 顶天立地

小径踏古韵,低语诉衷肠。萧皇岩不仅有飞瀑如练,有清澈透明的池水,而且山势险峻、怪石嶙峋,奇峰异石层出不穷,绘就了一幅山上有水、水中有山的自然画卷。走过釜山书院,见前方有巨石突兀,巍峨壮观。因其外形瘦长,顶部略呈锥状,站在它的脚下抬头仰望,酷似一根破土而出的竹笋直插云霄,当地村民把这一景象称为“石笋探天”。

山之美,是自然赐予人类最珍贵的宝藏。大自然的鬼斧神工,形成了“石笋”的奇特地貌。当阳光穿过“石笋”与峭壁的间隙,投下了悠长的黑影,也使“石笋”的形象更加高耸突兀。周边山峦如屏风,密林如织锦,而眼前的“石笋”就是这片竹林中的一枝新芽。借助身边悬崖的力量,“石笋”在努力向上生长着,这是自然界赋予生命的一种本能。只要给予适当的环境,生命总能在新的方向绽放出最美的风景。

走过篁竹,再来到马鞍亭附近的一大片青松间,这青松茂密挺拔,绿满山谷,成为一处天然氧吧。而被称为“枪旗岩”的三座巨岩,就隐藏于此清幽迷人的氛围中。

所谓的“枪旗”,是指插在传统戏曲中武将背上的四面三角形小彩旗,专业术语叫“靠旗”,也叫“护背旗”。旗上有用各种彩线绣成的龙纹,每面旗上附有一条彩色飘带。武将背后插四面靠旗,象征“千军万马”的舞台气势。因耸峙在这片松树间的岩石也呈三角形状,“枪旗岩”之名由此而来。虽然此处只有三块岩石,但其气势却足以碾压一切。人立其中,仿佛也洋溢着一种浩然之气。

这枪旗岩的高度每座都有10余米。据说,每年冬季遇飞雪来袭,纷纷扬扬的雪花飞落各林木枝丫间,便形成了一幅玉树琼枝的景象;而被白雪覆盖的岩石上,则布满了银白色而晶莹闪烁的绿点,看上去如陶瓷画中的“苔点”。“枪旗雪霁”之景也由此而来。

来到枪旗岩的不远处,可以继续造访狮子岩。被四周的青松簇拥着,状若半蹲雄狮的狮子岩突兀而立,仰头东望。狮子岩高约15米,长长的松萝覆盖着岩石,看上去宛如狮子身上的鬃毛,显得英气勃勃。“狮岩春晓”也是当地景观之一。据说此地因有了狮子岩的坐镇,即使山上有“伏虎”虎视眈眈,也不敢轻举妄动,可保山下百姓平安无虞。

离开枪旗岩、狮子岩,返回马鞍亭附近,循着一片丛林拾级而上,有一条依着山势而建的小径可攀登,这便是蜿蜒曲折的“十八盘”。这里的十八盘虽没有泰山的险要绵长,却也是盘急路险,山体孤立险绝,攀登起来非常吃力。

十八盘三面凌空,左右两侧都是悬崖峭壁,恰似天门云梯,形成一道天然的山门,大有“一夫当关,万夫莫开”之势。不过,古时这里确有“寨门”,就建在十八盘之中,宋濂在《登覆釜岩》一诗中写有“寨门久不闭”的诗句,《崇祯义乌县志》中也有“俗谓其南曰寨门”的记载。

走上十八盘,就来到了著名的覆釜岩顶。站在萧皇岩顶放眼望去,原本翠绿的山林,都在雨水的洗礼下恣意地铺陈着自然界的色彩与活力,连空气中都弥漫着淡淡的泥土和草木香气。远处的群山,则在雨雾的环绕下若隐若现,仿佛被一层轻纱笼罩,增添了几分朦胧的美感。沉浸在大自然的怀抱中,心灵也仿佛被洗涤,一切都显得从容而舒适。

探秘陵庙 演绎传奇

萧皇岩不仅有大自然的鬼斧神工,更有深厚独特的历史文化底蕴和传奇故事。这里以其独特的地貌和形态各异的奇石闻名遐迩,展现出自然与文化的双重魅力;而历经了风雨侵蚀和岁月磨砺的古庙宇,犹如历史的见证者,静静地伫立在山川之巅和岁月深处,诉说着往昔的风华与变迁。

建在萧皇岩顶的萧皇太子庙内,存有铸于清道光十二年(1832年)的铜钟。尽管岁月在其表面刻下了深深的痕迹,但它仍然坚守着职责,每当夜幕降临,钟声准时响起,余音回荡在山谷之间,经久不息。“萧岩晚钟”也成为“萧皇塘八景”之一。

在清光绪年间,清朝诗人陈兆淦写有《萧岩晚钟》诗一首。其诗云:“维石岩岩萧寺高,双峰日落吼蒲牢。山鸣谷应农归晚,响答孤吟逸兴豪。”陈兆淦在《萧皇塘八景图记》中解释道:“里之西直上五里,有萧皇岩古寺,傍晚钟声响彻四境。凡入此室处(意指进入这个房屋居住)者,皆趁钟声相约而归,因谓之‘萧岩晚钟’。”这夜幕中的钟声,不仅是报时器,准时提醒着人们踏上回家的路,更成了一种心灵的修行之音,让人感受到心灵的平静和淡泊。

在萧皇岩顶看见“大禹陵”的指示牌时,心里不觉一怔!大禹陵不是在会稽山吗?绍兴大禹陵可是全国重点文物保护单位。难道萧皇岩也成了夏禹的所葬之地?

大禹陵依山而建,坐南朝北,地处萧皇岩顶,沿萧皇太子庙向西行走五六百米即可到达。其四周树林高大挺拔,陵前立有一碑,碑顶写有“夏禹流芳”四个大字,左右两侧刻着“中国大夏开国之主;华夏万世粒食首君”的楹联,正中写有《大禹陵碑记》的内容。

大禹陵,是大禹的葬地,古称禹穴,自夏以来延续至今已逾4000年。据文献记载,大禹死后葬会稽,但对会稽的位置在史学上一直存有争议,目前广泛认同的是“浙江绍兴说”。据唐代张守节的《史记正义》记载:“越州会稽山上有夏禹穴及庙。”但在会稽山大禹陵内从未发现任何大禹遗骸或墓室遗存。

夏朝的建立,约在公元前2070年,传说中的大禹被尊为夏朝的开国之君。大禹原为夏后氏的首领,奉舜命治理洪水。治水十三载,大禹以非凡毅力与智慧开创夏朝,标志着中华民族从部落联盟迈向统一国家,开启了中华文明的新篇章。会稽山是“禹会诸侯崩而葬”之地。其争议的焦点便是会稽山的位置。

有学者考证,会稽山应在古诸暨的“上诸暨”,即今之上溪镇。《山海经》曰:“会稽之山,四方……勺水出焉,南流注于湨。”“勺”和“上”同音,“湨”与“水”同义。上溪镇内有航慈溪,正南流注于义乌江;上溪镇北有鹅毛尖(又名黄毛尖),再往东走有大草坪(俗称茅草尖),这些山的总名叫“大方山”。嘉庆《义乌县志》记载:“大方山,县西北五十里,北背浦江,东西绵亘十余里。”在古乌伤境内,还有禹山、禹庙、大禹峰等地名。

司马迁在《史记》(卷一百三十)中有一段“太史公自序”:“迁生龙门,耕牧河山之阳。年十岁则诵古文。二十而南游江、淮,上会稽,探禹穴,窥九疑,浮于沅、湘。”在《史记》(卷二)中写道:“十年,帝禹东巡狩,至于会稽而崩。”“或言禹会诸侯江南计功而崩,因葬焉,命曰会稽。会稽者,会计也。”在《史记》(卷六)中又写道:“三十七年(公元前210年)十月癸丑,始皇出游……过丹阳,至钱唐。临浙江,水波恶,乃西百二十里从狭中渡。上会稽,祭大禹,望于南海,而立石刻颂秦德。”

会稽山,又有覆釜山、茅山、苗山、宛委山、亩山等称呼。西晋张勃编撰的《吴录》云:“本名苗山,一名覆釜。禹会诸侯计功,改曰‘会稽’。上有孔,号曰‘禹穴’也。”南北朝梁陈时期的地理学家顾野王所编的《舆地志》云:“会稽山,一名衡山,其山有石,状如覆釜,亦谓之覆釜山。”《吴越春秋》卷六《越王无余外传》云:“禹乃东巡,登衡岳,血白马以祭……故倚歌覆釜之山,东顾谓禹曰……”被誉为“地方志鼻祖”的《越绝书》外传有记:“禹始也,忧民救水,到大越,上茅山,大会计,爵有德,封有功,更名茅山曰会稽。”

萧皇岩古称“覆釜山”,而覆釜山就是司马迁所踏访过的会稽山。他很可能就在此发现了大禹陵。不过,既没有出土的文物铁证,也没有权威史料记载此覆釜山即为“禹会诸侯崩而葬之”之地,终不能妄下结论。

全媒体记者 龚献明 文/摄