▢ 全媒体记者 王佳丽 文/摄

当思政教育这股清风从大学校园吹来,吹向高中、初中,再吹进小学的课堂,孩子们懵懵懂懂的双眼在一次次耳濡目染中逐渐变得清澈而坚定。今年,义乌市“真理的味道·望道行”大中小学思政教育一体化实践活动启动,这场思政教育之风吹得愈发强劲。

校园红色文化、红色文化场馆、红色研学路线……当下,义乌学子的脚步踏遍每一寸红色土地,思政教育从小课堂走向大社会,从理论学习拓展到实践体验。新时代的“红色火种”正以其独有的方式,撒播进新时代少年的心中,点燃他们的爱国热情。

红色火炬点燃百廿校韵

微风和煦,记者走进位于后宅街道三川塘村的塘李小学,红色气息扑面而来。

这是一所有着百廿历史的学校,校园中心处,“稠川四杰”火炬角令人眼前一亮。火炬角中间立着的红色火炬,融合非遗剪纸、奥运精神、论语语录等文化元素,构思巧妙,内涵丰富。火炬前方,“稠川四杰”人物展板更将红色文化展现得淋漓尽致,寓意“星星之火可以燎原”。

“稠川四杰”是哪四杰?据塘李小学校长章锡军介绍,他们分别为陈望道、方元永、方城顺、何家槐,都曾就读于稠川学堂(今塘李小学)。陈望道是中国共产党的创始人之一,用一生的坚守诠释了马克思主义真理的力量;方元永是后宅街道上方村人,创办了义乌史上第一份党报《乌喊报》;方城顺也是上方村人,他受命回义乌开展党建工作,办起农民夜校,利用夜校和前洪、东河、曹村等集市阵地,积极宣传中国共产党“星星之火可以燎原”的伟大革命思想;何家槐是中国近代作家,著有杂文集《寸心集》、短篇小说集《暧昧》、散文集《稻粱集》等,他将抗战与文学创作有机结合,无不体现着一位进步知识分子的家国情怀。

“‘稠川四杰’是学校红色文化的根基,思政课堂之外,这份红色精神也在潜移默化中浸润学生们的心灵。”章锡军笑言,孩子们喜欢喊陈望道为“师兄”,他们还沿着“大师兄”的足迹走进城西街道分水塘村,探寻真理的味道。

成立文创社团、剪纸社团,精心创作各种红色思政文创作品;组建少先队小导游团队,在节假日为来后宅街道的游客提供讲解服务;组建红色志愿服务队,深入贫困、单亲的学生家庭提供爱心帮扶……塘李小学思政教育正以多样方式呈现。此外,该校积极拓展红色研学活动,如“稠川行”走进后宅街道李祖村等系列活动,将红色文化与非遗剪纸相结合,创作乡村振兴、共富等主题的剪纸文创作品。

“我们后续想继续和周边李祖村文创产业对接,邀请专业文创者来学校讲课,培养更多兼具文化底蕴与创新能力的小创客,增长学生见识,拓宽学生视野。”章锡军说。

红色战歌奏响爱国乐章

“楂林是革命老区、抗日热土,抗日武装坚勇大队自创建到奉命北撤,两年多时间里,历经大小战斗30余次,摧毁日伪军据点4个……”日前,大陈镇楂林小学开启了一堂国旗下的红色思政课。

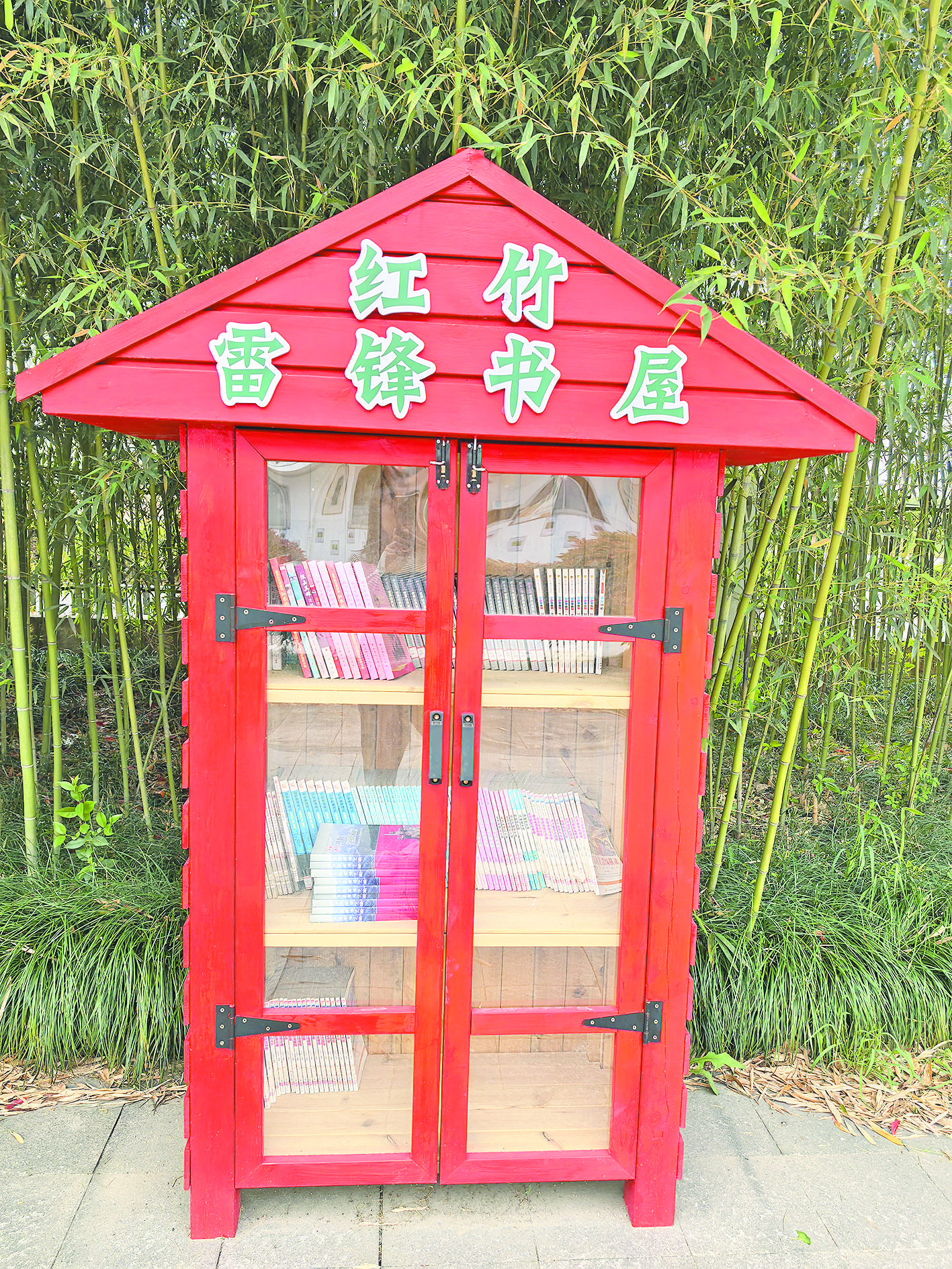

据了解,大陈镇是抗日战争时期义北游击队坚勇大队诞生地。作为红色教育主阵地之一,楂林小学教学楼有一条坚勇长廊,长廊两侧分别介绍了坚勇大队以及瓮中捉鳖、虎口拔牙、夜袭鸡头等革命事迹。“把红色基因转化为看得见、摸得着、听得到的教科书,才能让学生们牢记历史,永存于心。”楂林小学校长陈孙宾表示,学校还在一个小角落立了雷锋铜像,打造了一个红竹雷锋书屋,让孩子们随时能翻阅红色历史故事,增强爱国情怀。

103班是平欧班、104班是陈雄班、105班是守宝班……细心观察,记者发现该校一些班级的名称很特别。原来,这些都是以烈士姓名命名的。时间回溯到去年9月3日,楂林小学迎来了一群抗战烈属,他们的烈士亲人是坚勇大队成员:金平欧、陈雄、童坤、骆守宝……为了记住每一位烈士的名字,楂林小学用烈士姓名为班级命名,烈属们还亲自为烈士命名的班级授班牌。

“孩子们,你们一定要继承革命先辈遗志,将保家卫国的使命肩负起来。”金平欧烈士的儿子金忠祥为楂林小学103班挂上了“平欧班”的班牌,让他们从小铭记历史,不忘国耻,赓续红色血脉,长大成为对社会有用之人。目前,楂林小学有10个班级被授予烈士班牌,每一位烈士的故事都将深耕学生心中,代代传承。

与此同时,作为一所以“竹韧文化”为办学特色的学校,该校以竹为红船,通过组织学生观革命遗址、听革命故事、唱革命歌曲等方式,让学生深刻理解革命精神,激发爱国情怀。“让思政教育立体化、多元化,才能激发学生们的兴趣,烈士班级文化建设是一次新的尝试,我们也将积极推动竹韧讲堂、竹润读书会等宣讲活动,加深对学生的红色熏陶。”陈孙宾说。

红色精神在天地间生长

“原来信仰是有味道的,我也要像陈爷爷一样,做真理的追求者。”日前,在走访了陈望道故居后,佛堂三小的一位六年级学生在日记中写道。

记者了解到,去年以来,我市打造了“真理的味道·望道行”大思政品牌,让各学校将思政课从课堂到学堂、从学习到生活、从学校到社会,打造“鲜活的思政课”“身边的思政课”“行走的思政课”。同时,我市联合横塘公园、细菌战史实陈列馆、名人故居、博物馆、文明实践中心等10个场馆基地,成立大中小一体化思政教育“馆际联盟”。“思政教育不能局限于课堂、局限于校园,我们要带着孩子走进社会、走进实践教学场馆,身临其境去感悟信仰的力量,读懂发展的密码。”市教育局相关负责人表示。

踏入陈望道故居,了解陈望道在柴屋中翻译《共产党宣言》时,误将墨汁当作红糖,留下“真理的味道非常甜”的佳话;踏入城西街道桥头遗址,参观浙江境内迄今发现最早的新石器墓葬,触摸“百万年人类史、一万年文化史”的脉络;前往森山健康小镇中医药研学营地,化身“小药师”调配养生足浴包,近距离感受中医药文化的魅力……从红色信仰到文明根脉,从古籍经典到生活智慧,佛堂三小将思政教育融入山川风物与社会场景,这堂“行走的思政课”以真实场景为卷,以亲身实践为笔,书写着铸魂育人的生动答卷。

东洲小学组建了“红货郎宣讲团”,定期在雷锋精神馆、清廉义乌教育基地等进行宣讲,使思政教育入脑入心更入行;鸡鸣山学校创新打造“七彩”思政课,通过理论与实践结合的方式,扎实推进思政教育创优;绣湖小学创新性推出思政微短剧,以国旗下讲话为基础,组织学生围绕爱国敬业、诚信友善、社会责任等思政课程内容,创作情景剧本并展演,让学生在轻松愉快的氛围中深入了解思政知识……如今,各学校积极探索创新出多种形式的大思政课,丰富学生们的精神世界,为学生形成良好的思想品德和行为习惯而努力。

“我们构建了‘红色之旅’‘商贸城市’‘一带一路’‘共富之路’等十大研学主题线路和课程群,如‘以劳育美’研学线路,串联义乌植物园、佛堂蔬菜园、小六石、道人峰、花溪谷等研学基地,培养学生劳动意识、习惯与能力。”市教育局相关负责人坦言,“行走的思政课”还在持续探索中,接下来将结合“望道行”师生宣讲团队,发挥榜样的力量,持续增强区域特色思政课一体化建设的影响力。

思政教育正如潺潺溪流,润泽学子心田;红色精神正如澎湃热血,挺起时代脊梁。