自秦代设乌伤县始,义乌便以“八邑肇基 浙中母县”的厚重底蕴成为乌伤文化发祥之地。中华优秀传统文化是中华民族发展的源泉和动力,而义乌发展的奥妙就在于丰厚的文化底蕴。

“丰厚的文化底蕴绝不能仅仅留在史册,而要在古今对话中活起来、动起来,真正发挥存史、资政、育人的作用,展现地方文化的时代价值,这就是举办本次展览的目的和意义。”4月1日,又一次踏进“义炳千秋——义乌历史文化研究成果展暨《义乌史志》一百期特展”的展厅时,《义乌史志》主编何晓东仍感慨不已。

回眸过去,2001年《义乌方志》(季刊)应运而生,2019年与《义乌史志》(季刊)合流深耕,缀连历史文化碎片。廿四载韶华流逝,史志工作者们青丝变白发,终得百期墨香氤氲。记忆犹新,就在去年,《义乌史志》获全国通报表扬,成为“特色突出、质量较高”的地方历史文化内刊之标杆。

时至当下,义乌文史灿若星河。本次展览以“义”贯之,共设12个板块,串联起重要历史人物、事件和史志成果,运用文字、图像、实物等多种载体,集中展现了义乌的考古文化、佛教文化、名人文化、义乌兵文化、红色文化等丰富内容,还展示了党史、地方志以及《义乌丛书》编纂二十余载的丰硕成果,凝练了《义乌史志》的百期精华,多维度呈现了历史文明演进的脉络,全方位彰显了义乌文脉的生动气韵。

寻根探脉溯源流

24年间,《义乌史志》汇聚各类研究文章达2000多篇。“我们耗时数月之久,好中择优,将最有代表性的内容予以展示。”听完何晓东的介绍,一众参观者立时围拢过来,跟随他的脚步,徜徉在义乌文史的长河中。

每每谈到文化底蕴,义乌都称“八邑肇基 浙中母县”,到底有何依据?早在创刊之初,义乌史志人就开始追本溯源了。《乌伤·义乌 浙中母县》(2001/2期)一文中,翁本忠写道:“……东汉末年,乌伤周围分出了三个县,县治距离今稠城都不到百里,出现了今浙江中部以乌伤为中心建县的格局。乌伤成为今浙江中部的母县(地位)。到了三国孙吴赤乌八年(245年)又把乌伤上浦乡建为永康县。现在义乌与周边东南西北方分出的东阳(吴宁)、永康、金华、浦江(丰安)四个县的建置布局,在1800年前就已经定下了。”

展览的前言中还说,义乌曾历经千年於越文化的浸润。不少参观者有疑:於越和义乌有什么关系?这个问题,义乌史志人也已提笔作答。《於越史话概说》(2006/2期)一文中,方锦沛考证:於越是上古越人的一支,於越就是越。对此,《汉书·地理志》颜师古注解:“句,夷俗语之发声也,亦犹‘越’为‘於越’也。”而早在多年前,金馨卿也发表《於越古都在义乌》(2001/2期)认为,於越古都文献语焉不详,但极有可能就在义乌。在《义乌文化的形成与演变谫论》(2011/2期)中,吴潮海考据史料认为:大范围而言,上古义乌居民为越族,义乌文化的源头来自於越文化。

除了乌伤溯源、乌伤文源,在“义砺於越铸春秋”板块中,还对孝义文化、义乌精神、义乌方言都进行了探源。因为这类文章比较多,无法尽数罗列,在板块的最后设立了“《义乌史志》目录索引”,把相关文章发表的时间期刊数、页码、标题和作者进行了条目化整理,为读者提供便利。记者随即数了数,仅“义砺於越铸春秋”板块列出的“目录索引”就有136条。

义乌是建在市场上的城市,以数不胜数的小商品而闻名于世。对义乌商贸业的探源,一直是史志工作者孜孜以求的。

“义乌的商贸业发端可追溯至春秋。”在《义商探源——冯志来先生访谈》(2001/2期)一文中写道:“明义乌知县熊人霖在崇祯志序中提到:‘然溯秦郡会稽县乌伤以来,日方汉地理志,乃进稽成周,越纽开疆,婺女维扬州,宅裔土茫茫……’”此后,更有《义乌小商品市场源头考》《中国小商品城国际化发展历程》《义乌线上市场的兴起与发展》等一系列文章,或考据,或回忆,或调查,把“鸡毛换糖”的筚路蓝缕、每一代小商品市场诞生发展、崛起为世界小商品之都全都娓娓道来,钩沉出许多不为人知的历史细节。

“乌伤近古,而祠最重。”在“义牒寻根溯渊流”板块还可以看到,《寻根问祖说家谱》《义乌姓氏源流及分布情况》等诸多文章,对义乌人热衷的主要姓氏的分布和发展进行了考证。

济济名士竞风流

历史是由人民创造的,义乌的璀璨辉煌凝结着先贤们的智慧和心血。在展览中,不但可以看到义乌历史上名人志士的风采和成就,还会看到义乌兵、义乌营等英雄群像。

千年双林文化是乌伤文化的“金名片”,而这一文化的缔造者正是傅大士。《宝顶石窟与傅大士禅学关系初探》(2006/4期)一文中记载:傅大士,名翕,字玄风,号善慧,生于南朝齐建武四年(497年)五月初八……梁大通六年(534年)遣弟子上书武帝,献上中下三善之策。闰十二月应召进京与帝论真谛。六年告白武帝于双树间建佛殿(即双林寺,后称宝林寺),精读佛经,写经律千余卷。义乌史志人对傅大士及其禅学的考究颇多,其中有一篇文章让参观者们引以为傲——《日本国京都双林寺》(2015/1期),作者傅健写道:“最澄首开义乌文化光大日本之先河。从此以后:大士声教,宏开东瀛亿万之妙门,云黄佛光,普照扶桑万里之双林,传灯千年而不熄,越历久而越弥新。”

为了集中展示历代名人风采,本次展览专门设了“义举八方汇名流”板块,从古今义乌名人中选取了11位代表人物,包括骆宾王、宗泽、徐侨、黄溍等古代先贤以及近现代“义乌红色三杰”。并将《义乌史志》中以这些人物为题材的文章部分列举,粗略一数,超过230篇。

“帐下共推擒虎将,江南只数义乌兵。”在《义乌方志》(2003/1-2期扉页)的刊首寄语中,刘峻这样评价:嘉靖三十八年(1559年),戚继光前来义乌招兵,经过一年多训练,将这支军队训练成纪律严明、作战骁勇的劲旅……在东南沿海,义乌兵屡建奇功殊勋,为平息倭乱作出了不朽贡献,留下义乌历史上璀璨夺目的一页。后三千义乌兵又奉调北上,负责训练防御鞑靼的长城边兵,为巩固北方边防作出了卓越的贡献。从此义乌“兵样”著名于当时,流芳于百世。《明代抗倭纪要》《义乌兵台州九战九胜》《义乌兵剿倭闽南》《修守长城的义乌兵》等文章都对这段光辉的历史进行了记载。

1920年春,在分水塘村的一间柴房里,陈望道完成了《共产党宣言》的首个中文全译本的翻译工作,点燃中国革命的火种,留下了彪炳史册的一笔。为此,本次展览中特设“义味红色润心畴”板块,集结了《〈共产党宣言〉中文全译本翻译出版的曲折历程和陈望道的历史功绩》《陈望道首译〈共产党宣言〉的前前后后》《党史研究服务现实工作的一次成功尝试——寻访〈共产党宣言〉首版中文全译本》等精彩文章。

“剑戟未云折,虎狼莫敢游。”抗日战争时期,在“红色县长”吴山民和江征帆等人的领导下,义乌人民奋起反抗,建立了诸义东和金义浦兰两大抗日根据地,涌现了许多可歌可泣的英雄事迹。《义乌抗战史略》《抗日劲旅坚勇大队——纪念坚勇大队暨诸义东抗日根据地创建80周年》等文章还原了那段峥嵘岁月。

史迹实证耀千秋

“除了丰富的图文资料,还能看到许多文物实物,可以说是相得益彰。”正如观展者所言,本次展览通过整合多方资源,实现了图文资料与史迹实证的有机结合,既有深度阐释,又有直观呈现,为参观者带来了立体化的观展体验。

义乌之有志久矣,但现存不多。在展厅的玻璃展柜中,放置的首件展品是一套繁体字版的《重修义乌县志》,无论是深色蓝布的函套,还是泛黄的纸张,都显示久经岁月的洗礼,书名下面用小号的字体写着“二十卷”。

“这是明代崇祯年间的《义乌县志》原刻本,属于国内孤本,距今已有400多年的历史,属于国家一级文物。”义乌市博物馆馆藏品保管部主任李亮介绍,据考证,(崇祯)《义乌县志》由义乌知县熊人霖修编。清初顺治年间,义乌知县由山东安丘人孙家栋担任,他离任时将这套县志带回了家乡。至上世纪50年代,志书被发现藏于安丘县博物馆。2002年,通过各方共同努力,最终经过国家文物局批准,以文物调拨的方式,让珍贵文献回归故里。

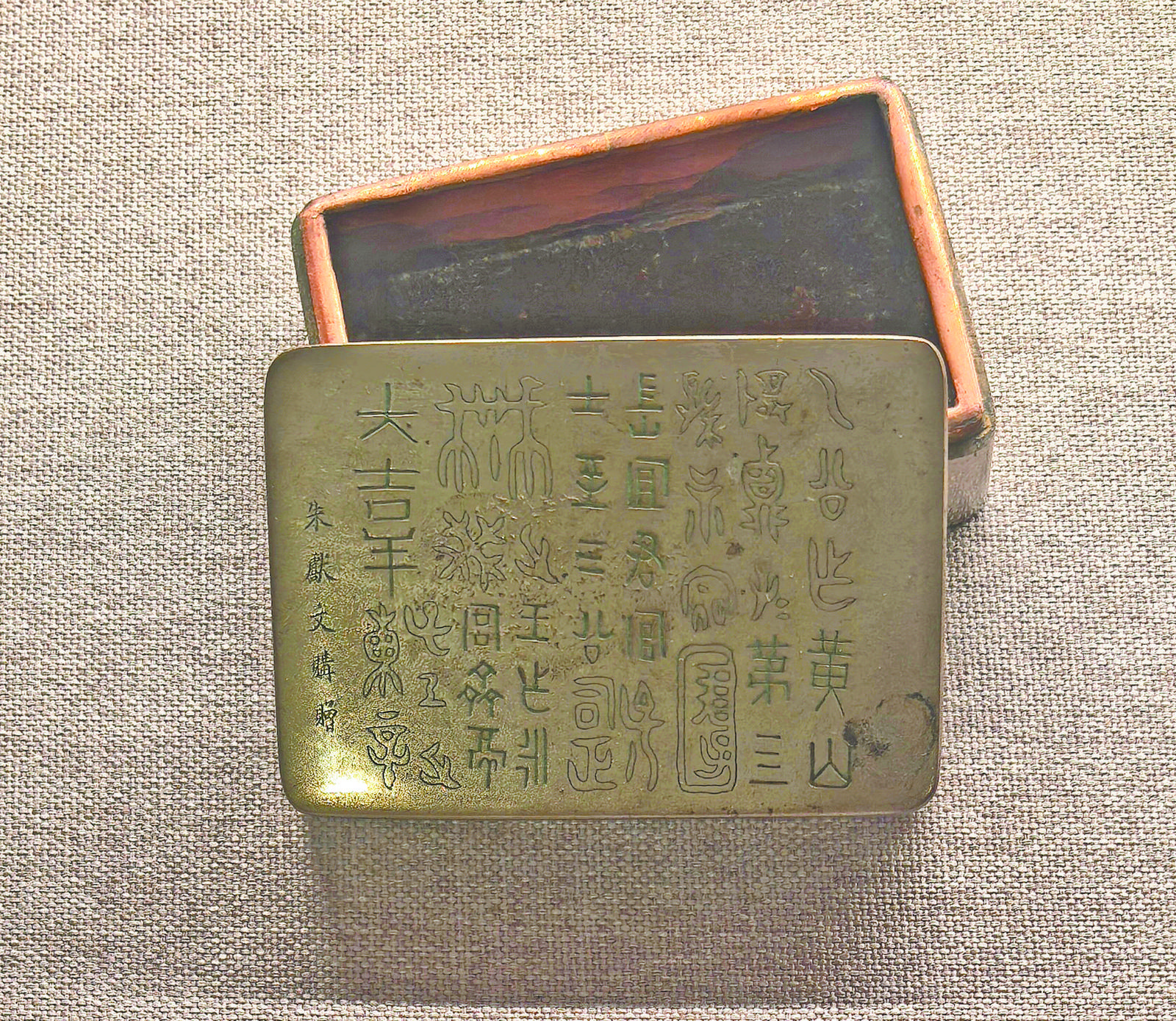

让众多参观者惊喜的是,本次展览还展出了另一件义乌市博物馆馆藏一级文物——元“龙凤七年”纪年铭铜权。

“这件文物出土于上世纪70年代,是义乌县中百公司搞建设时出土的,同时发现的还有两枚银锭。”李亮介绍,铜权属于古代度量衡器,元代铜权存世较多,但带明确年号的铜权十分少见。据史料记载,“龙凤”为红巾军的首领韩林儿称帝后的年号,这个政权存世仅十余年。“龙凤七年”就是1361年,朱元璋正效力于韩林儿。(嘉庆)《义乌县志》记载:“明太祖下婺,先令胡大海攻取兰溪,西断喉咽;己亲提师旅,间从义乌躏入其深,而城随附。”

“义乌民间还流传着不少与朱元璋有关的故事,这件铜权也许可以作为旁证,但从文物本身的功能出发,它主要还是反映了当时义乌商贸活动的发达。”李亮介绍。

“近日读明代文学家、书法家黄道周之《黄漳浦集》时,发现其撰有《王忠文公碑》一文,细读其碑文,完全可确认该‘王忠文’就是义乌之王袆!不觉为之拍案叫绝。这一发现无疑为义乌文化史增添了凝重一笔。”何晓东在《忠烈道义贯千秋——黄道周〈王忠文公碑〉考析》(2022/1期)提到的《王忠文先生祠碑卷》也出现在展厅中。此外,《读宗泽〈忠简集〉》的拓片也吸引了不少参观者的目光。据悉,乾隆第五次南巡时路过西湖,联想当年宋高宗流连于此而忘恢复大计,重书昔日所作《读宗泽〈忠简集〉》,后又刻石立碑,以为万古君人者之鉴。原碑现仍存于杭州岳庙碑林。

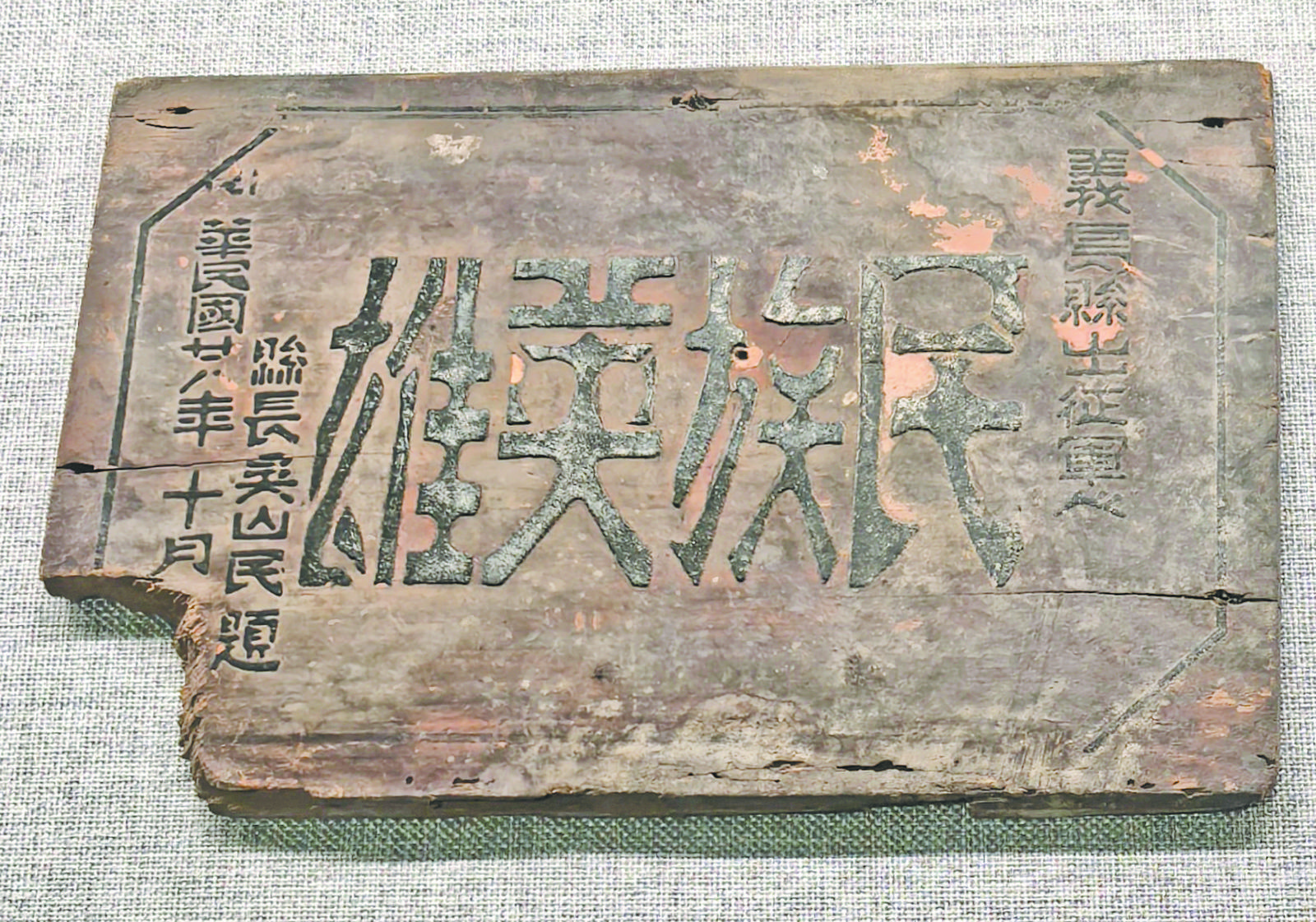

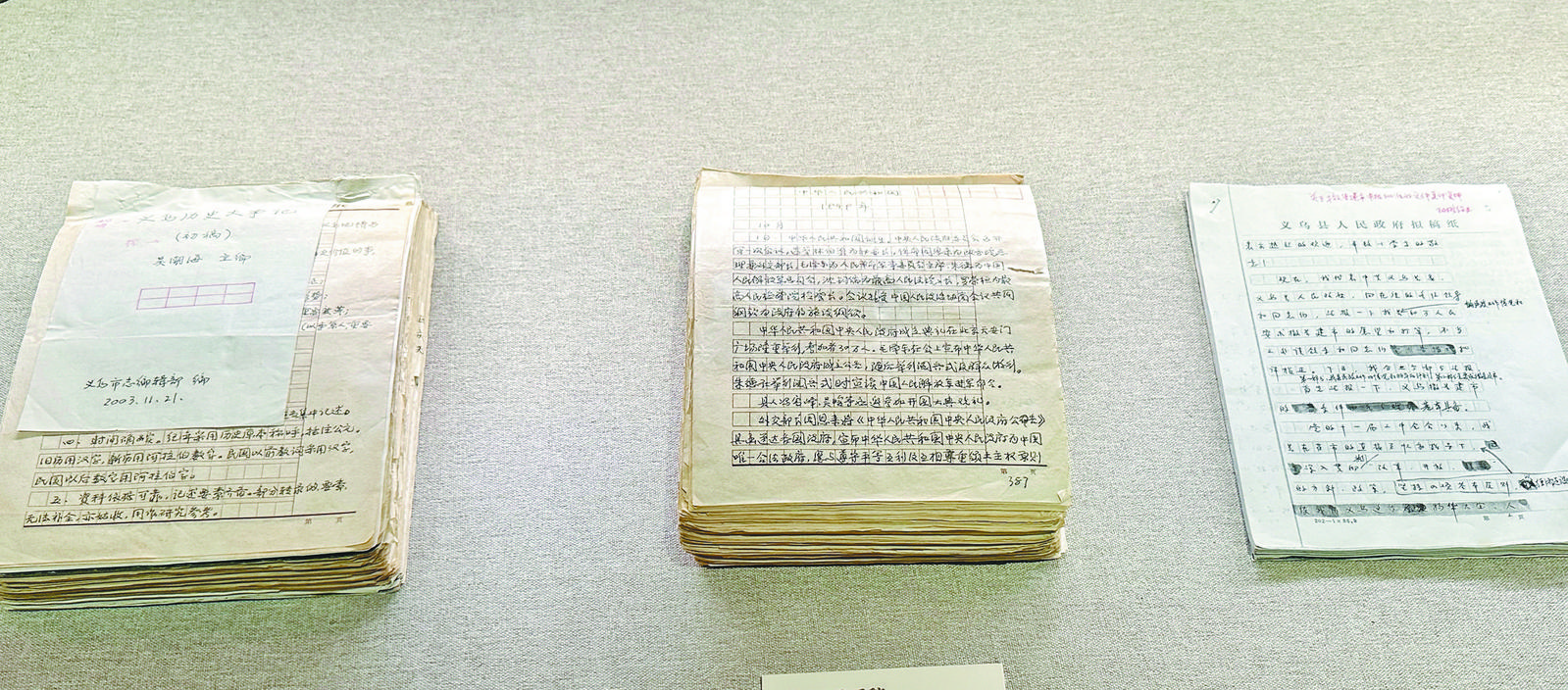

记者在现场看到,本次展览还有许多难得一见的展品,不仅有《义乌丛书》编纂手稿、志鉴编纂手稿等原件,还有桥头遗址出土的“太阳纹彩陶片”、十八世纪日本崇高堂藏版《骆宾王集》、清代才女倪仁吉《仕女图》(复制品)、朱一新书房板壁木刻拓片、龚一清墓志铭拓片、陈望道行书、抗战《义乌全图》、义乌营战士“民族英雄”牌、抗日救国歌手抄件,宋代双林寺花纹瓦当、兔毫盏,明代长城出土铁铳、城砖、石擂、雁翎刀,以及“义新欧”首发运单、铁路运输货票等众多重要文物史料。

据了解,本次展览将持续至5月6日,地点在义乌市美术馆二楼3、4号展厅。

全媒体记者 左翠玉 文/图