宋代摩崖石刻是极具特色的文化符号,也是松瀑山的一大人文景观,由此松瀑山更为世人瞩目。

作为一种石刻艺术,摩崖石刻兼具山水之美与人文底蕴,展现了文人墨客和劳动人民的精神风貌。松瀑山的宋代摩崖石刻数量较多,已发现有三处,均为阴刻楷书。其中有两处刻于乔峡入口的石崖上,另一处位于松瀑山脚下的“金布机”上。在义乌境内,这里的石刻从数量、年代、形体上来说,都极具代表性。

在松瀑山脚下的右侧溪岸,横卧有一块外形如织布机的巨石,这就是当地村民所称的“金布机”。细看该巨石,似还挂有“布匹”呢!但见两米见方的石头上,阴刻有101字,字径约12厘米见方,分七列排列,其中前四列写的是古诗。这是义乌境内发现较早且面积较大的摩崖石刻。因年代久远,石刻的字迹已经模糊,且有局部文字破损;在石头中部已有斜向开裂,底部磨损更为严重。

古人阅读的习惯是从右到左、从上至下,但“金布机”上的文字排列却反其道而行之,落款写在了作品的右侧。因此,阅读该摩崖石刻的文字应从左至右。当地学者对其字形,以及古诗的押韵、平仄、对仗等进行比对,并结合松瀑山的景致,得出了一首完整的七言律诗。为便于游客了解“金布机”上石刻的内容,此诗现已另刻在旁边的一块河卵石上。其诗云:“俗号相仍字不经,青山未遇好题评。古松合抱莫知岁,飞瀑长流无限清。云里苍龙时特见,雨余银汉景增明。何如松瀑更呼唤,从此幽峦负显名。”

此诗揭开了松瀑山的命名密码。松瀑山旧名叫“㟔”,不但称呼俗,字也相对难写,却为何沿袭了这么多年?这是因为它未曾遇到像作者一样能够品评该山名内涵的人啊!你看,这里山势回环,峰峦争雄,古松长得又高又直,宛如一把把巨伞静静地伫立于林间,它们历经了岁月的沉淀,都不知过去了多少个年头。这里的飞瀑流泉从悬崖峭壁间倾泻而下,常年在幽深峡谷中蜿蜒流淌,构成了一曲自然的乐章;这里的水质也特别清澈透亮,如同大自然的杰作,灵动而富有诗意。再仰首望天,空中的云海浩瀚无垠,起伏跌宕,仿佛深藏一条巨龙在其间游走翻滚。一场大雨过后,山间溪流竞相奔涌,飞瀑凌空,疑似银河倾泻九天,景色愈发迷人。所有这些景象,难道不是称为“松瀑山”更为妥帖?这幽静的山峦,也正可借此扬名于后世。

“金布机”的美丽传说

山有脉,水有源,文明的发源和水密切相关。

松瀑山地理环境得天独厚,人文景观丰富。在这里,游客们不仅可以尽情享受大自然的馈赠,感受人与自然和谐共生的美好,还可以体验到探索与发现的无穷乐趣。

关于“金布机”,在民间有一个美丽传说:因为此处的刻字难以辨识,如果谁能全部识别,就能找到古人藏有金银财宝的地方,从而获得巨大财富。如今,“金布机”上的文字内容早已被人识别,但千百年来,“金布机”的财富“密码”依然没有破解。

在“金布机”的落款文字中,说到了松瀑山的旧名:“南山旧名曰‘㟔’,考诸篇韵并无此字。今改曰松瀑山,因成口号。”文中提到的“㟔”字,同“㟏”,是大谷口的意思。由于“㟔”字比较难以识别,且不常见,故从普及文字的角度考虑,此文的作者建议将原山名改为“松瀑山”,或许更能体现这里的自然景观特色。“因成口号”中的“口号”,表示随口吟成,和“口占”相似。也就是说,刻在“金布机”上的诗,为作者随口吟成。

在该落款文字中,留有撰写此摩崖石刻的具体时间和作者姓名:“时嘉定丁丑十有一月戊戌。里人朱公望应之撰并书。”“嘉定”是南宋皇帝宋宁宗的年号,蕴含着宋宁宗希望国家能够再度强盛、取得胜利的愿景。嘉定这个年号的使用时间是从公元1208年至1224年,共计17年,嘉定丁丑即为公元1217年。

也就是说,松瀑山的摩崖石刻迄今已有800多年历史。在800多年前,松瀑山便成了古代文人的书法“秀场”,而亮相该“秀场”的人物,便是上述摩崖石刻的撰稿者朱应之。1987年,松瀑山摩崖石刻被列入义乌市级文保单位。

松瀑山水引诗意栖居

朱应之是谁?他是赤岸镇乔溪村朱氏始迁之祖朱应象的兄长。朱应象则是南宋景定三年(1262年)进士。

乔溪村地处松瀑山脚下,朱应象缘何要在松瀑山下安居?据《乔溪朱氏宗谱》记载,朱应象自赤岸迁至松瀑山谷口,只因慕此处风景俏丽。有关朱应象的资料在古县志中记载很少,如在《康熙义乌县志》中,只写有“朱应象,景定三年壬戌进士。上舍”等十余字。

南宋祥兴年间春月,朱应象写有《应象府君迁居乔溪记》,详细记载了这次乔迁的起因:“因以宦游半世,至今秩满而返蒲墟已矣。年已迈矣,功名心了,志切修真,蹇世尘之冗杂,寻幽谷以逍遥……”

“祥兴”是南宋最后一个年号。祥兴二年(1279年),南宋覆灭,元朝统一了中国。正值朝代更迭之际,古人面对战乱,小乱入城、大乱避乡、浩劫入野。因此,在动荡的年代,山林就成了天然的避难场所。朱应象也是在这一时期迁至松瀑山脚下的乔溪村。

对此次的迁居经过,朱应象在《应象府君迁居乔溪记》中写道:“乃一日复往东游,远望一方峦头攒聚,水势迥环,地幽坞僻,人迹稀疏。询土人曰:‘彼何地也?’土人曰:‘彼名乔岳。’予乃抚杖而趋。”

经朱应象实地察看后,他在文中记录了这样的场景:“一入其谷,别有一天:山之曲,一匝绸缪;源之深,四时流注;茂林修竹,郁郁葱葱。磐谷桃源殆无踰此,爰卜其址,旷平方正,鹰峰高耸雄镇而作主山,瀑布长流宛转而为带水,流连欣赏,喜不胜言。”

你看,这里不但有山有水,而且有茂林修竹,飞瀑长流绵延,有“鹰峰”雄镇一方。既然这里有如此优美的风景,那就留下来吧。待朱应象“及暮归家,与家人备述岳中之美,并言欲建庐之意。吾二子黼与黻皆欣然,欲从而居焉。”“于是广买基址,草莽开辟,鸠工庀材,转结庐舍,因改乔岳为乔溪焉。”

朱应象在该文末还不忘感叹一句:“乔山围抱兮露一席天,乔水潺湲兮飞百尺泉;日映岩壁兮景为图画,风摇杂树兮声作管弦。”此真乃人间福地也!

朱应象的《应象府君迁居乔溪记》一文写于南宋祥兴年间(1278年—1279年),待他迁于乔溪村时“年已迈矣”,而“金布机”上的摩崖石刻则作于嘉定丁丑(1217年),前后相差了约一个甲子。也就是说,先于朱应象,其兄朱应之早在年轻时就游览了松瀑山。“金布机”上的诗文和书法皆为朱应之年轻时的作品。

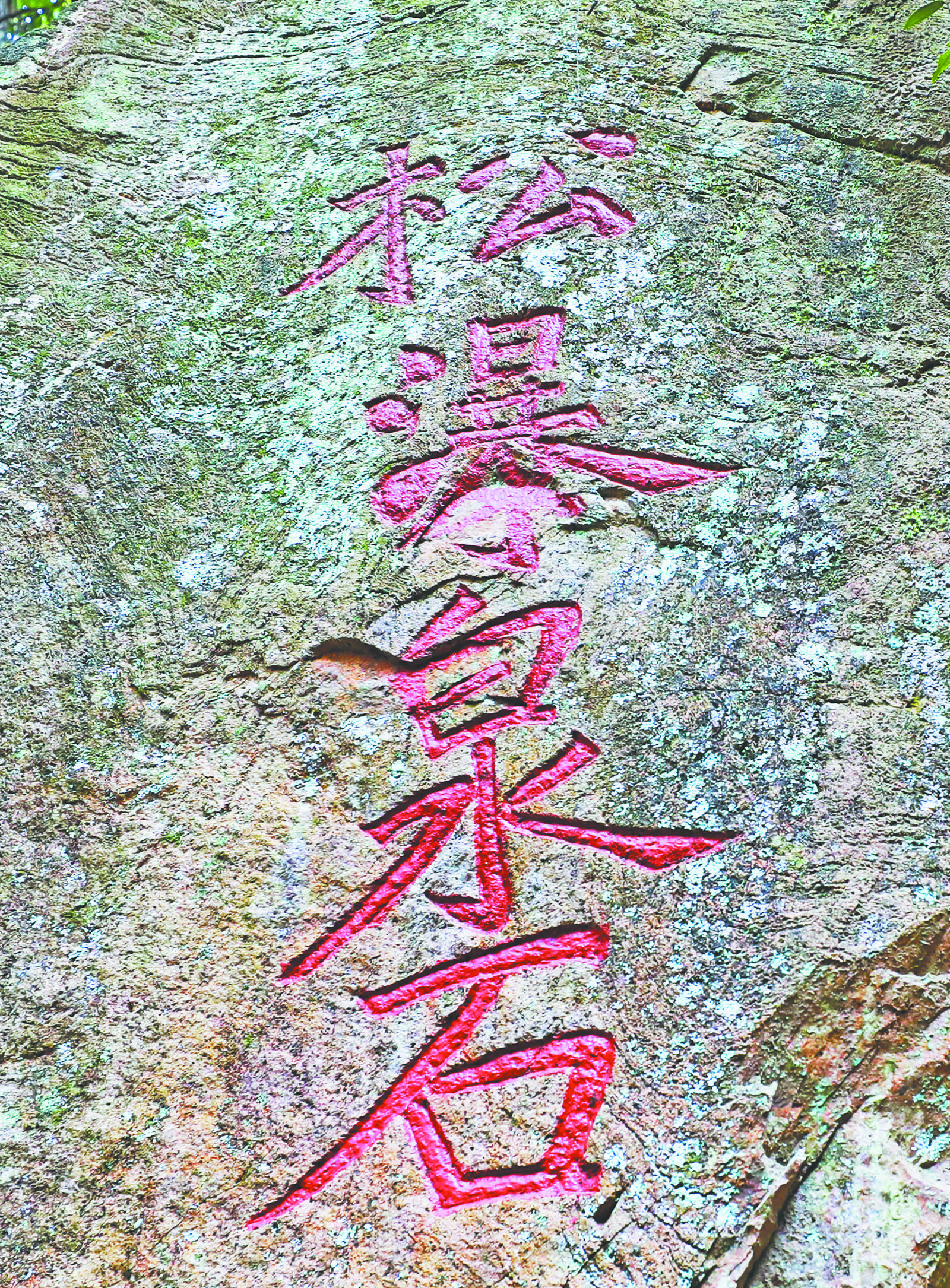

“松瀑泉石”的石刻之美

“金布机”上的石刻,是松瀑山迄今所发现的摩崖石刻之一。走向乔峡的谷口,沿着青石板小路一路向上,心情随着潺潺流水也瞬间变得愉悦起来。轻吟的水声轻轻拂过耳畔,如同温柔细语,便觉一身的惬意与舒适。不过在此地,须时刻留心脚下,走着走着,说不定就踩上了石刻的残片。

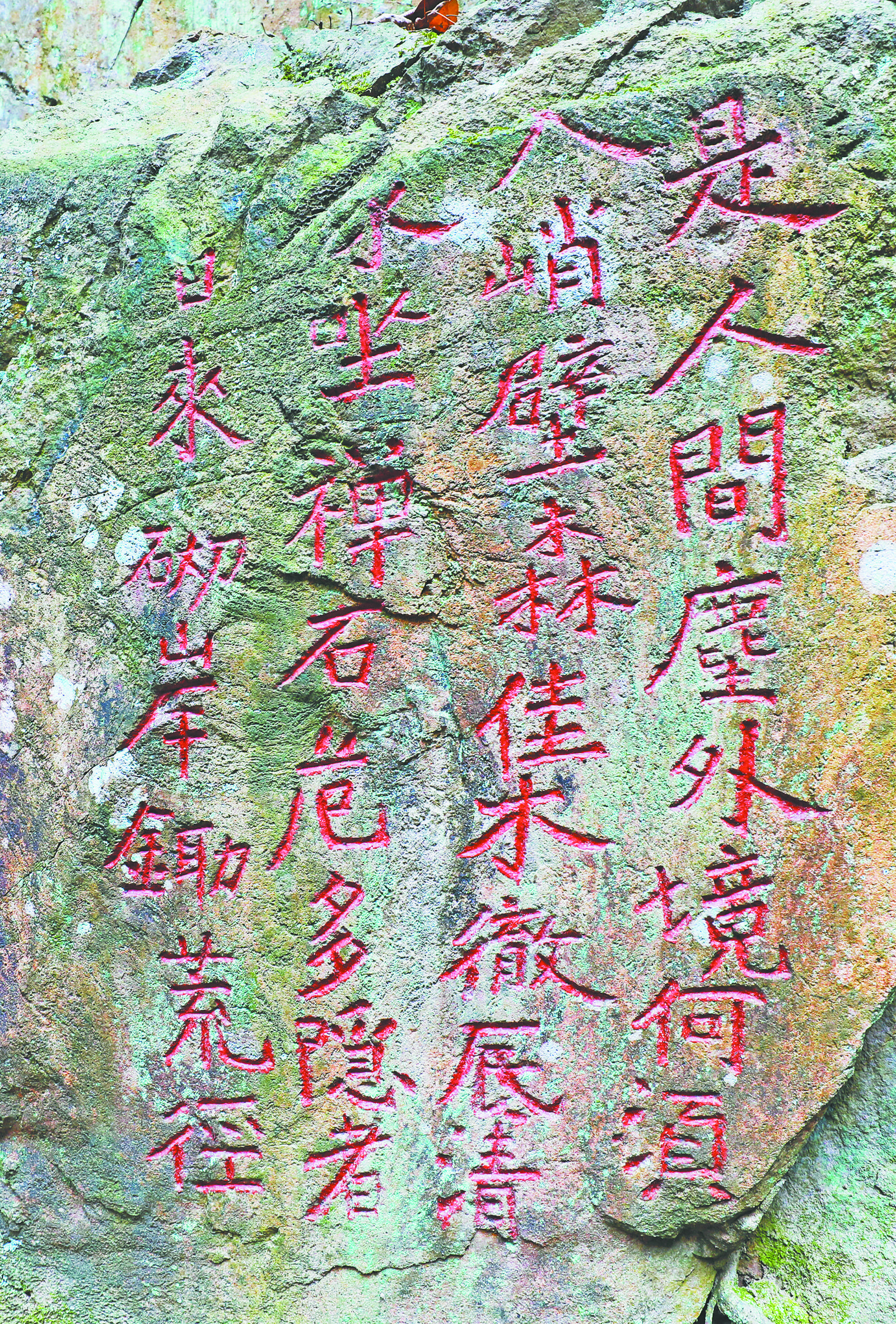

在离谷口数十米远处,就有了重大发现:几块刻有文字的石刻残石,静静地卧于小路边、山涧中;再往左手边的石壁上观看,就有大片的石刻文字映入眼帘。其文字用笔刚毅遒劲,字体结构严谨,颇有几分“柳体”的味道。在这片石刻的左边,另题有“松瀑泉石”四字,每个字宽约20厘米、长30厘米。

以山崖作纸,凿出文字,使那些原本藏于茂密山林中不起眼的石壁有了灵性,这就是摩崖石刻的魅力。雕石刻,书丹是基础,即书家先用朱笔把所要刻的文字写在石头上,然后再请刻工沿着笔迹进行精细雕刻。这个过程不仅需要精湛的雕刻技艺,所书写的内容也要与环境融合,由此摩崖石刻才更显生命力。

此处的石刻,因其文字曾用红色的油漆进行描绘,故字迹清晰可见。经当地文史研究者与“金布机”上的字体进行比对,发现这些石刻出自同一人之手,即皆为朱应之所撰写。可惜的是,此处崖体有多处破损,起先在路边和山涧中看到的那几块石刻残片,当是其中的一部分。

古人的阅读习惯一般是从右到左,但联想到“金布机”上的石刻内容,其阅读顺序则是从左到右。此处石刻文字共有四列,每个字的长与宽分别约有10厘米,从左到右,只见每一列上分别写道:“来砌岸锄荒径/坐禅石危多隐者/峭壁森佳木彻底清/是人间尘外境何须”。

显然,这些文字读起来相当拗口,要读懂它更是不易,加上至今尚未发现有关松瀑山摩崖石刻内容的资料,故要破解这些石刻文字的真正内涵还有难度。

松瀑山的岩石多为流纹岩,其抗压强度的波动范围较大。而在该石刻周边的石壁上,就出现了多处破损,每一行都有文字掉落。

散落在路边和山涧中的三块摩崖石刻残件,当是其中一部分。这三块文字的内容(按从左到右阅读)分别是:“崖高/始”“开/鱼/潭绝/远地羡/赤”“岁在强圉/律中黄钟/飰眠者”。

由古代纪年法推知,其中写有“岁在强圉、律中黄钟、飰眠者”的残片,即是该石刻的落款。

根据岁阳纪年法,太岁在丁曰“强圉”;根据太岁纪年法,太岁在丑曰“赤奋若”。“丁丑”这一干支组合即可写成“强圉赤奋若”。这种岁阳纪年与太岁纪年相结合的方法,可用来表示年、月、日的次序。

干支纪年法(也称“干支纪元法”)是指十天干和十二地支中的两字相配,用以纪年的一种方法。“岁在强圉赤奋若”,在干支纪年中指的就是“丁丑年”。这种纪年法也常见于古籍书画作品中。

因此,就“开/鱼/潭绝/远地羡/赤”的残片而言,“赤”字之下,当有“奋若”两字,只可惜破损了;在“赤”字之上,当为“强圉”两字。从中也可判定,“岁在强圉/律中黄钟/飰眠者”与“开/鱼/潭绝/远地羡/赤”两残片是上下相接的。

与之相对应,“律中黄钟”使用的是“律吕纪月法”。所谓“律中”,就是音律的对应,我国古代的音韵十二律分别对应着十二个月。古人认为,“黄钟”是律吕的根本,象征着阳气的起始,是十二律中的第一律。

值得注意的是,在古代历法中,最基本的月份是含有冬至的月份,而不是正月。依照《礼记·月令》所记载的十二月与十二律的对应关系:“仲冬之月,律中黄钟”,即黄钟所对应的应是仲冬月。仲冬月,指的是冬季第二个月,又被称为“子月”,即农历十一月,此月包含有大雪、冬至两个节气。

因此,该摩崖石刻的落款“岁在强圉赤奋若”,指的是“丁丑年”;“律中黄钟”,指的是“十一月”。“岁在强圉赤奋若律中黄钟”,指的便是“丁丑年十一月”。

那“丁丑年”具体指的又是哪一年?通过比对此处与“金布机”上石刻的字迹,当同为朱应之所撰写。“金布机”上石刻的落款为“时嘉定丁丑十有一月戊戌”,由此可以确定:“岁在强圉赤奋若律中黄钟”,指的便是嘉定丁丑年(1217年)十一月。“金布机”与此处的摩崖石刻,竟然是同年同月所撰写。

那“飰眠者”又是谁?飰通“饭”,“饭眠者”,是饿了就吃、困了就睡的意思。这显然是撰写者朱应之的自谦语,展现了作者随遇而安、顺其自然、乐观旷达的人生态度。

品读石刻的历史魅力

现在回过头,再来理解“松瀑泉石”旁边石刻的内涵。散落的三块石刻残片,分别拼接在何处呢?其中,写有“岁在强圉/律中黄钟/飰眠者”的残片,因为是落款,根据此文从左到右的阅读顺序,显然要放在最右边。

写有“开/鱼/潭绝/远地羡/赤”的残片,因最右边有一个“赤”字,故要接到写有“岁在强圉/律中黄钟/飰眠者”残片的下面,且要让“岁在强圉”与“赤”字相接。

写有“崖高/始”的残片,要与“开/鱼/潭绝/远地羡/赤”残片上下衔接,因在“始”字下还留有“开”字的一只角。“始”字下面自然要接“开”字。

将这三块残片与原文拼在一起,从左到右竖读,每一列的文字就变为:“崖高……来砌岸锄荒径/始开……坐禅石危多隐者/……鱼……峭壁森佳木彻底清/潭绝……是人间尘外境何须/远地羡……”。

结合古诗的押韵、平仄和对仗等,此诗的结构顺序应为:“崖高口口口口来,砌岸锄荒径始开。口口口口坐禅石,危多隐者口鱼口。口口峭壁森佳木,彻底清潭绝口口。口是人间尘外境,何须远地羡口口。”落款为:“岁在强圉赤(奋若)律中黄钟,飰眠者……”

松瀑山摩崖石刻被发现后,引起了业内人士的极大兴趣。为了破解其文字内涵,可谓是仁者见仁、智者见智。

当地文史研究者毛小康先生根据诗中现存的文字,以及显示不全的文字,补齐了一首完整的诗。其诗云:“崖高壑陡未尝来,砌岸锄荒径始开。平许诗家坐禅石,危多隐者钓鱼茴。摩天峭壁森佳木,彻底清潭绝九荄。本是人间尘外境,何须远地羡蓬莱。”其落款为:“岁在强圉赤奋若律中黄钟,飰眠者朱应之撰并书。”

补上的文字妥当与否自有公论,却起到了抛砖引玉之效。

全媒体记者 龚献明 文/图