在华夏医学的漫长历史中,陈无咎是一位不可忽略的传奇人物。他以卓越的医术、深邃的医理、无畏的革命精神和对中医传承的赤诚之心,留下了不可磨灭的印记。他的一生,横跨医学、教育、文化等诸多领域,波澜壮阔,精彩纷呈,宛如一部厚重而激昂的史诗,承载着时代的沧桑巨变,也书写着个人的壮志豪情。

义乌山水孕才俊

陈无咎,原名瑞梯,字揽登,庠名绿绣,字兰澄,号汪如,辛亥革命后更名白,字无咎,号风雏。1884年7月8日诞生于义乌黄山村。这里山水灵秀,黄山溪潺潺流淌,孕育了无数英才豪杰,陈无咎便是其中之一。

陈家祖上因忠义之举获得表彰,家族日益昌盛。然而当时的义乌被病疫所笼罩,百姓饱受病痛折磨。陈家遂立下家规:凡走科举之路的子孙后代,务必研习医学,以救苍生。陈无咎祖父陈大章,身为县学学生,精通岐黄之术,在当地治病救人,声名远播。父亲陈汝森是秀才,曾组织民众抗击“洪杨之乱”。陈汝森虽为家庭营造了浓厚的书香氛围,却因种种缘故,无奈中断功名追逐之路。

陈无咎自幼聪慧,3岁识字读句,7岁踏入私塾,沉浸于诸子百家的浩瀚经典,为日后奠定了深厚的文化底蕴。然而,命运对他并不眷顾,幼年丧父,身体孱弱且疾病缠身,母亲心疼不已,决定让他继承祖业研习医学,期望他能自救救人。从此,陈无咎踏上了艰辛而不凡的医途。

问道医典采众长

1903年,20岁的陈无咎遵从母亲的安排,正式学医。他一头扎进张仲景的《伤寒论》《金匮要略》以及刘完素的《三书》《六书》等医著中,逐字逐句研读,汲取前人的智慧结晶。

1909年,陈无咎考入浙江两级师范学堂研读法科,课余时间还投身于博物、解剖、生理、心理、理化等学科。现代学科知识与传统中医理论相互交融,为他日后中西汇通的医学理念奠定了坚实的基础。

毕业后,陈无咎师从东阳周外翰、义乌龚茂才、永嘉徐侍御等多位名医大家。在恩师们的悉心指导下,他的医术日益精湛。陈无咎不拘泥于古方,秉持“按脉探理,因时辨方”的原则,在诊断时仔细观察患者的脉象、气色,深入探究病因病机,再结合天时气候、地域环境等因素,精准开方用药,开启属于自己的医学创新之路。

医者仁心担大义

陈无咎生活在一个风云激荡、山河破碎的时代,他怀揣着民主共和理想,毅然追随孙中山先生投身辛亥革命,为推翻封建帝制、建立民主共和国挥洒热血。

1913年,“二次革命”爆发,陈无咎毫不犹豫地参与其中,但不幸的是,革命最终失败,他被迫隐居上海,暂避风头。在上海隐居期间,次子因病夭折,丧子之痛如同一把利刃,深深刺痛了他的心,但也让他更加坚定了用医术济世救人的决心。

1915年,陈无咎前往杭州行医,声名渐起。同年冬天,应友人之邀奔赴上海,面对各种疑难杂症,他都能精准诊断,药到病除,医名迅速传遍东南沿海地区,成为当地百姓心中的杏林圣手。

后袁世凯复辟称帝,陈无咎义愤填膺,毅然弃医从戎,投身轰轰烈烈的护法运动。他辗转各地,为孙中山先生领导的护法运动出谋划策。在此期间,他多次为孙中山先生号脉诊病,使其身体状况逐渐好转,深得中山先生的器重与信任。

1919年,陈无咎奉中山先生之命奔赴广东。在护法运动前线,他以深厚中医理论造诣,引证《黄帝内经》《灵枢・五味论》,驳斥日本医生高野太吉的荒谬言论。孙中山先生对他的见解大为赞赏,亲笔题“磨夷研室”匾额相赠。

创论立说育桃李

护法运动结束后,陈无咎亲眼看见军阀混战、民不聊生的惨状,心中满是悲愤与无奈。面对如此乱世,他毅然决然辞去官职,于1921年回到上海,从此专注于医学研究与教育事业,在沪杭两地穿梭,一边行医救人,一边潜心著书立说,培养中医人才,开启中医传承耕耘之旅。

陈无咎对传统中医经典《黄帝内经》研究精深,深知其存在后人篡入、错误脱漏之处,必须加以辨证。于是,他耗费大量心血著述《内经辨惑提纲》,分上经、下经、附经三编详细剖析甄别,为中医经典的传承与发扬开辟了新路径。

临床实践中,陈无咎的医术更是令人赞叹不已。面对疑难杂症,他都能凭借敏锐的洞察力和丰富的经验,提出独到见解,并开出妙法良方。曾有一位被大热之症困扰许久的患者,其他医者都嘱其进清凉之剂,然病情迁延不愈。陈无咎以大热之清花桂一味为引火归原之计,精准用药,数剂之后患者便痊愈如初。还有一位妇人,久患血崩之症,面色苍白如纸,气息奄奄,生命垂危。诸多医生面对此症均束手无策。陈无咎为其仔细诊脉观色,详细询问病史,开出了包含阿胶、艾叶炭等药物的方子。患者依照此方服药,不出半月,血崩之势便逐渐止住,面色也慢慢恢复了红润。

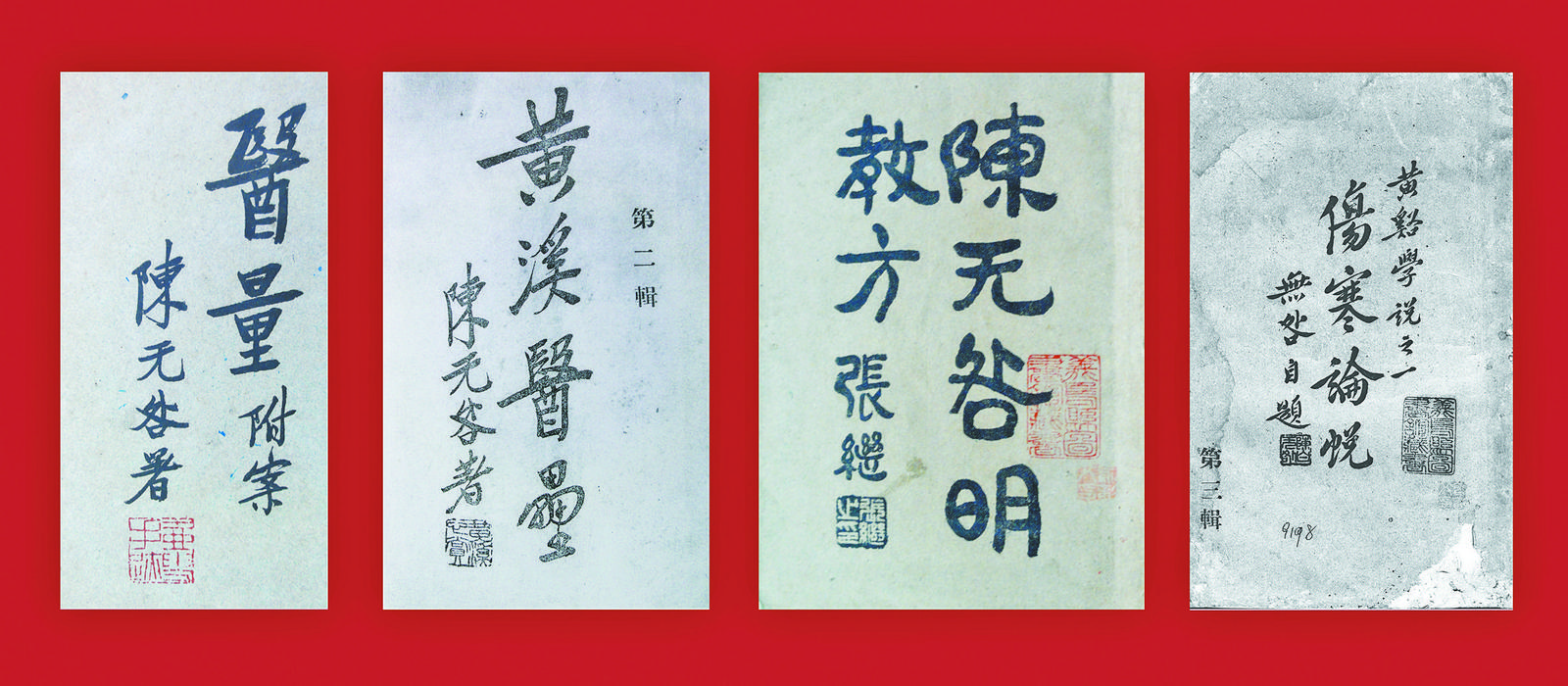

1923年,陈无咎在上海创办“丹溪学社”并亲自担任总教一职。他以弘扬丹溪医学为己任,将自己多年所学、所悟、所实践的医学知识毫无保留地传授给弟子。同年,他的著作《医量》问世,书中详细记录了他从病症辨析到用药心得的点点滴滴,字里行间都凝聚着他的心血与智慧。此后,他笔耕不辍,陆续出版了《中国医学通论》《医轨》《脏腑通诠》等众多医著,涵盖中医理论、临床实践、方剂用药等各个方面,为后世中医研究者提供了丰富而珍贵的资料。

1925年,陈无咎凭借着对中医教育事业的满腔热忱,创办了中国早期的中医学校“汉医学院”,并出任“丹溪医科学社二十代总教”。教学过程中,他因材施教,注重理论与实践相结合,不仅传授医学知识,更培养学生的医德医风。他常教导学生,医者仁心,必须心怀苍生,以救死扶伤为己任,在他言传身教下,培养出许多优秀中医人才。

力挽狂澜护瑰宝

20世纪20年代末,中医遭遇了前所未有的危机。西方医学大量涌入,其先进设备、科学实验方法和新颖理论体系,迅速吸引众多国人的目光。在这股浪潮之下,部分人盲目崇洋,将中医视为落后、不科学的代表,对其嗤之以鼻。加之国内政治局势动荡不安,政府对中医缺乏应有的重视,使得中医在教育、科研、临床方面发展举步维艰。众多珍贵的中医古籍秘方面临失传,中医人才培养也出现了断层。

1929年,国民政府教育部发布取缔中医学校命令。在此危急时刻,陈无咎挺身而出。他内心深处无比清楚,中医承载着中华民族数千年的智慧与文化,是先辈们留下的无价之宝,绝不能坐以待毙。他联合中医药界同仁,四处奔走疾呼,撰写文章阐述中医的博大精深以及对中华民族的重要意义。他奔走于街头巷尾,组织请愿活动,向政府当局阐明捍卫祖国医学的坚定主张。

在这场艰苦卓绝的抗争中,陈无咎充分发挥自己的影响力,联络各界爱国人士,争取社会舆论支持。他的呼声得到了众多有识之士的积极响应,沈钧儒、邵力子、于右任等名流纷纷声援,共同向政府施压。在各界人士的共同努力下,政府当局有所收敛,取缔中医学校的命令未能全面实施。

陈无咎深知,这场抗争只是暂时的胜利,中医发展之路依然布满荆棘,充满崎岖。此后,他更加努力地投身中医事业,一方面继续钻研医术、著书立说,提升中医学术水平;另一方面积极推动中医教育改革,培养更多高素质的中医人才,为中医长远发展筑牢根基。

中西融汇成一家

陈无咎学贯中西,在中医领域独树一帜。他坚信中医与西医各有所长,二者应相互借鉴、优势互补。他早年研习传统中医经典,对《黄帝内经》《伤寒论》等经典著作烂熟于心,继承了中医辨证论治、整体观念两大核心思想。同时,他又以开放的心态积极吸收西方医学知识,大胆地将解剖、生理、病理等现代医学理论融入中医临床实践当中。

陈无咎认为,中医的阴阳五行学说并非玄虚之论,而是蕴含着深刻的哲学思想与医学智慧,是对人体生命现象、疾病发生发展规律的高度概括。他运用阴阳五行理论解释人体的生理病理变化,指导疾病诊断与治疗,如以五行相生相克原理阐述五脏之间的相互关系,分析疾病的传变规律,为中医临床提供了独特的思维模式。

诊断疾病过程中,陈无咎既重视中医传统的望闻问切诊断方法,从患者的神色、声音、气味、脉象等细微之处洞察病情,又合理参考西医的先进检查手段,全方位、多角度地综合判断病情。用药方面,他严格遵循中医的君臣佐使配伍原则,确保方剂的严谨性与科学性。同时,他还紧密结合现代药理研究成果,精心挑选药物,力求最大限度地提高治疗效果。

其著作《中国医学通论》贯通中西医学说,为中医理论体系现代化构建提供了新思路。《伤寒论蜕》则是融合古今伤寒学研究成果、结合临床实践经验的倾心之作,书中既有对传统伤寒理论的深入剖析,又引入西医观点,探讨伤寒病的病因、病机与治疗方法,见解独到,在医学史上留下了浓墨重彩的一笔,成为一部具有划时代意义的里程碑之作。

余晖熠熠映杏林

晚年的陈无咎依然坚守在中医临床一线,为患者排忧解难,为中医传承不遗余力。他兼任《神州医药总会》月刊主笔、中华博医学会编审主裁、中央国医馆学术委员等职,通过平台分享自己的学术见解,传播中医知识,推动中医界的学术交流与合作。值得一提的是,他主持了中医学的名词统一整理工作,为中医术语规范化、标准化付出艰辛努力,使中医知识的传承与传播更加顺畅。

1947年,陈无咎受聘担任上海市文献委员会委员,他以丰富的学识与深厚的文化底蕴,为上海文化事业发展出谋划策、贡献力量。即便在生命的最后时光,他依然心系中医,常常与弟子们围坐在一起,深入探讨医理,认真整理医案,期望能为后人留下更多宝贵财富。

1948年初,陈无咎因病在上海与世长辞,享年65岁。义乌人民未曾忘却这位时代骄子,在赤岸镇朱丹溪故里建立“朱丹溪陵园”,增辟陈无咎“纪念堂”,供后人缅怀追思。

精神永传启后人

陈无咎的学术成就斐然,对中医发展产生了深远的影响。他对《黄帝内经》的研究达到了登峰造极的地步,其精心撰写的《内经辨惑提纲》,精准地剖析经典中的重重疑惑,提出诸多令人耳目一新的独到见解。在尊崇内经理论的基础上,他创新性地发展了“揆度”学说,并且创立了治疗伤寒六经病的“疏”“整”二法,在后世中医治疗伤寒病的过程中被广泛应用,成为中医临床实践的重要指导原则。

中西医汇通方面,他大力倡导“衷中参西”理念,主张在坚守中医传统的基础上,合理借鉴西医的先进知识与技术。他创立药物处方配伍的“主、从、导、引、加”之说,推动了中医学的现代化进程。其著作涵盖中医各领域,为后世医者提供宝贵参考。他临床经验丰富,擅长治疗各科疑难杂症。内科注重脾胃后天之本,妇科善治经、带、胎、产及杂病,外科亦有妙法。其脉诊功夫一绝,辨证论治,救人无数。

陈无咎不仅医术精湛,还具有深厚的国学功底,工诗词、擅书法,学识渊博。

为了传承和发展中医事业,陈无咎创办了丹溪学社与汉医学院。在这两所学校里,他亲自担任教学工作,将自己毕生所学毫无保留地传授给学生。在他的悉心教导下,大批优秀的中医人才脱颖而出。

陈无咎的一生,奏响了中医传承发展的强音,他的医学成就令人敬仰。其以笔为剑、以医为刃,与时代逆流抗争的精神品质更是为后世指明了方向。

注:本文参考文献《义乌近代医书集成》《陈无咎简谱》。 潘爱娟