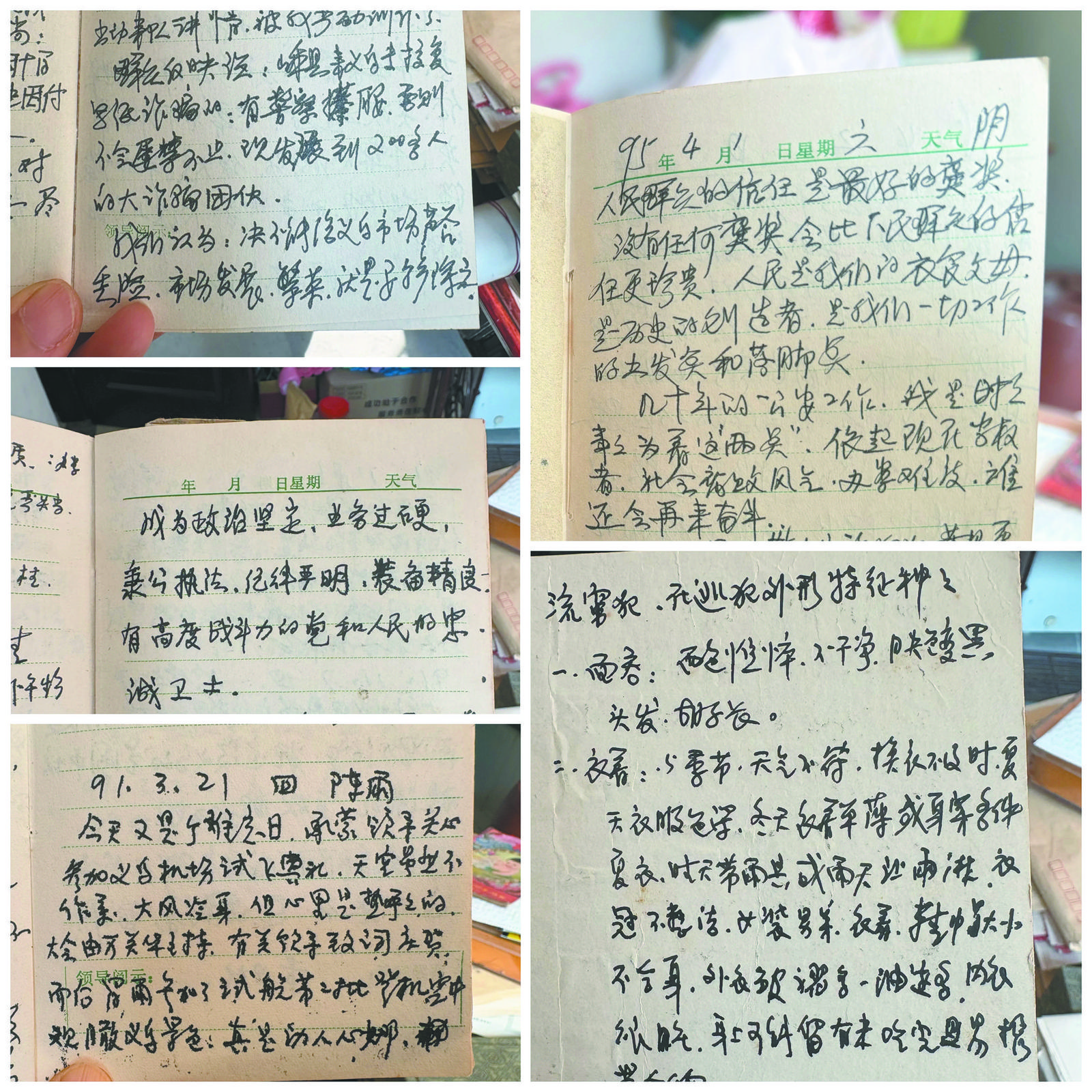

图①黄昌桂的警察日记。

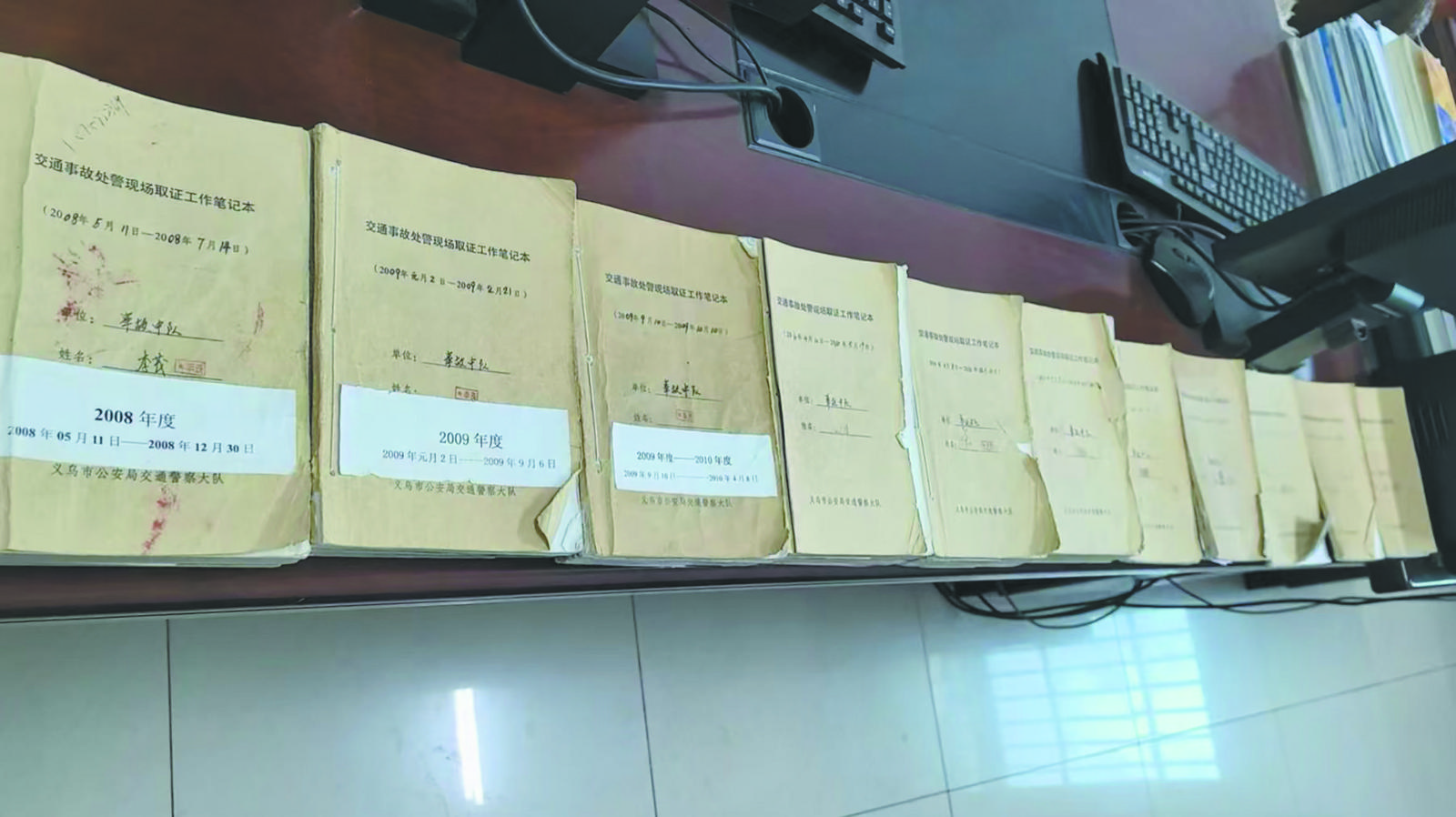

图②越来越薄的工作日记。

图③王琴良走访辖区农户。

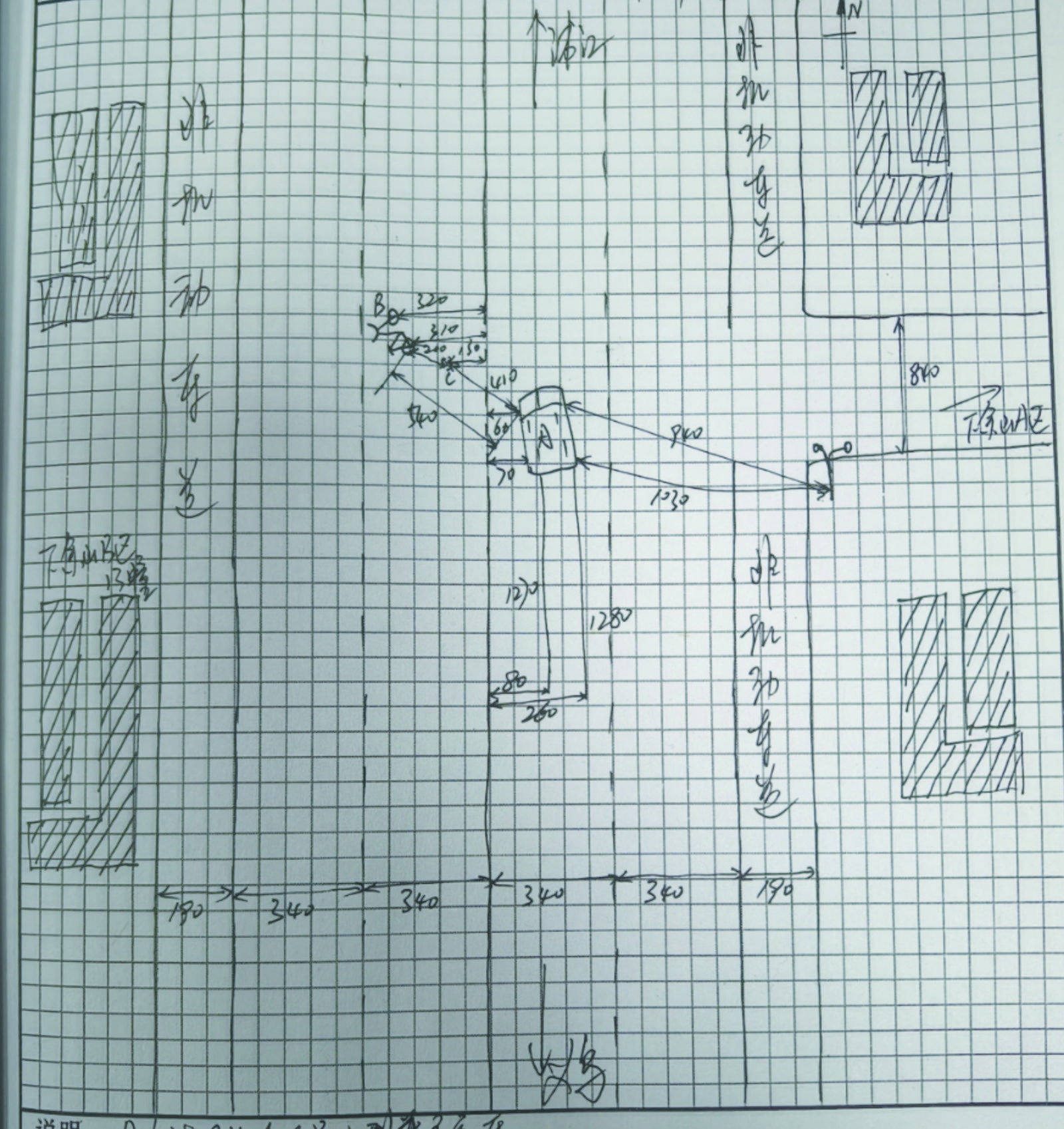

图④李茂手绘的交通事故现场图。

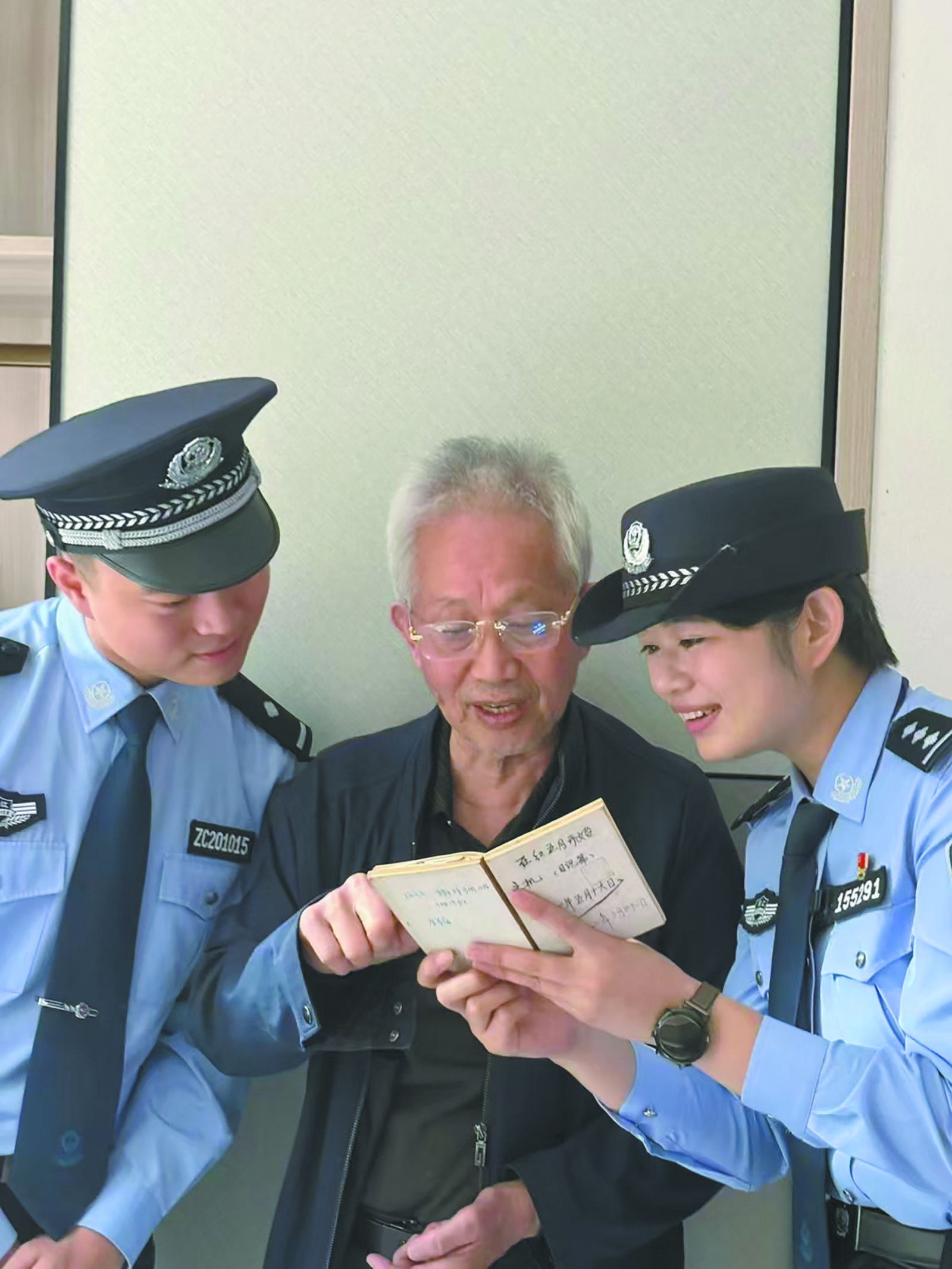

图⑤黄昌桂与年轻警察交流办案经验。

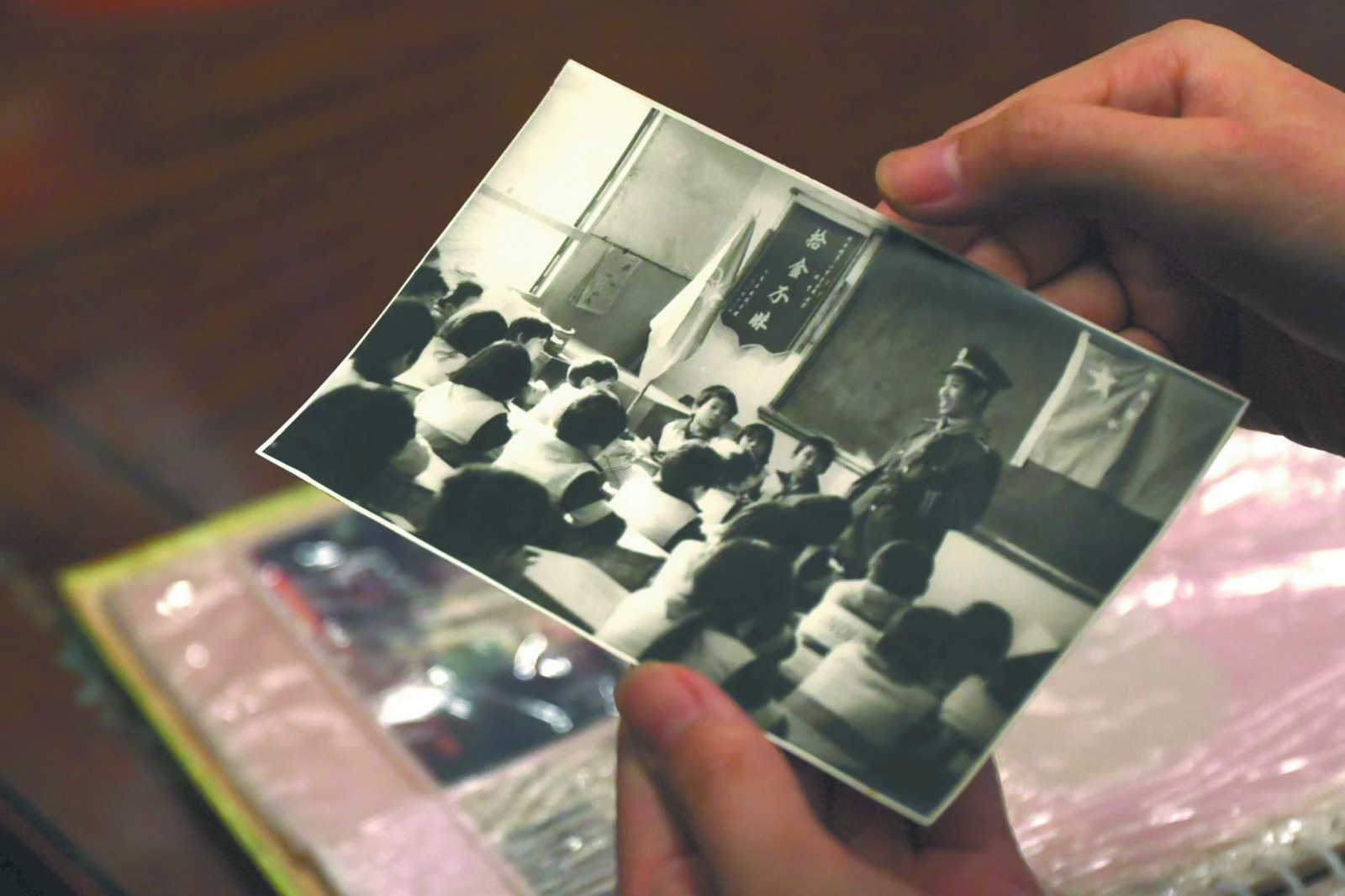

图⑥黄昌桂的工作旧照。

这座城市的各个角落里,有这样一群人,他们用脚步丈量平安,用担当守护万家灯火,用实际行动诠释“人民公安为人民”的庄严承诺。他们,就是人民警察。

翻开他们的日记,字里行间展现出人民警察日复一日的坚守。每一篇警察日记,都是他们的亲身经历,却又都是别人的故事。这些平凡日子里的点点滴滴,汇聚成了守护社会安宁的强大力量,让义乌这座城市更加安全、和谐、美好。

今天,是中国人民警察节。在这个特殊的节日里,记者透过这些不同类型的警察日记,走进他们看似平凡却又充满力量的人生。

60本手写的警察日记 “义乌神探”的制胜法宝

“今天运气好,真是‘踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫’,凌晨骑三轮车往上溪方向流窜的扒嫌,上午十时路过人民医院时扒窃被当场抓获,系贵州贵阳人,破了六十元一案。”

“在八号凌晨公交车上发现的三名流窜割包扒窃嫌犯,中午又在队部门口发现,比较匆忙往后河街奔去后又转回,派人跟踪上,最后抓获破了七十元一案。”

这是义乌公安退休老民警黄昌桂在1991年10月11日写下的警察日记。两次被评为全国优秀人民警察、被国务院授予“全国先进工作者”荣誉的他早已年过古稀,回忆起当年的事仍历历在目。

那年,黄昌桂43岁。“那天真的很幸运,一天内就破获了两起扒窃案,抓获4名扒窃嫌疑人。”黄昌桂一边说,一边指着日记下面的文字表示。这则日记下面,记录的是他的反扒技巧:“时记住,观神色,看举止,析疑点,动手抓”。

黄昌桂告诉记者,以前跟现在不一样,没有监控设备,办案全靠民警日积月累的丰富经验。他们在路上巡逻要实时观察周边人员,对可疑人员作出判断后才能进行抓捕。走路时脚步频率过快、贼眉鼠眼盯着别人的人,可疑;到了菜市场不挑菜、来回溜达的人,也可疑……而这些经验,很多都是靠他的警察日记记录下来,再反复研究学习后得出来的。

“参加工作以来,我就一直保持写日记的习惯,本子也不大,半个巴掌大小,方便携带。当时,我也是边干边学,一边在本子上记下案情,一边总结警情规律。”黄昌桂说,白天他跑现场勘查、巡逻反扒,夜里回到派出所里反复翻阅,虚心向单位前辈学习反扒经验。这样过了几年,他就有了一套自己的工作方法,抓获的违法犯罪分子也越来越多。

为了能尽快将窃贼一网打尽,有时候他们需要在外面跟踪一整天,有时候甚至还要在寒夜里整宿蹲守,不逮到人决不罢休。“工作也并非一帆风顺,有时候出去巡逻一整天,还是一无所获。”黄昌桂说,回首往事,警队工作的点点滴滴,都被写入了警察日记里。现在,再翻开这一本本日记,觉得蛮有意义。

“上午在小商品市场跟踪,下午回所……”“今天上午在小商品市场执勤,抓获嫌疑人两名,下午一直工作至晚上12点……”1984年,黄昌桂的警察日记,开始频繁出现“义乌小商品市场”的字眼。这一年,黄昌桂被调到了市公安局商城派出所工作。守护市场平安稳定,成了他的新任务。黄昌桂的警察日记,一定程度上也见证了义乌市场的快速发展。

工作越来越忙、事情越来越多,黄昌桂的警察日记里,有时候只剩下了一两句话。“忙的时候,真的是连续好多天都没得空。”黄昌桂回忆,随着义乌市场的快速发展,义乌的人也越来越多,各种安全问题也就多了起来。几乎每天,他都需要解决很多新的问题。但是再忙,哪怕只是记个“流水账”,黄昌桂写日记的习惯也始终没有落下。

60本微微泛黄的警察日记,真实记录了这名“义乌神探”“反扒能手”的警队生涯,也记录了义乌社会经济的快速发展和犯罪手段的不断变化。这些年,为了提升侦查工作的效能,义乌公安探索建立更加高效、智能、协同的侦查体系,建设运行刑事犯罪侦查中心,构建起合成作战、执法高效的刑侦工作新格局。

打击犯罪,保护人民,不怕牺牲,永不退缩,这是黄昌桂这样老一辈刑侦人的战斗意志。回顾自己的从警生涯,黄昌桂希望义乌公安的新生代力量赓续光荣传统,忠诚履职尽责,主动担当作为,投入新时代各项公安工作,为打击犯罪、服务人民再立新功。

越来越薄的工作日记 见证城乡交通大发展

“5月11日12:25,伊美广场,车损,两车相撞后私了”“5月11日18:15,青口石塔头,人伤,协商解决”“5月11日19:50,廿三里东方红大桥,摩托车相撞,双方已走掉”……这是交警大队民警李茂第一天处理交通事故的警察日记。

回忆当天的情景,李茂至今记忆犹新。“第一天就处理了10起交通事故,忙得焦头烂额。”李茂说,刚开始,自己完全就是个“新手小白”。为了防止出错,也为了给交通事故留个底,他就养成了写工作日记的习惯。

2004年警校毕业后,李茂来到义乌公安工作,成为一名光荣的人民警察。2008年,李茂来到交警大队工作。如今,看着手中的一本本工作日记,他感慨万千,“这其实是个合订本,2008年的工作日记,我足足记了五本,一天最多要处理二三十起交通事故”。

早些年,义乌的道路上多小型交通工具,由于交通管理不完善,燃油助力车、摩托车等交通事故多发,勘验任务繁重。与现在应用数码相机、激光仪不同,以前每次出警时,李茂都得背个胶卷相机,带上一把皮尺,赶到现场拍照测量,然后徒手画下简易版的交通事故现场图。有时候,一起交通事故还没处理完,另一起交通事故又在等他了。

“记得有一年正月,我和同事刚在赤岸镇处理完一起交通事故,两人正打算一起去吃个午饭,马上又接到指令‘大陈镇有个新的交通事故’。”李茂回忆,从赤岸到大陈,那时候要将近两个小时。还有一次,他在上溪镇的黄山脚下,接到指令要前往廿三里开元街,赶过去也得一个多小时。这样的事情,之前经常出现在李茂的工作日记里。

让李茂欣喜的是,这些年,他手里的工作日记越记越薄。“就在去年3月,我们义乌的机动车保有量突破100万辆。”李茂说,在机动车快速增长的同时,亡人等重大交通事故数量却在逐年下降。这与日益完善的义乌交通路网、群众越来越强的安全意识等都脱不开关系。

这些年,义乌交警围绕“安行、畅行、便行”目标持续发力,开展交通安全大会战,高标推动农村道路路口标准化治理“闪亮工程”,打造全省首个大型货车全域安全防控平台,完善“卡口+云哨+移动警务”建设……一项项有力的举措,提升了群众出行的安全指数。“这两年来,需要大量现场勘查工作的事故越来越少。”李茂笑着说,“义乌这座城市,变得越来越好。”

“说是我的工作日记,但记录的都是别人的故事。”李茂一边翻着笔记本,一边笑着说,这一个个有着印记的平凡故事,组成了他的警队人生。2025年,也是李茂成为人民警察的第21个年头,“工作日记不会停,我将一直记录下去,继续用这样的方式,来记录义乌这座城市的发展,也记录下专属我与义乌的故事”。

“家庭警察”的掌上日记 “小警情”连着“大民心”

“早上,开晨会,检查现场安保工作,约谈房东;下午,参加培训,安排村警开展流动人口登记,处理辖区的矛盾纠纷……”

这是上溪派出所民警王琴良的警察日记,寥寥数语记录下了一天的工作。“记录是一种习惯,也方便定期回顾自己的工作。记下来,就可以知道自己哪些事情干完了,哪些事情还没有干。”王琴良说,日记既是记录,也是提醒:群众的问题,没有小事。

“许多110警情都是纠纷类的,在我的警察日记里,这些看似鸡毛蒜皮的小事,在我看来都是关系群众切身利益的大事。”王琴良觉得,虽说日常处理的大多是一些小纠纷,但处理不好就会变成大事。所以,他总是带着一份耐心,尽全力让大事化小、小事化无。

不过,记录着王琴良大量工作的,还是他的政务版企业微信。自去年2月起,义乌市公安局开始落实“家庭警察”模式。上溪派出所是全国第一批“枫桥式派出所”,17名民警通过企业微信政务版连接辖区超过5.5万名居民的微信,提供接受群众求助、线索举报、答疑解惑和防范宣传等服务事项,将警务触角延伸到最末端。

王琴良就是“家庭警察”中的一员。虽是“90后”,但王琴良已是拥有10年警龄的“老民警”。下社区、走村居、与辖区群众保持联系,王琴良的微信步数每天都超过1万步。现在,他在走访过程中都会通过企业微信政务版添加居民微信。这样,群众在微信上就能找到他,许多问题得以提前排解。

如今,王琴良的朋友圈已添加超过2000名居民的微信,但他觉得仍然“不够”。“辖区里面可能有三四万人,我的目标是80%的群众都有我们的政企微信。”王琴良说,“通过企业微信政务版开展反诈宣传、警民互动、重点追踪关注居民,许多潜在矛盾与风险被提前排解。因此,尽管每天需要回复很多条微信,但出警少了,辖区群众安全满意度也提高了。”

翻看这些聊天记录,王琴良觉得,这其实也是另一种形式的警察日记。社会发生了变化,警察的工作也在发生着变化,工作方法也在与时俱进。“以往,打击犯罪是人民警察服务群众的主要手段,现在我们立足‘派出所主防’,切实做到预防在前、化解在小,提升法治化水平。”他说。

让王琴良印象最深刻的,是去年6月23日,恰好在处理企业微信消息的他,看到辖区居民吴先生发来一条微信求助“我不想活了”,随即撤回。这让王琴良心中的警铃大响,他马上拨打电话,但吴先生一直拒绝接听。王琴良随即与同事一起赶往吴先生家。

20分钟后,王琴良敲响了吴先生的家门。在征得同意后,王琴良进入吴先生家中,开始以朋友的方式进行宽慰。在他的耐心开解下,吴先生情绪逐渐平复。回到派出所,王琴良仍放心不下,继续通过企业微信政务版对吴先生进行长达8个小时的深度“话疗”。在持续的开解下,吴先生最终释怀,并给王琴良发来一条消息:“义乌真是个温暖的城市”。

“有问必答、有求必应,是我们‘家庭警察’的职责。多一点关心,可能就能阻止一场悲剧发生。只要能把群众问题解决好,花再多时间都值得。”王琴良说。

全媒体记者 陈洋波 文/图