我叫朱锐冰,今年49岁,是义乌市非物质文化遗产“雕版拓印技艺”代表性传承人。

我国是世界上最早发明雕版拓印画的国家。传统拓片技艺的起源,可以追溯到魏晋南北朝时期。在那个没有先进摄影技术的时代,拓印技艺最大限度地保留了所拓对象的原貌和细节,再加上重复拓印可以获得多张同样的拓片,其作用堪比印刷术,相当于古代的“复印机”和“照相机”,成为记录珍贵文化遗产的重要手段。

义乌雕版拓印技艺延续至今已有近1500年的历史了。我曾多方考证得知,义乌坊刻业肇始于唐代,鼎盛于南宋,在明清时期仍有长足发展。明清两代,义乌县官纂修县志时,都设“艺文”卷,选录先贤部分诗文。明代义乌知县熊人霖曾雕印《骆宾王文集》和《宗泽全集》。清代府衙专刻了《黄溍文集》《黄晋卿集》《黄文献公集》《王忠文公集》及《金华文统》等。时间追溯到1913年6月,义乌创设了贫民习艺所,设摇纱、织布、木工、石印等工种。我们义乌的第一张报纸——《稠州周报》,便是习艺所承印的。

我查找了一些史料,根据记载,义乌雕版技艺主要分布在稠城、后宅、佛堂、青口吴宅、苏溪蒋宅、稠江等地。据我所知,蒋宅祟知斋所刻郑玄注《礼记》5卷,现藏在北京图书馆;吴宅桂堂所刻《三苏先生文粹》有两个版本,分别藏在国家图书馆和上海图书馆。

我的家族世代都在后宅一带繁衍生息。我小爷爷那一辈开始从事雕版篆刻技艺,我的叔叔、堂哥仍能熟练雕版。我是我们家族义乌雕版拓印技艺第三代传人,目前已传承至第四代了。

义乌雕版拓印不但历史悠久,技艺也很精湛娴熟。传统技艺制作过程比较繁复,可分为选稿、选材加工、上板、雕版、拓印、装帧等工序,每一道都容不得半点马虎。

首先,要挑选雕版内容,可以是古代的祥文、瑞兽、人物、花鸟,也可以是青铜铭文、玉器花纹等。再把上面的文字、图案绘画至木头,或把内容绘在纸上作为木板雕刻的样稿,将样稿黏附在木头表面再进行雕刻。在我记忆中,雕版的木头大都为梨木,因为怕潮怕虫,以前都要集中熏蒸。

紧随其后,再将雕刻完成的作品进行传拓,这个制作过程像是一场充满诗意与耐心的修行。将大小合适的宣纸敷在被拓物上,用毛刷蘸水在宣纸上轻刷或喷湿,使其紧紧覆盖在作品上,不容一丝褶皱。然后,用毛刷轻轻捶打,宣纸上就会出现清晰的线条轮廓,再缓缓凹入。当宣纸七成干时,用拓包蘸墨,轻轻地、均匀地拍拓,让墨色恰到好处地渗透,展现出清晰而生动的图案与文字。最后,把宣纸揭下来,一张拓片就复制完成了。

拓印的过程看似简单,却处处考验着技艺人的耐心和手法,既要掌控好时间,又要熟练拍墨、上墨。我从事雕版拓印已十余年,对每一道流程,都了然于胸,可每一步依旧需要谨慎认真。

这项传统技艺传承至今,代代手艺人也对工序进行了发展和优化。目前,一般而言,完成一件拓印技艺作品的主要步骤有“六部曲”,即:准备好被拓物、上纸、摁纸与封边、定型、上墨、揭取。简单而言,拓印时,先把薄纸紧敷在凸凹不平的文字或图案上,用水喷湿,用刷子轻轻敲打,使纸入凹槽,纸张稍干之时均匀上墨。纸揭下来即成一张黑白分明的拓片,拓片装订成册即为拓本。

整个拓印技艺中,至关重要的一步是上墨。目前较常用的方法是用拓包蘸墨有序扑打上墨,多用于凸凹不平的器物。

拓印的形式也很多样。墨拓和朱拓之分在于使用颜料分别为墨和朱砂;平面拓和全形拓之分在于拓印后的器形特征,前者器物纹饰在一个平面,后者能够表现器物立体形制和纹饰;蝉翼拓和乌金拓之分来源于墨色浓淡、纸张厚薄的不同效果。

由此可见,无论哪种拓片都是从原物上直接拓印的,文字、图案,乃至大小、形状都与原物相同,是最能准确、传神、完整地记录与传达民族文化的方式。尤其是全形拓这项古老的复制技艺,原汁原味地还原器物本身,它的直观性、传真性甚至大大胜于摄影。一直以来,全形拓拓片被视为“下真迹一等”的珍品,具有更重要的史料价值。

在历史的长河中,陆陆续续涌现出大量优秀的雕版拓印作品,极大地丰富了祖国的艺术宝库。比如,《梁朝傅大士颂金刚经》就是其中的瑰宝,它是五代时期反映义乌名人傅大士的雕刻本。作品由八纸拼接而成,高26厘米,分为两段,一段宽38厘米,一段宽51厘米,后者末尾有说明版画场景的题款,上书:“萧梁武帝御太极殿,宣志公讲金刚经,志公奏请诏渔人傅大士歌颂此经变相”。文字部分共分六纸,每纸28行,满行17字。首纸内容为“梁朝傅大士颂金刚经序”;次纸始,先为“发愿文”,后为正文。画面结构严谨,古朴富丽,清晰明朗,刀法纯熟,表现力强,形成了精美绝伦的艺术效果。

时光荏苒,随着相机、扫描仪、打印机等便利化机器的出现,雕版拓印技艺受到了极大冲击,曾一度被无数文人雅客追捧的盛况早已不复存在。在义乌,专业从事雕版拓印的人用手指头数得过来。即使如此,我们也一直在坚守,守护着先人的心血结晶,以水墨浸润古今,重展古老文明风貌。让人欣慰的是,喜爱拓片的依然大有人在,收藏拓片在义乌书画界仍旧是风流雅事。

自2005年学习雕版拓印技艺开始,我就深深意识到,这项传统技艺是集金石学、考古学、美学三位一体的高层次艺术门类,不仅要求具有娴熟的雕刻、传拓技法,更需要具备一定的洞察力、深厚的艺术修养和艺术鉴赏能力,还要具备一定的文字学、美学和书法艺术知识,缺少这些“拓外功夫”是很难拓好拓片的。为此,在积极研究家传技艺外,我还不断外出学习,先后拜师省级传统古法拓印非遗传承人、中国美院教授和传拓名师等,不断提高拓印技艺和绘画艺术、鉴赏技能。取他山之石,强自身学识。

众所周知,雕版拓印工艺很慢,耗费周期长。正是因为它的纯手工与不可复制的特性,作品稀少,显得弥足珍贵。当前,由于受保护条件的限制以及大自然中有害因素的侵蚀,很多珍贵的雕版木刻艺术品更是日渐稀少。为此,我一边研学探访,一边都会想尽办法收藏、保护各类雕版,为传承义乌优秀文化遗产略尽绵薄之力。

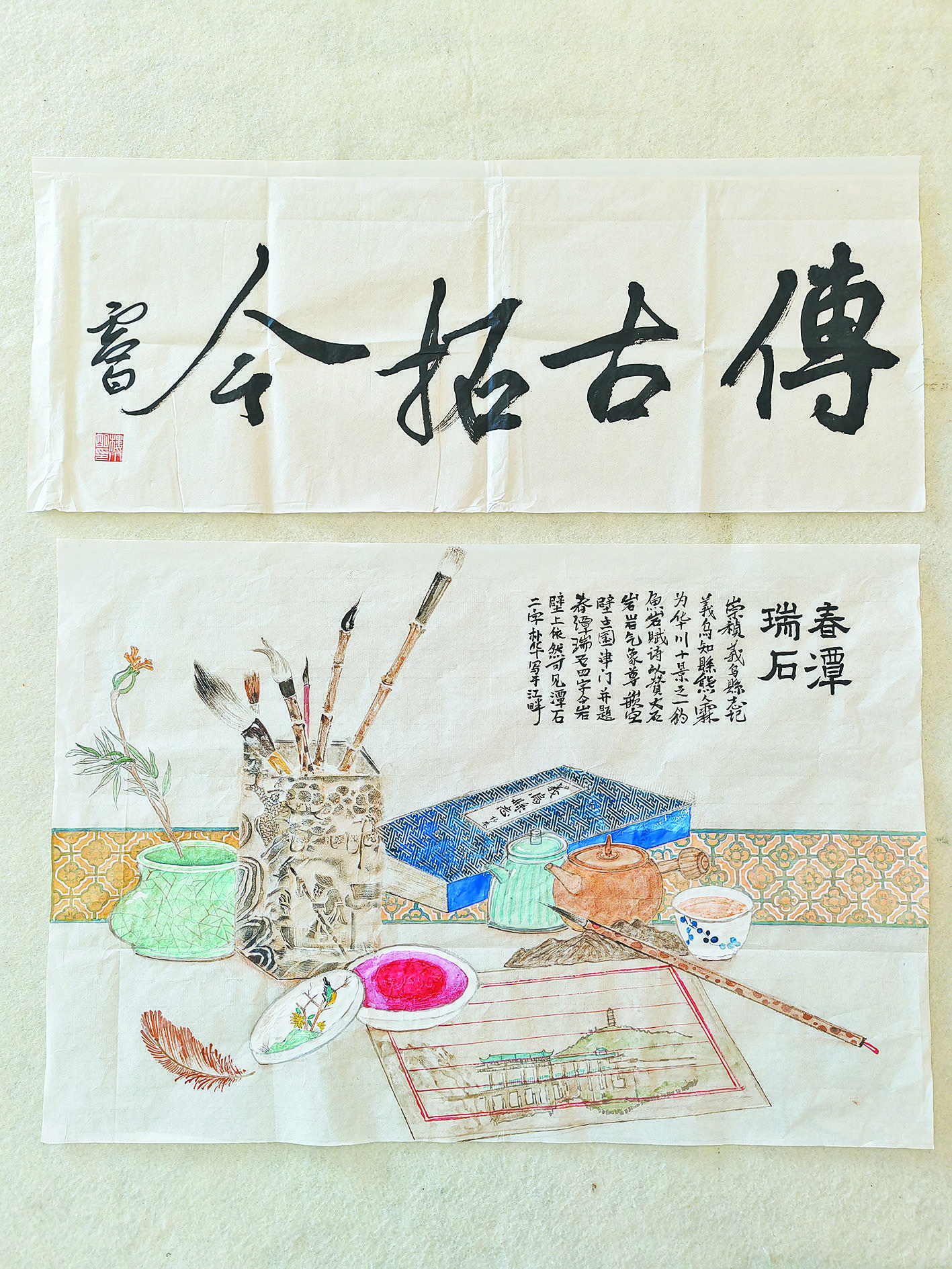

十余年如一日,我潜心钻研传统技艺,深耕墨拓、朱拓、全形拓等领域。只要得空,就会把自己“锁”在工作室,全身心沉浸在艺术的世界里。为了完成一幅好的雕版拓印作品,少则花费数日,多则耗时数周时间。与此同时,我积极创新,将绘画、书法等艺术形式与雕版拓印技艺结合,创作了一些新的雕版拓印作品,受到业界的好评。例如,将金黄色的腾云龙、墨色的古代人物与蓝色的水波纹等多种传拓布局在一张宣纸上,还原出“秦始皇梦龙”的场景,别具趣味。作品《春潭瑞石》更做了探索,将全形拓、墨拓、彩拓融为一体,配上丹青绘画与书法,色彩斑斓,古韵十足。其中,潭石二字源自钓鱼矶公园的摩崖石刻“潭石”,我特意在题跋中交代了这段来历。这幅作品入选了浙江省大型非遗作品展览。

传承技艺,是每一个非遗传承人应该肩负的使命。为了弘扬义乌雕版拓印技艺,我积极收徒传艺,已累计收徒十余人,传艺500余人。同时,以非遗技艺为依托,开展了“非遗进校园”“非遗进社区”“拓出新丝路”等系列活动,为年轻一代提供更多参与非遗传承发展的机会,推动非遗创造性转化、创新性发展,促使非遗与时代发展协同并进。

口述人:朱锐冰,1975年生,后宅街道苏街村人,义乌市非物质文化遗产“雕版拓印技艺”代表性传承人。

整理人:全媒体记者 左翠玉