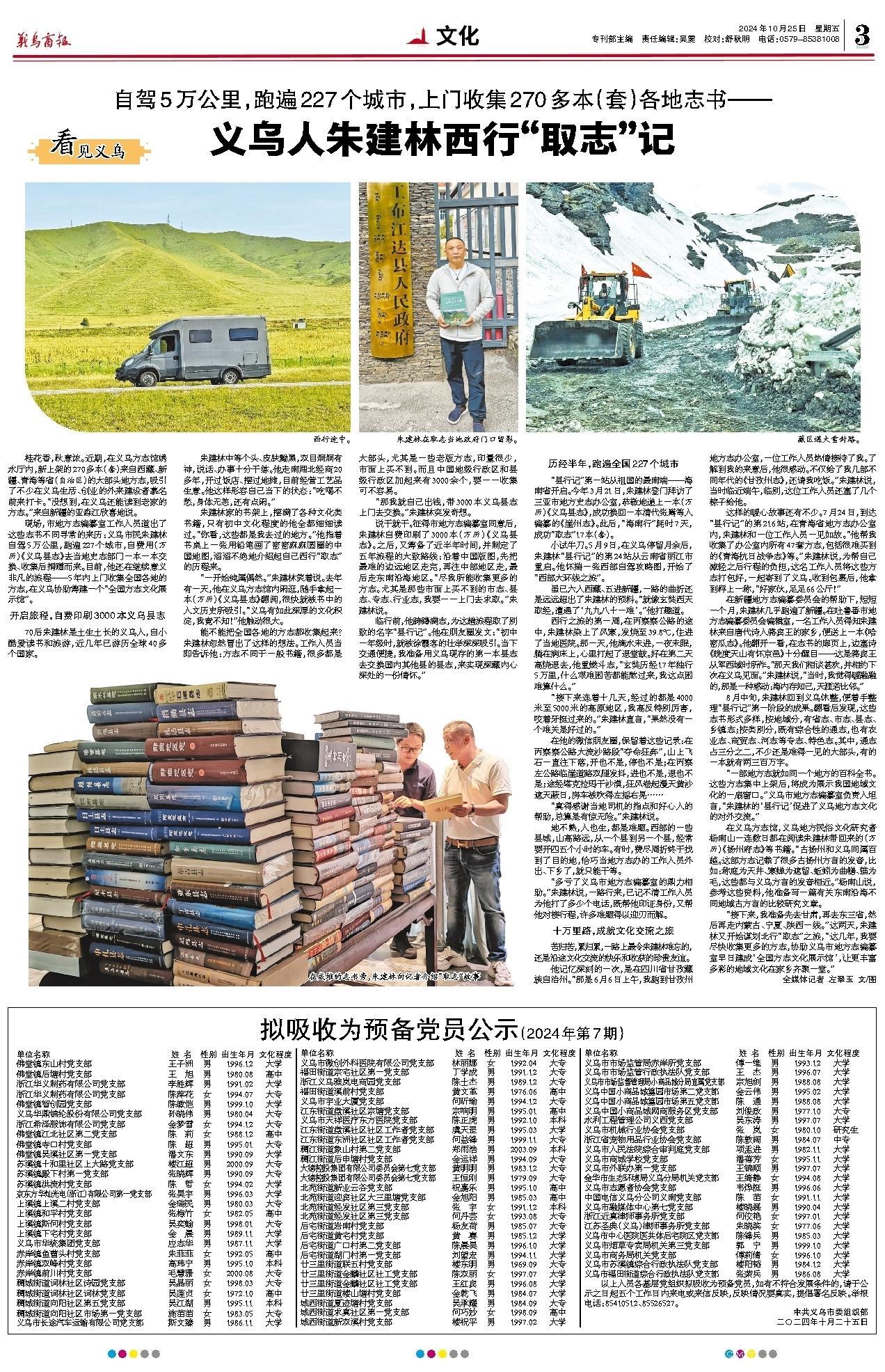

桂花香,秋意浓。近期,在义乌方志馆绣水厅内,新上架的270多本(套)来自西藏、新疆、青海等省(自治区)的大部头地方志,吸引了不少在义乌生活、创业的外来建设者慕名前来打卡。“没想到,在义乌还能读到老家的方志。”来自新疆的亚森江欣喜地说。

现场,市地方志编纂室工作人员道出了这些志书不同寻常的来历:义乌市民朱建林自驾5万公里,跑遍227个城市,自费用(万历)《义乌县志》去当地史志部门一本一本交换、收集后捐赠而来。目前,他还在继续意义非凡的旅程——5年内上门收集全国各地的方志,在义乌协助筹建一个“全国方志文化展示馆”。

开启旅程,自费印刷3000本义乌县志

70后朱建林是土生土长的义乌人,自小酷爱读书和旅游,近几年已游历全球40多个国家。

朱建林中等个头、皮肤黝黑,双目炯炯有神,说话、办事十分干练。他走南闯北经商20多年,开过饭店、摆过地摊,目前经营工艺品生意。他这样形容自己当下的状态:“吃喝不愁,身体无恙,还有点闲。”

朱建林家的书架上,摆满了各种文化类书籍,只有初中文化程度的他全都细细读过。“你看,这些都是我去过的地方。”他指着书桌上一张用铅笔画了密密麻麻圆圈的中国地图,滔滔不绝地介绍起自己西行“取志”的历程来。

“一开始纯属偶然。”朱建林笑着说。去年有一天,他在义乌方志馆内闲逛,随手拿起一本(万历)《义乌县志》翻阅,很快就被书中的人文历史所吸引。“义乌有如此深厚的文化积淀,我竟不知!”他触动很大。

能不能把全国各地的方志都收集起来?朱建林忽然冒出了这样的想法。工作人员当即告诉他:方志不同于一般书籍,很多都是大部头,尤其是一些老版方志,印量很少,市面上买不到。而且中国地级行政区和县级行政区加起来有3000余个,要一一收集可不容易。

“那我就自己出钱,带3000本义乌县志上门去交换。”朱建林突发奇想。

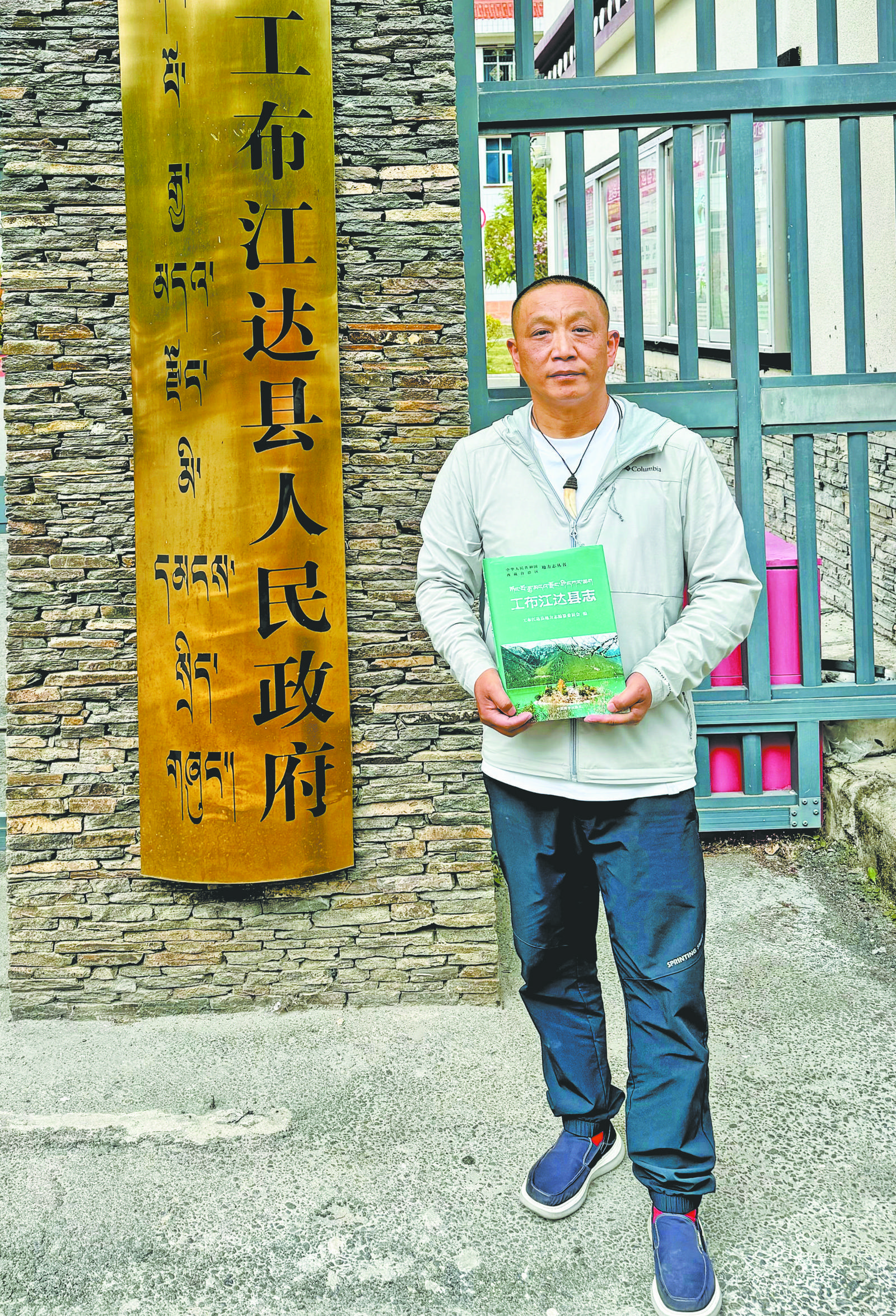

说干就干。征得市地方志编纂室同意后,朱建林自费印刷了3000本(万历)《义乌县志》。之后,又筹备了近半年时间,并制定了五年旅程的大致路线:沿着中国版图,先把最难的边远地区走完,再往中部地区走,最后走东南沿海地区。“尽我所能收集更多的方志。尤其是那些市面上买不到的市志、县志、专志、行业志,我要一一上门去求取。”朱建林说。

临行前,他踌躇满志,为这趟旅程取了别致的名字“县行记”。他在朋友圈发文:“初中一年级时,就被徐霞客的壮举深深吸引。当下交通便捷,我准备用义乌现存的第一本县志去交换国内其他县的县志,来实现深藏内心深处的一份情怀。”

历经半年,跑遍全国227个城市

“县行记”第一站从祖国的最南端——海南省开启。今年3月21日,朱建林登门拜访了三亚市地方史志办公室,恭敬地递上一本(万历)《义乌县志》,成功换回一本清代张嶲等人编纂的《崖州志》。此后,“海南行”耗时7天,成功“取志”17本(套)。

小试牛刀。5月9日,在义乌停留月余后,朱建林“县行记”的第24站从云南省丽江市重启。他怀揣一张西部自驾攻略图,开始了“西部大环线之旅”。

虽已六入西藏、五进新疆,一路的曲折还是远远超出了朱建林的预料。“就像玄奘西天取经,遭遇了‘九九八十一难’。”他打趣道。

西行之旅的第一周,在丙察察公路的途中,朱建林染上了风寒,发烧至39.8℃,住进了当地医院。那一天,他滴水未进,一夜未眠,躺在病床上,心里打起了退堂鼓。好在第二天高烧退去,他重燃斗志,“玄奘历经17年独行5万里,什么艰难困苦都能熬过来,我这点困难算什么。”

“接下来连着十几天,经过的都是4000米至5000米的高原地区,我高反特别厉害,咬着牙挺过来的。”朱建林直言,“果然没有一个难关是好过的。”

在他的微信朋友圈,保留着这些记录:在丙察察公路大流沙路段“夺命狂奔”,山上飞石一直往下落,开也不是,停也不是;在丙察左公路临崖道路双腿发抖,进也不是,退也不是;途经塔克拉玛干沙漠,狂风卷起漫天黄沙遮天蔽日,房车被吹得左摇右晃……

“真得感谢当地司机的指点和好心人的帮助,总算是有惊无险。”朱建林说。

地不熟,人也生,都是难题。西部的一些县城,山高路远,从一个县到另一个县,经常要开四五个小时的车。有时,费尽周折终于找到了目的地,恰巧当地方志办的工作人员外出、下乡了,就只能干等。

“多亏了义乌市地方志编纂室的鼎力相助。”朱建林说,一路行来,已记不清工作人员为他打了多少个电话,既帮他印证身份,又帮他对接行程,许多难题得以迎刃而解。

十万里路,成就文化交流之旅

苦归苦,累归累,一路上最令朱建林难忘的,还是沿途文化交流的快乐和收获的珍贵友谊。

他记忆深刻的一次,是在四川省甘孜藏族自治州。“那是6月6日上午,我跑到甘孜州地方志办公室,一位工作人员热情接待了我。了解到我的来意后,他很感动。不仅给了我几部不同年代的《甘孜州志》,还请我吃饭。”朱建林说,当时临近端午,临别,这位工作人员还塞了几个粽子给他。

这样的暖心故事还有不少。7月24日,到达“县行记”的第216站,在青海省地方志办公室内,朱建林和一位工作人员一见如故。“他帮我收集了办公室内所有47套方志,包括很难买到的《青海抗日战争志》等。”朱建林说,为帮自己减轻之后行程的负担,这名工作人员将这些方志打包好,一起寄到了义乌。收到包裹后,他拿到秤上一称,“好家伙,足足66公斤!”

在新疆地方志编纂委员会的帮助下,短短一个月,朱建林几乎跑遍了新疆。在吐鲁番市地方志编纂委员会编辑室,一名工作人员得知朱建林来自唐代诗人骆宾王的家乡,便送上一本《哈密瓜志》。他翻开一看,在志书的扉页上,边塞诗《晚度天山有怀京邑》十分醒目——这是骆宾王从军西域时所作。“那天我们相谈甚欢,并相约下次在义乌见面。”朱建林说,“当时,我觉得暖融融的,那是一种感动:海内存知己,天涯若比邻。”

8月中旬,朱建林回到义乌休整,便着手整理“县行记”第一阶段的成果。翻看后发现,这些志书形式多样,按地域分,有省志、市志、县志、乡镇志;按类别分,既有综合性的通志,也有农业志、商贸志、河志等专志、特色志。其中,通志占三分之二,不少还是难得一见的大部头,有的一本就有两三百万字。

“一部地方志就如同一个地方的百科全书。这些方志集中上架后,将成为展示我国地域文化的一扇窗口。”义乌市地方志编纂室负责人坦言,“朱建林的‘县行记’促进了义乌地方志文化的对外交流。”

在义乌方志馆,义乌地方民俗文化研究者杨南山一连数日都在阅读朱建林带回来的(万历)《扬州府志》等书籍。“古扬州和义乌同属百越。这部方志记载了很多古扬州方言的发音,比如:称庭为天井、寒蝉为遮留、蚯蚓为曲鳝、猫为毛,这些都与义乌方言的发音相近。”杨南山说,参考这些资料,他准备写一篇有关东南沿海不同地域古方言的比较研究文章。

“接下来,我准备先去甘肃,再去东三省,然后再走内蒙古、宁夏、陕西一线。”这两天,朱建林又开始谋划北行“取志”之旅,“这几年,我要尽快收集更多的方志,协助义乌市地方志编纂室早日建成‘全国方志文化展示馆’,让更丰富多彩的地域文化在家乡齐聚一堂。”

全媒体记者 左翠玉 文/图