家乡是游子心心念念的归宿。古往今来,以“思乡”为主题的诗歌,每一字每一句都是游子对家乡的深情凝望。南宋隆兴年间,任福州教授的喻良能为应和新科状元木待问的诗句,写下了《次韵木蕴之状元 义乌道中》一诗:“奔走尘埃老未休,每思上下两岩稠。关心簿领三书考,回首家山两换秋。搘腹自怜鹪鼹小,江湖谁计雁凫留。又遮西日长安去,惭愧平生马少游。”

喻良能出生于北宋宣和二年(1120年),在宋隆兴元年(1163年)任福州教授,乾道三年(1167年)升越州(今绍兴)通判。喻良能为官20多年,一生忙于政事,但这并不影响其诗才的发挥,被永康学派代表陈亮称为“乌伤四君子”之一。此诗题中的木蕴之,即为木待问,字蕴之,他是南宋第12位状元,瑞安安仁乡崇仁里(今属马屿镇)人。隆兴元年(1163年),23岁的木待问应礼部试,为“省元”。当年宋孝宗赵昚即位,因居丧守制按例罢殿试,木待问直按被钦定为当年的状元。“次韵”也称为步韵,即按照原诗的韵和用韵的次序来和诗。

木待问状元及第时,喻良能任福州教授。此时的喻良能已逾不惑之年,在他不辞辛劳效力朝廷之余,不免常常想起家乡的一切,尤其会思及家乡的“上下两座稠岩”。每当他仰望着瑰丽的云朵横贯长空,如故乡的祥云一样如诗如画,微风吹来的仿佛是故乡泥土的芳香,这让他想起家乡的山山水水,于是万般滋味涌上心头,挥笔写下了这首和诗。

此诗中的“两岩稠”,指的是稠岩(即德胜岩),有上、下稠岩之分。唐武德四年(621年),义乌称稠州,即由此岩而名。“簿领”,指官府记事的簿册或文书。“三书考”,指的是古代官吏考绩之制。“家山”,即家乡。“搘”,指支撑;“搘腹”,即扪腹自问。“鹪”,为鹪莺,一种生性羞怯的小鸟;“鼹”,一种外形像鼠的哺乳动物。“雁凫”,指野鸭与大雁,有时单指大雁或野鸭。最后两句用了“长安日”和“马少游”两个典故,后世把“马少游”作为士人退隐、淡泊名利的象征。

这首诗表达了诗人对疲于奔波、在外漂泊的感慨,以及对故土难离、落叶归根的思乡心情:在尘埃飞扬的旅途中奔走了一生,到了老年依然未能休息。每时每刻都回想着在家乡攀登稠岩时所见的诗画美景。平日里只关心自己的工作和职务变迁,但是时光易逝,回望故乡时,却已几度春秋。自怜自己就像那瘦弱的鹪鼹,渺小而无足轻重。在江湖中,谁又会为雁凫鸟儿留下一席之地呢?而如今,举目难见日,也不见长安,四顾茫茫;相比马少游的淡泊名利、优游乡里,真自愧弗如,却又徒唤奈何?

葛洪隐于上岩洞

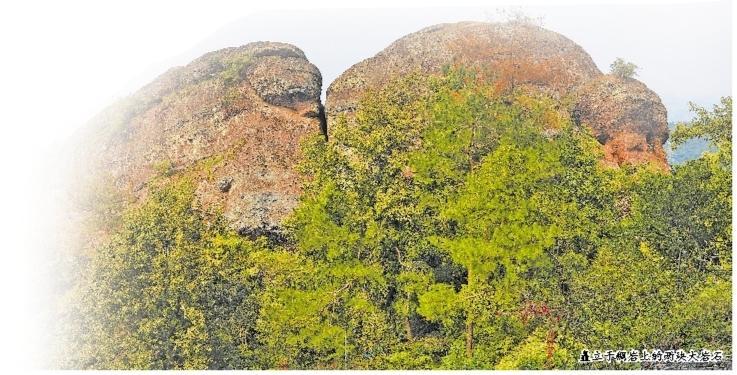

稠岩又称稠山,因山峦稠叠而名。据《康熙义乌县志》记载:“稠山,县北二十五里。《府志》作‘稠岩’。高四十五丈。峰峦稠叠,故名。顶有德胜岩,下视平野历历如指诸掌,是为上岩……其阳(在山坡向阳的一面,即山的南侧)为下岩。”从此可知,在稠岩的顶部叫德胜岩。“山稍南曰东山,两大石当山之半。度石峡,有石窗,及有小洞。”此句的意思是,自东稍偏南方向的山体称东山,有两块大岩石占据了大半个山体,走过两边石山夹水的地方,有天然形成的石窗和小洞穴。“缘山而上,有危石临涧水屹立,其平处俗呼‘师姑平’。上有胡公庙。公仕宋有惠于民。”

德胜岩是义乌的名山,以吉祥嘉言得名,含有以德取胜、道德胜利之意,海拔高381.7米。而实际上,如今人们则把整座山体都称为“德胜岩”了。古往今来,德胜岩都是人们登高览胜的好去处。在每年的重阳节期间,因正值天高气爽,微风轻拂,义乌以及附近县市的游人都会来此登高爬山,这也是它在一年中最热闹的时期。因此,在这样的金秋时节,远在他乡的喻良能想起攀登家乡稠岩时的情景,也是乡愁之所在。“人之老矣,落叶归根。”自古在外面漂泊打拼的人,无论成功与否,最后的愿望都是想要回到自己的故乡。

岁岁重阳,今又重阳。在重阳节登高望远的风俗由来已久,故重阳节又叫“登高节”。为一睹德胜岩的风采,笔者从后宅街道广口村出发,走过济公院、圣岩净寺,沿着陡峭的石阶一路攀登,展现在眼前的是一泓碧水,这便是上岩寺水库。从水库向右侧走约千米处,有个上岩洞(当地人称“仙人洞”),相传为葛洪隐居处。据《万历义乌县志》记载:“上岩洞,在县西北二十五里,绸(同‘稠’)岩之北,山腰有石岩,深数丈,广如之。或云晋咸康(335年-342年)中,丹阳令葛洪隐于此。”葛洪隐居于此,一边修炼,一边采药为民治病,优游闲养,著述不辍。

另据《万历义乌县志》记载:“嘉靖中,邑人朱鸿即洞西稍前筑厅舍三间,为子弟肄讲之所,面植修竹千竿,四时清赏。万历中,知县俞士章,为致政(即致仕)邑人、大尹(知府的别称)陈守亮筑楼房三楹,时往游眺,相与论文,或信宿而返。”

俞士章,号养弘,为明万历癸未进士,于万历十一年(1583年)任义乌知县,曾为“杜绣湖之侵,令居民沿湖甃石植柳,至今称为‘俞公堤’。”“令乌五年,课最,召入为礼部主事。邑人合祀潘侯祠,立石镌德。”俞士章能文好游,常感叹于稠岩之秀。在他就任义乌知县期间,曾在上岩洞附近筑楼,并常在此以文会友,县里的一些文士俗客也纷至沓来,此地因此为“名胜”。

俞士章做了五年知县离开义乌后,陈守亮曾为他写有《邑侯俞公去思碑记》:“惟我养弘俞公,令乌五年,以内召行。时岁大饥,邑民皇皇相与,聚而谋曰:‘吾等所仰庇以活旦夕者,恃侯在也。侯今去,吾将谁依?’众既遮道留之,弗得。”

黄溍留诗上岩寺

德胜岩人文底蕴深厚,在古时为文人墨客乐于驻足、登高作诗的地方,由此留下了许多脍炙人口的诗篇和传说,这也为德胜岩增添了深厚的文化内涵。返回上岩寺水库,直至库尾,发现有一座寺院依山而建,这便是上岩寺了。

上岩寺处于稠岩的半山腰,始建于唐开元二十九年(741年),由比丘尼稠云开基,曰“稠云庵”。至北宋咸平六年(1003年),由僧法明住持更名为“稠岩寺”。至元中统五年(1264年),因遭受战祸,焚掠蹂躏,寺院变为废墟。在明永乐二十二年(1424年)重建后更名为“上岩寺”。清雍正十三年(1735年)寺又被毁,仅剩寺左侧罗汉松一棵,日久枯死。如今的寺院于1980年重建,取名为上岩禅寺,环境幽静而恬淡。而在寺庙门前的这个水库也以它命名。

元代著名史官黄溍曾写有《上岩寺访一公》一诗:“晓色微茫尚带星,修蹊荦确断人行。独支瘦竹身犹健,高入重云地忽平。落月正当山缺处,细泉频作雨来声。上方灯火青林曲,隐隐疏钟一再鸣。”

黄溍与浦江的柳贯、临川的虞集、豫章的揭徯斯,被称为元代“儒林四杰”,一生著作颇丰。他的诗文不论说理、记事还是抒情,都文采斐然,倍受当代和后世文人学士的赞颂。在黄溍的四类诗作中,数记游诗数量较多、成就较高。除了他天生喜欢游历山水,还有一个主要原因,即在元代直到延祐二年(1315年)才开科取士,故早年他因长期居家,便有很多时间来感受大自然的巧夺天工。在他入仕后也一直担任闲职,“定知多余暇,时复肆游历”。在晚年,他归隐而置身民间,心绪渐归于平复,“遇佳山水则觞咏其间,终日忘去”。

《上岩寺访一公》是首七律诗,细心描绘了诗人在清晨时分只身进山到上岩寺访晤某高僧的经过。此诗语言丰富多彩,既恬淡又幽婉,既古朴又清新,既旷达又沉郁,既继承有陶渊明、谢灵运等人的艺术风格,又取法于李白、杜甫、王维等人的艺术手法。在诗的开头即开门见山,直接点明了诗人此行的时间和环境,渲染了氛围:夜色欲消,万象隐约,镶嵌在山顶天幕上的点点晨星还依稀可见,流光在闪烁,似明又暗,这是曙光即现的时刻。山路崎岖不平,婉曲绵延,几乎没有其他行人。“修蹊”指的是长长的小路。“荦确”,山石险峻不平的样子。诗人以细腻的笔触描绘了黎明时分的天色,诗中所展现的修蹊、寺院、落月、细泉、灯火、晨钟等景色,也是依据时间和地点的转换而缤纷登场。

诗的颔联,诗人写到了此行的艰难:只得手持着瘦竹,独自一人行走在这窄小的山路上,但此刻的心情又怎样呢?身体依旧硬朗,步伐矫健,一副老当益壮的样子。随着地势升高,仿佛进入了云端,周围环境也豁然开朗。诗的颈联开始描写四周的景色:月亮在天亮之时慢慢降落在了偏僻的山坳中,山涧清泉如丝如缕,水声轻柔,水沫沾衣,宛如细雨润心。诗的尾联间接描写寺院的寺僧生活,传达出一种超然物外的禅意氛围:在那苍翠的树林深处,寺院内的灯火明明灭灭,香火烟雾缭绕,稀疏的晨钟声音隐隐约约,不绝于耳,听起来是那么悠远绵长,由此也增添了一种神秘的氛围。

“为诗者,必发乎情”“养其性情,学以辅志”,这是黄溍的诗歌观点。他认为“诗生于心,成于言”,诗歌应抒发真实感受,应是真实人生和真实生活的写照。在此诗中,伴随诗人一路的,是那秀逸的风光、独特的景象。此地的山水风光是那么优美,能让人忘却人间烦恼,诗人为之陶醉。在这样的氛围,诗人沿着陡峭的山路一路寻踪觅迹、走走停停,一路体验着爬险道、穿晨雾、观落月、闻晨钟等奇趣,同时又通过对山上寺庙闪烁的灯火、悠远的晨钟等描写,展现出了一幅寺僧生活的图景。在这里,既有诱人的诗情,又有浓厚的画意,游人不妨将此诗与大自然的妙景相结合,把它当作一幅美妙的晨行风景画来欣赏。

德胜岩顶好风景

稠岩的海拔不算太高,但要登顶还是要费些力气的,当沿着蜿蜒而上的石级一路攀登时,你会感受到它的陡峭。游人三三两两结伴悠闲前行,也有人在给后来者加油打气,特别是走过了上岩寺,快到山顶时,便有些上气不接下气了。直至看到前方的胡公亭时,便不假思索地停下了脚步,聊以在此歇脚缓缓气,任山风徐徐送来桂花的幽香。

亭间坐满了登山的香客,也写满了前人在登山时留下的诗句。黄溍在晓色中前往上岩寺访“一公”,而吴百朋的长子吴大缵,也曾在清晨登临过稠岩,并写下了《稠岩晨兴》一诗:“暑梦初残星宿稀,循栏缓屐散憙微。炊烟丛薄分松色,夜雨檐墙澹曙晖。山绽青螺黄鸟悦,池明绿藻锦鳞飞。物华独对幽人畅,褦襶炎尘断户扉。”

吴大缵是一位被人称道的正直君子。明万历十三年(1585年),时年33岁的吴大缵以《戴记》一文在顺天府(明清设于京师之府制)乡试中得了第四名,皇上传谕将吴大缵的应试文章列为范文,四处传扬。“冢宰(明朝时对吏部尚书的雅称)杨巍、司马(明朝时对兵部尚书别称为大司马)王遴并钦慕之。在明万历三十二年(1604年),吴大缵赴京应会试不第。自此,其人生大半居于家乡,以筑舍读书为乐。宗伯冯有经曾劝吴大缵参加“中秘”之选,以便等待时机,谋个一官半职,但吴大缵不为所动,以侍奉老母为由辞归,“筑岩居,植松桂,击鲜酌醴,奉版舆欢”。在万历四十一年(1613年),吴大缵母命难违,赴京担任府同知。三年后,因操劳过度,殉职于任上,是年64岁。

除了吴大缵的诗文,明代义乌知县熊人霖也曾写有《步虚寓望》一诗。据《崇祯义乌县志》记载:“步虚岭,山界,浦江至高。知县熊人霖摄浦,因亭焉,诗曰:‘翠壁丹梯绝境悬,孤亭面面合苍烟。搴帷却忆无怀氏,策杖虚疑小有天。候吏燎吹岩下月,山家饭供涧中泉。到来两地弦歌满,犹有催科愧俸钱。’”

在明代,义乌有步虚寓望、城堞建威、桥阁汇秀、东江渡春、南营讲武、泮宫绣绕、棠茇清垂、慈航秪林、稠岭祥云、钓矶瑞石等“华川十景”,而德胜岩便是“步虚寓望”的所在地。在德胜岩之南偏西处建有“望景亭”,此诗便刻在亭旁的一块石碑上。

山顶的景色很美,三面群山连绵纵横,蔚然壮观;朵朵白云翻滚升腾在山谷间,让人仿佛置身仙境中。在山顶庙宇的附近有两块紧挨着的巨大岩石,被当地人看作一只硕大无比的石龟。仿佛是神来之笔,大自然的鬼斧神工所造就的这只石龟,其形态之逼真直让人惊叹不已。而在岩下,则有岭口水库、上岩寺水库镶嵌在群山中,阳光映照在如镜的湖水上,反射出万道光芒,美不胜收。

登顶德胜岩,游客们自然会注意到矗立在岩顶的建筑。这就是人们常说的胡公殿。相传,原先德胜岩上的古庙称岩东古寺,而胡公殿旧称“赫灵行庙”,始建于元初,是纪念南宋兵部侍郎胡则的庙宇。南宋绍兴三十二年(1162年),宋高宗赵构应百姓请求,用“赫灵”两字作为胡公的庙额。早在元朝时,胡公即为邑人所慕,文人学士纷至沓来,留下了不少吟赏风月的诗篇。

在胡公殿内写有胡公的生平介绍,展现了胡公“为官一任,造福一方”的事迹。千百年来,当初的皇帝早已被后人遗忘,而胡公却在岁月的磨砺中,逐步成为远近闻名、有求必应的“活菩萨”。这样的胜景,明白无误地表达了当地百姓滴水图报、重情感恩的优秀品质,也在无形中褒扬忠善,教育着千千万万的后代子孙从小要向善积德,长大后为百姓谋福祉。

胡公殿几经圯废,屡有修建。现殿系于1981年按旧貌重建,殿正门上方悬有“德胜岩”鎏金匾额。不过,说起德胜岩上的胡公殿,但凡到过德胜岩的游人都会惊讶地发现:在德胜岩面积不大的地方,咫尺之间居然建有前后两个“胡公大帝”,当地俗称是“左胡公”“右胡公”,也称为前、后殿。其实两个胡公殿分别由两个不同的寺院管理,但到底哪个才是真神?这可难煞了前来进香礼佛的四方民众。

宗泽推介景德院

德胜岩上奇石怪洞甚多,稠岩之北有上岩洞,岩下筑有上岩寺;而在稠岩之阳则有下岩洞,岩下筑有下岩寺。下岩寺又叫景云禅寺。据《康熙义乌县志》记载:“景云禅寺,县北二十五里,在稠岩下,唐稠锡禅师棲真之所。宋景德四年(1007年),知州张庶凝(时任睦州知州,州治建德)请敕‘景德院’。俗呼‘下岩寺’。”

稠锡禅师是唐玄宗开元年间的人物。《康熙义乌县志》对他的生平专门有记载:“稠锡禅师,居稠岩山中,顶曰上岩,麓曰下岩。师一日宴坐,闻膝间有婴儿声,知俗缘不了,乃叱开丛木,脱衣寄之,木合如故。下山娶妻生子,以酬宿业。复叱木取衣,为大沙门,后不知所往。”

周希古,字叔信,福建长溪(今霞浦)人,北宋端拱元年(988年)进士,历秘书丞、知蓬州,政绩昭著,两被玺书奖谕,终朝请大夫赠屯田员外郎。周希古一生近佛崇禅,在公务之余发心致力于弘扬禅法。在宋大中祥符五年(1012年)九月,他曾写有《景云禅寺记》,对稠岩院的相关情况有过记载。

其记曰:“婺星灵粹,应东阳郡也。郡属邑乌伤,为最邑也。邑外胜境,稠岩院也。有唐稠锡禅师棲真之处。”“景德四载(1007年),郡帅清河张公庶凝通理,清河张公文炳布政求治,革故惟新,询稠岩,徵应之始嘉,今来改制,愈于前躅有斯善绩,乃亟陈章奏,闻于天听,降敕赐‘景德禅院’为名焉。大殿一座,一间两厦。”“院前临广陌,环遶(同‘绕’)层巘,松篁森森而茂密,云烟澹澹而交映,非形胜何以彰其名,非道高何以乐其居。盖潇洒爽塏,无以加焉。”“稠锡禅者,出世深居。道逢圣宋,文皇御极。敕改稠岩,赐名‘景德’。肯构成规,诸方取则。开正觉路,入善教门。”

景德禅院凭借其深远的历史、壮丽的建筑和神秘的地理环境,成为当地的一大名胜。宋朝抗金名将宗泽曾写过《景德禅院新建藏殿记》:“夫百亿妙门,三藏为总,大哉利生之本,不可得而思议也。如来出世,以大士因缘示悟众生,繇一道清净,用一音演法,机感不同,而所闻亦异。”“乌伤之北,附县一舍,有院曰‘景德’,肇荒于唐。山主琳师始建经藏,写经律等仅一百函。师归寂,缺而不讲。越治平二年(1065年),院之徒契湜,遍募士庶,经满其数,置函五百,成卷五千有八,星环金晃,墨宝珍严,灿然焕赫。”“至元丰(1078年-1085年)中,居士叶诜崇信佛法,诚谓长者……益为经理其屋十八楹。越二年毕,乃告成。隆厦广阔,饰以珠贝,华轮盛丽,负以虬龙。穷极雕绘,间错文藻,内外一新,远近信仗,四方之人,若见若闻,或瞻或礼,阴其根茎,各有所闻。”

德胜岩重峦叠嶂,多奇石怪洞,其他还有洪岩洞、蝙蝠洞、九龙抢珠岩等,且倚山而建的寺庙也多,都各具特色。如在德胜岩南的山腰处有个红岩洞,相传葛洪曾隐居洞中炼丹。自1980年,倚岩修建有红云禅寺,寺名便取自于红岩洞之“红”字和景云禅寺的“云”字。

德胜岩,一处集自然风光、人文景观和历史遗迹于一体的风景名胜区,每年都吸引着成千上万的游客前来观光游览,看山、看水、看生态。在这里,你可以感受到大自然的神奇魅力,欣赏到大自然浑然天成的美景,感受到身心的放松与愉悦;在这里,你还可以领略到悠久的历史文化和古老的传统艺术的魅力,以及多元文化的和谐共处。漫步于山间小径,聆听钟声悠扬、轻烟袅袅,能让你忘却尘世的烦恼,真切享受树木、花草、流水回馈的自然之美,让心灵得到深度放松。

全媒体记者 龚献明 文/摄