编者按:今天是义乌先贤、清初治河名臣朱之锡诞辰400周年纪念日。朱之锡治理黄河、淮河及运河长达10年,殚精竭虑,卒于任上,成为清代河督殉于职守第一人。

值此朱之锡诞辰纪念日之际,我们沿着朱之锡生前走过的路,通过走访大运河、黄河、淮河沿岸人文景观,收集整理相关历史资料,进行宣传报道,刊发本文,以飨读者。

▢ 全媒体记者 龚献明 文/图

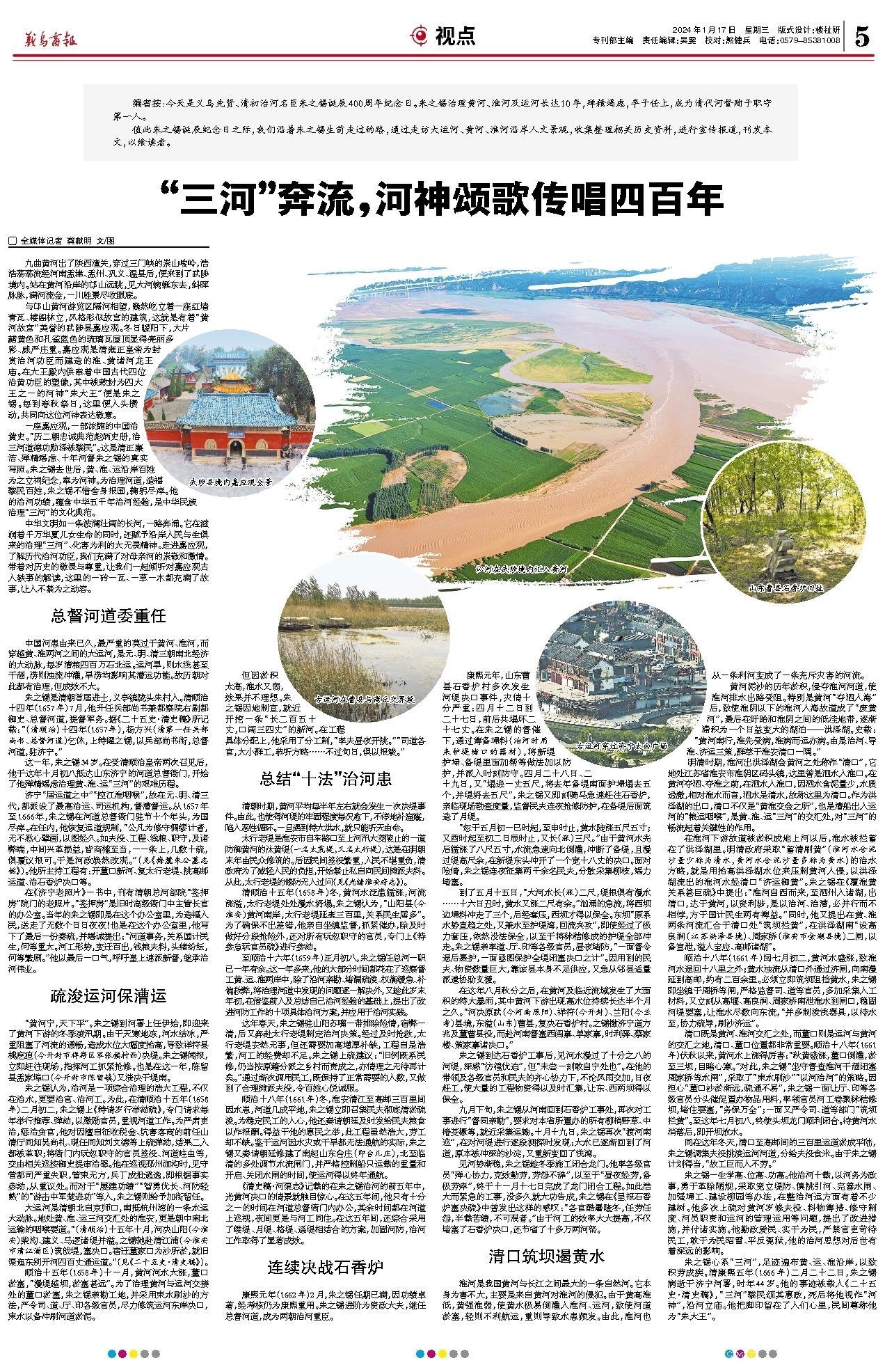

九曲黄河出了陕西潼关,穿过三门峡的崇山峻岭,浩浩荡荡流经河南孟津、孟州、巩义、温县后,便来到了武陟境内。站在黄河沿岸的邙山远眺,见大河蜿蜒东去,斜晖脉脉,满河流金,一川胜景尽收眼底。

与邙山黄河游览区隔河相望,巍然屹立着一座红墙青瓦、楼阁林立,风格形似故宫的建筑,这就是有着“黄河故宫”美誉的武陟县嘉应观。冬日暖阳下,大片赭黄色和孔雀蓝色的琉璃瓦屋顶显得亮丽多彩、威严庄重。嘉应观是清雍正皇帝为封赏治河功臣而建造的淮、黄诸河龙王庙。在大王殿内供奉着中国古代四位治黄功臣的塑像,其中被敕封为四大王之一的河神“朱大王”便是朱之锡。每到春秋祭日,这里便人头攒动,共同向这位河神表达敬意。

一座嘉应观,一部浓缩的中国治黄史。“历二朝忠诚典范彪炳史册,治三河道德功勋泽被黎民”。这是清正廉洁、殚精竭虑、十年河督朱之锡的真实写照。朱之锡去世后,黄、淮、运沿岸百姓为之立祠纪念,奉为河神。为治理河道,造福黎民百姓,朱之锡不惜舍身报国,鞠躬尽瘁。他的治河功绩,蕴含中华五千年治河经验,是中华民族治理“三河”的文化典范。

中华文明如一条波澜壮阔的长河,一路奔涌。它在滋润着千万华夏儿女生命的同时,还赋予沿岸人民与生俱来的治理“三河”、化害为利的大无畏精神。走进嘉应观,了解历代治河功臣,我们充满了对母亲河的崇敬和激情。带着对历史的敬畏与尊重,让我们一起倾听对嘉应观古人轶事的解读,这里的一砖一瓦、一草一木都充满了故事,让人不禁为之动容。

总督河道委重任

中国河患由来已久,最严重的莫过于黄河、淮河,而穿越黄、淮两河之间的大运河,是元、明、清三朝南北经济的大动脉,每岁漕粮四百万石北运。运河旱,则水浅甚至干涸,涝则浊流冲灌,旱涝均影响其漕运功能。故历朝对此都有治理,但成效不大。

朱之锡是清朝首届进士,义亭镇陇头朱村人。清顺治十四年(1657年)7月,他升任兵部尚书兼都察院右副都御史、总督河道,提督军务。据《二十五史·清史稿》所记载:“(清顺治)十四年(1657年),杨方兴(清第一任兵部尚书、总督河道)乞休,上特擢之锡,以兵部尚书衔,总督河道,驻济宁。”

这一年,朱之锡34岁。在受清顺治皇帝两次召见后,他于这年十月初八抵达山东济宁的河道总督衙门,开始了他殚精竭虑治理黄、淮、运“三河”的艰难历程。

济宁“居运道之中”“控江淮咽喉”,故在元、明、清三代,都派设了最高治运、司运机构,督漕督运。从1657年至1666年,朱之锡在河道总督衙门驻节十个年头,为国尽瘁。在任内,他恢复运道规制,“公凡为修守绸缪计者,无不悉心擘画,以图经久。如夫役、工程、钱粮、职守,及诸弊端,中间兴革损益,皆商榷至当,一一条上,几数十疏,俱覆议报可。于是河政焕然改观。”(见《梅麓朱公墓志铭》)。他所主持工程有:开董口新河、复太行老堤、挑高邮运道、治石香炉决口等。

在《济宁老照片》一书中,刊有清朝总河部院“签押房”院门的老照片。“签押房”是旧时高级衙门中主管长官的办公室。当年的朱之锡即是在这个办公室里,为造福人民,送走了无数个日日夜夜!也是在这个办公室里,他写下了最后一份奏疏,并竭诚提出:“河道事务,关系国计民生,何等重大。河工形势,变迁百出,钱粮夫料,头绪纷纭,何等繁剧。”他以最后一口气,呼吁皇上速派新督,继承治河伟业。

疏浚运河保漕运

“黄河宁,天下平”。朱之锡到河署上任伊始,即迎来了黄河下游的冬季凌汛期。由于天寒地冻,河水结冰,严重阻塞了河流的通畅,造成水位大幅度抬高,导致祥符县槐疙疸(今开封市祥符区军张楼村西)决堤。朱之锡闻报,立即赶往现场,指挥河工抓紧抢修。也是在这一年,陈留县孟家埠口(今开封市陈留镇)又溃决于堤南。

朱之锡认为,治河是一项综合治理的浩大工程,不仅在治水,更要治官、治河工。为此,在清顺治十五年(1658年)二月初二,朱之锡上《特请岁行举劾疏》,专门请求每年举行推荐、弹劾,以激励官员,重视河道工作。为严肃吏治,惩治贪官,他对因擅自征收税金、坑害客商的前任山清厅同知吴尚礼、现任同知刘文德等上疏弹劾,结果二人都被革职;将衙门内玩忽职守的官员差役、河道蛀虫等,交由相关巡按御史提审治罪。他在巡视邳州泇沟时,见守营都司严重失职,管束无方,兵丁成批逃逸,即根据事实参劾,从重议处。而对于“屡建功绩”“智勇优长、河防轻熟”的“游击中军楚进功”等人,朱之锡则给予加衔留任。

大运河是清朝北自京师口,南抵杭州湾的一条水运大动脉。地处黄、淮、运三河交汇处的淮安,更是朝中南北运输的咽喉要道。“(清顺治)十五年十月,河决山阳(今淮安)柴沟、建义、马逻诸堤并溢。之锡驰赴清江浦(今淮安市清江浦区)筑戗堤,塞决口。宿迁董家口为沙所淤,就旧渠迤东别开河四百丈通运道。”(见《二十五史·清史稿》)。

顺治十五年(1658年)十一月,黄河河水大涨,董口淤塞,“漫堤越坝,淤塞甚远”。为了治理黄河与运河交接处的董口淤塞,朱之锡亲勘工地,并采用束水刷沙的方法,严令司、道、厅、印各级官员,尽力修筑运河东岸决口,束水以备冲刷河道淤泥。

但因淤积太高,淮水又弱,效果并不理想。朱之锡因地制宜,就近开挖一条“长二百五十丈,口阔三四丈”的新河。在工程具体分配上,他采用了分工制,“率夫昼夜开挑。”“司道各官,大小群工,恭听方略……不过旬日,俱以报竣。”

总结“十法”治河患

清朝时期,黄河平均每半年左右就会发生一次决堤事件。由此,也使得河堤的牢固程度每况愈下,不停地补窟窿,陷入恶性循环。一旦遇到特大洪水,就只能听天由命。

太行老堤是淮安市自车路口至上河汛大茭陵止的一道防御黄河的汰黄堤(一名太荒堤,又名太行堤),这是在明朝末年由民众修筑的。后因民间差役繁重,人民不堪重负,清政府为了减轻人民的负担,开始禁止私自向民间摊派夫料。从此,太行老堤的修防无人过问(见《光绪淮安府志》)。

清顺治十五年(1658年)冬,黄河水泛滥猛涨,河流涨溢,太行老堤处处漫水坍塌。朱之锡认为,“山阳县(今淮安)黄河南岸,太行老堤延袤三百里,关系民生居多”。为了确保不出差错,他亲自坐镇监督,抓紧催办,除及时做好分段抢险外,还对所有玩忽职守的官员,专门上《特参怠玩官员疏》进行参劾。

至顺治十六年(1659年)正月初八,朱之锡任总河一职已一年有余。这一年多来,他的大部分时间都花在了巡察督工黄、运、淮两岸中,除了沿河亲勘、堵漏疏浚、权衡缓急、补偏救弊,将治理河道中发现的问题逐一解决外,又趁此岁末年初,在借鉴前人及总结自己治河经验的基础上,提出了改进河防工作的十项具体治河方案,并应用于治河实践。

这年春天,朱之锡驻山阳苏嘴一带排除险情,宿弊一清,后又奔赴太行老堤制定治河决策。经过及时抢救,太行老堤安然无事,但还需要加高增厚补缺,工程自是浩繁,河工的经费却不足。朱之锡上疏建议:“旧例既系民修,仍当按原籍分派之乡村而责成之,亦情理之无待再计矣。”通过渐次调用民工,既保持了正常需要的人数,又做到了合理摊派夫役,令百姓心悦诚服。

顺治十八年(1661年)冬,淮安清江至高邮三百里间因水患,河道几成平地,朱之锡立即召集民夫彻底清淤疏浚。为稳定民工的人心,他还奏请朝廷及时发给民夫粮食以作报酬。得益于他的惠民之举,此工程虽然浩大,劳工却不缺。鉴于运河因水灾或干旱都无法通航的实际,朱之锡又奏请朝廷修建了南起山东台庄(即台儿庄),北至临清的多处调节水流闸门,并严格控制船只运载的重量和开启、关闭水闸的时间,使运河得以终年通航。

《清史稿·河渠志》记载的在朱之锡治河的前五年中,光黄河决口的情景就触目惊心。在这五年间,他只有十分之一的时间在河道总督衙门内办公,其余时间都在河道上巡视,夜间更是与河工同住。在这五年间,还综合采用了缕堤、月堤、格堤、遥堤相结合的方案,加固河防,治河工作取得了显著成效。

连续决战石香炉

康熙元年(1662年)2月,朱之锡任期已满,因功绩卓著,经考核仍为康熙重用。朱之锡进阶为资政大夫,继任总督河道,成为两朝治河重臣。

康熙元年,山东曹县石香炉村多次发生河堤决口事件,灾情十分严重:四月十二日到二十七日,前后共塌坏二十七丈。在朱之锡的督催下,通过筹备埽料(治河时用来护堤堵口的器材),将新堤护埽、备堤里面加帮等做法加以防护,并派人时刻防守。四月二十八日、二十九日,又“塌进一丈五尺,将去年备堤南面护埽塌去五个,并堤坍去五尺”,朱之锡又即刻骑马急速赶往石香炉,亲临现场勘查度量,监督民夫连夜抢修防护,在备堤后面筑造了月堤。

“忽于五月初一巳时起,至申时止,黄水陡涨五尺五寸;又酉时起至初二日辰时止,又长(涨)三尺。”由于黄河水先后猛涨了八尺五寸,水流急速向北倒灌,冲断了备堤,且漫过堤高尺余,在新堤东头冲开了一个宽十八丈的决口。面对险情,朱之锡连夜征集两千余名民夫,分散采集柳枝,竭力堵塞。

到了五月十五日,“大河水长(涨)二尺,堤根俱有漫水……十六日丑时,黄水又涨二尺有余。”汹涌的急流,将西坝边埽料冲走了三个,后经套压,西坝才得以保全。东坝“原系水势直趋之处,又兼水至护堤湾,回流夹攻”,即使经过了极力套压,依然没法保全,以至于将秫秸修成的护堤全部冲走。朱之锡亲率道、厅、印等各级官员,昼夜堵防,“一面督令退后裹护,一面亟图保护全堤闭塞决口之计”。因用到的民夫、物资数量巨大,靠该县本身不足供应,又急从邻县适量派遣协助支援。

在这年八月秋分之后,在黄河及临近流域发生了大面积的特大暴雨,其中黄河下游出现高水位持续长达半个月之久。“河决原武(今河南原阳)、祥符(今开封)、兰阳(今兰考)县境,东溢(山东)曹县,复决石香炉村。之锡檄济宁道方兆及董曹县役,而赴河南督塞西阎寨、单家寨,时利驿、蔡家楼、策家寨诸决口。”

朱之锡到达石香炉工事后,见河水漫过了十分之八的河堤,深感“彷徨忧迫”,但“未尝一刻敢自宁处也”。在他的带领及各级官员和民夫的齐心协力下,不论风雨交加,日夜赶工,使大量的工程物资得以及时汇集,让东、西两坝得以保全。

九月下旬,朱之锡从河南回到石香炉工事处,再次对工事进行“督同亲勘”,要求对本省所置办的所有柳梢野草、中椿芟橛等,就近采集运输。十月十九日,朱之锡再次“渡河南巡”,在对河堤进行逐段测探时发现:大水已逐渐回到了河道,原本被冲深的沙淀,又重新变回了浅湾。

见河势渐稳,朱之锡趁冬季施工闭合龙门。他率各级官员“殚心协力,克效勤劳,劳怨不辞”,以至于“昼夜经劳,备极劳瘁”,终于十一月十七日完成了龙门闭合工程。如此浩大而紧急的工事,没多久就大功告成,朱之锡在《呈报石香炉塞决疏》中曾发出这样的感叹:“各官酷暑隆冬,任劳任怨,半载苦绩,不可泯者。”由于河工的效率大大提高,不仅堵塞了石香炉决口,还节省了十多万两河帑。

清口筑坝遏黄水

淮河是我国黄河与长江之间最大的一条自然河。它本身为害不大,主要是来自黄河对淮河的侵犯。由于黄高淮低,黄强淮弱,使黄水极易倒灌入淮河、运河,致使河道淤塞,轻则不利航运,重则导致水患频发。由此,淮河也从一条利河变成了一条充斥灾害的河流。

黄河泥沙的历年淤积,侵夺淮河河道,使淮河排水出路受阻。特别是黄河“夺泗入海”后,致使淮阴以下的淮河入海故道成了“废黄河”,最后在盱眙和淮阴之间的低洼地带,逐渐滞积为一个日益变大的湖泊——洪泽湖。史载:“黄河南行,淮先受病,淮病而运亦病。由是治河、导淮、济运三策,群萃于淮安清口一隅。”

明清时期,淮河出洪泽湖会黄河之处称作“清口”,它地处江苏省淮安市淮阴区码头镇,这里曾是泗水入淮口。在黄河夺泗、夺淮之前,在泗水入淮口,因泗水含泥量少,水质透澈,相对淮水而言,泗水是清水,故称这里为清口。作为洪泽湖的出口,清口不仅是“黄淮交会之所”,也是漕船出入运河的“粮运咽喉”,是黄、淮、运“三河”的交汇处,对“三河”的畅流起着关键性的作用。

在淮河下游故道被淤积成地上河以后,淮水被拦蓄在了洪泽湖里。明清政府采取“蓄清刷黄”(淮河水含泥沙量少称为清水,黄河水含泥沙量多称为黄水)的治水方略,就是用抬高洪泽湖水位来压制黄河入侵,以洪泽湖流出的淮河水经清口“济运御黄”。朱之锡在《覆淮黄关系甚巨疏》中提出:“淮河自西而来,至泗州入诸湖,出清口,达于黄河,以资利涉,是以治河、治漕,必并行而不相悖,方于国计民生两有裨益。”同时,他又提出在黄、淮两条河流汇合于清口处“筑坝拦黄”,在洪泽湖南“设高良涧(江苏洪泽县境)、周家桥(淮安市金湖县境)二闸,以备宣泄,溢入宝应、高邮诸湖”。

顺治十八年(1661年)闰七月初二,黄河水盛涨,致淮河水退回十八里之外;黄水浊流从清口外通过济闸,向南漫延到高邮,约有二百余里。必须立即筑坝阻挡黄水,朱之锡即坐镇于周桥等闸,严格监督司、道等官员,多加采集人工材料,又立刻从高堰、高良涧、周家桥南泄淮水到闸口,稳固河堤要塞,让淮水尽数向东流,“并多制浚浅器具,以待水至,协力疏导,刷沙济运”。

清口既是黄河、淮河交汇之处,而董口则是运河与黄河的交汇之地,清口、董口位置都非常重要。顺治十八年(1661年)伏秋以来,黄河水上涨得厉害:“秋黄盛涨,董口倒灌,淤至三坝,目睹心寒。”对此,朱之锡“坐守督查淮河干涸闭塞周家桥等水闸”,采取了“束水刷沙”“以河治河”的策略。因担心“董口沙淤渐远,疏通不易”,朱之锡一面让厅、印等各级官员分头催促置办物品用料,率领官员河工卷聚秫秸修坝,堵住要塞,“务保万全”;一面又严令司、道等部门“筑坝拦黄”。至这年七月初八,终使头坝龙门顺利闭合。待黄河水消落后,即开坝放水。

同在这年冬天,清口至高邮间的三百里运道淤成平陆,朱之锡调集夫役挑浚运河河道,分给夫役食米。由于朱之锡计划得当,“故工巨而人不劳。”

朱之锡一生学高、位高、功高。他治河十载,以河务为政事,勇于革除陋规,采取宽立堤防、慎挑引河、完善水闸、加强埽工、建设柳园等办法,在整治河运方面有着不少建树。他多次上疏对黄河岁修夫役、料物筹措、修守制度、河员职责和运河的管理运用等问题,提出了改进措施,并付诸实施。他勤政爱民、实干为民,严禁官吏苛待民工,敢于为民昭雪、平反冤狱,他的治河思想对后世有着深远的影响。

朱之锡心系“三河”,足迹遍布黄、运、淮沿岸,以致积劳成疾。清康熙五年(1666年)二月二十二日,朱之锡病逝于济宁河署,时年44岁。他的事迹被载入《二十五史·清史稿》,“三河”黎民颂其惠政,死后将他视作“河神”,沿河立庙。他把脚印留在了人们心里,民间尊称他为“朱大王”。