▢ 全媒体记者 左翠玉 文/图

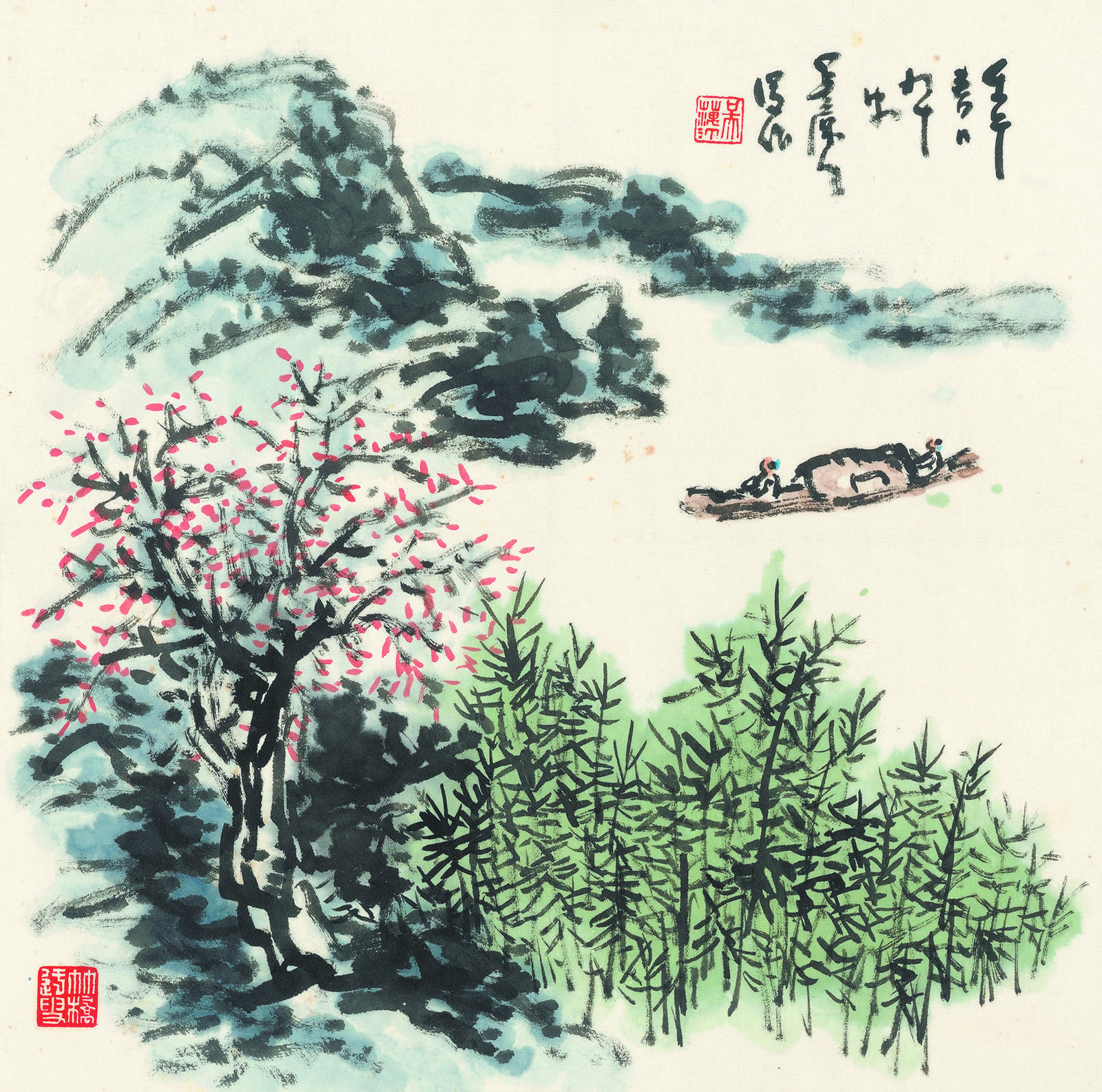

昨日下午,“商城文艺大观园”画亦词——吴藕汀作品展在春及草庐美术馆开幕。来自义乌及周边各县市的众多书画爱好者及文学艺术界人士纷纷慕名而至,现场欣赏吴藕汀先生精湛的笔墨,感受纯粹的中国文人画魅力。

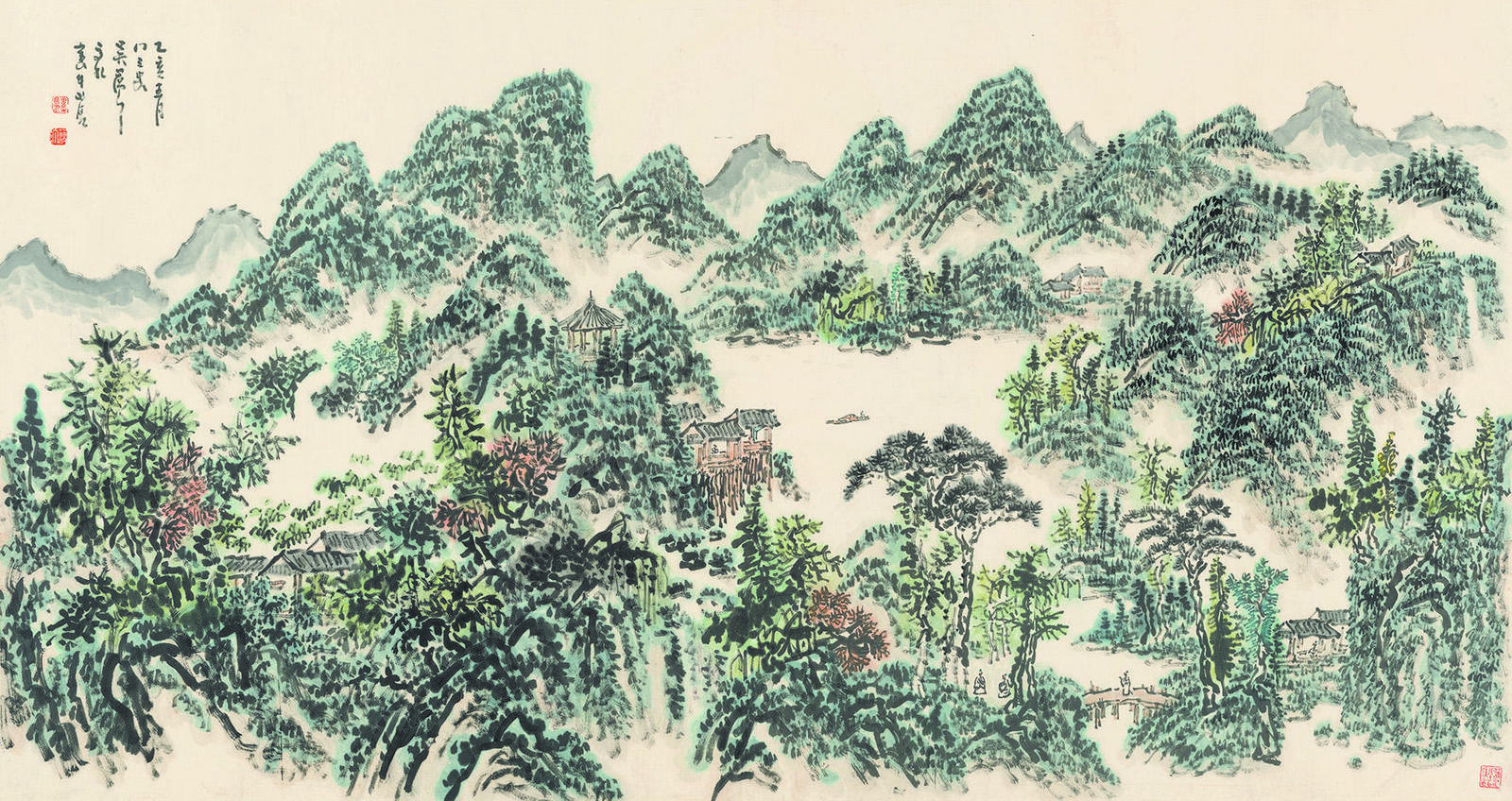

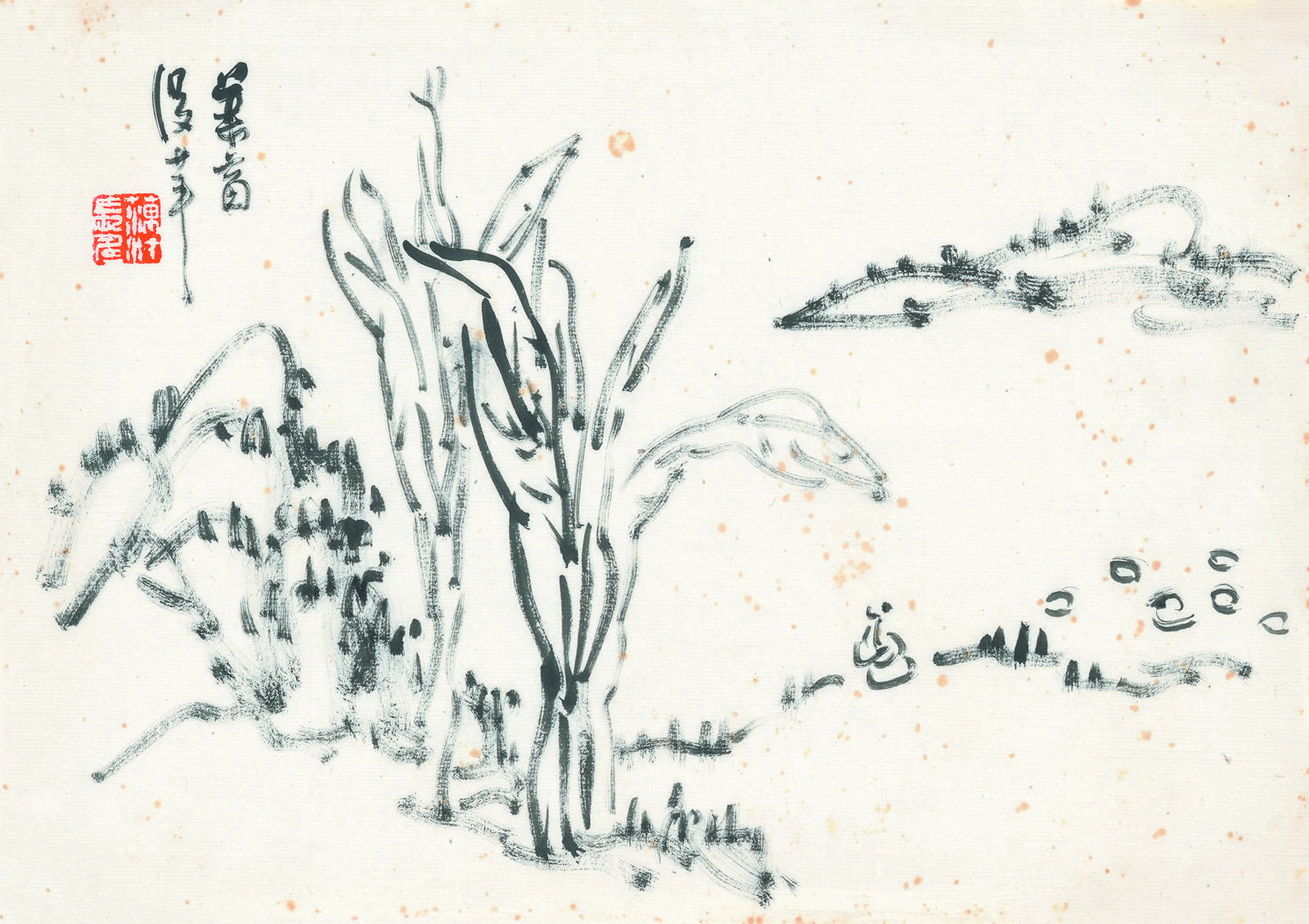

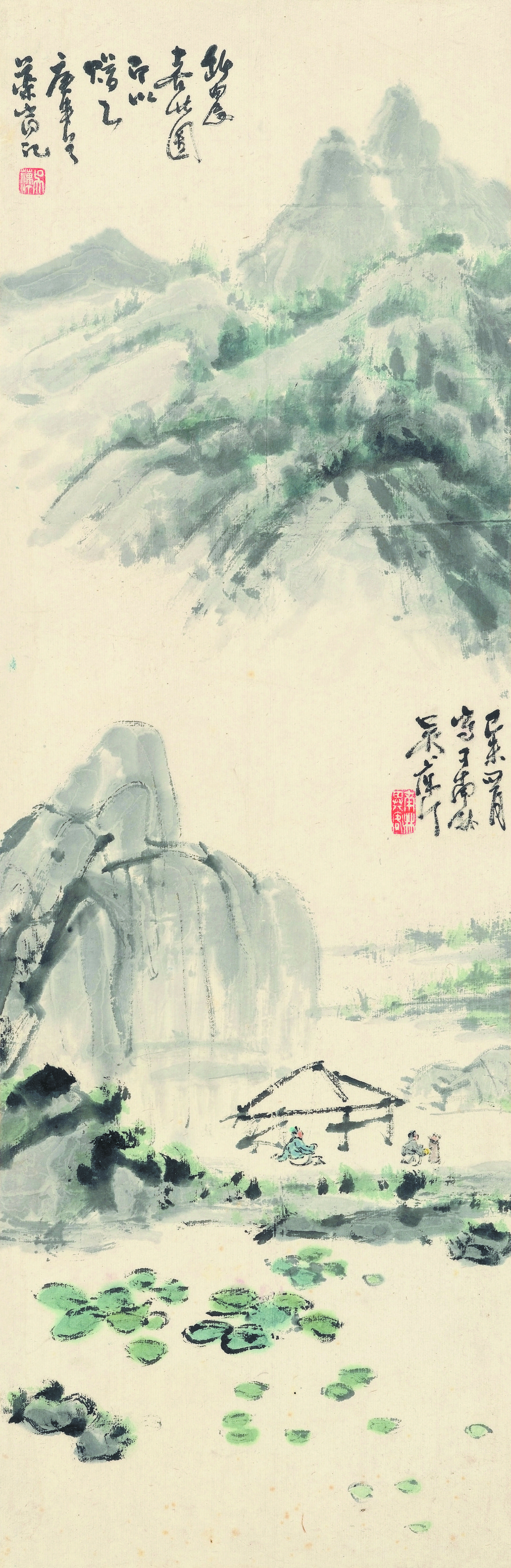

本次展览,共展出吴藕汀先生历年的精品书画作品100幅左右,不仅有代表性的山水花卉作品,还有平时较少展出的书法作品。这些作品皆借展于上海、杭州、嘉兴、平阳等地的家属、学生及藏家处,且大多是第一次与观众见面,十分难得。

他说,“我不会画画”,却被画坛巨擘黄宾虹赞为“人弃我取,为当世难得之人”。

谈及自己的文字,他说,“这种东西也只能自己看看”,却被地方文化学者叶瑜荪视为“我辈心目中的学术领袖”。

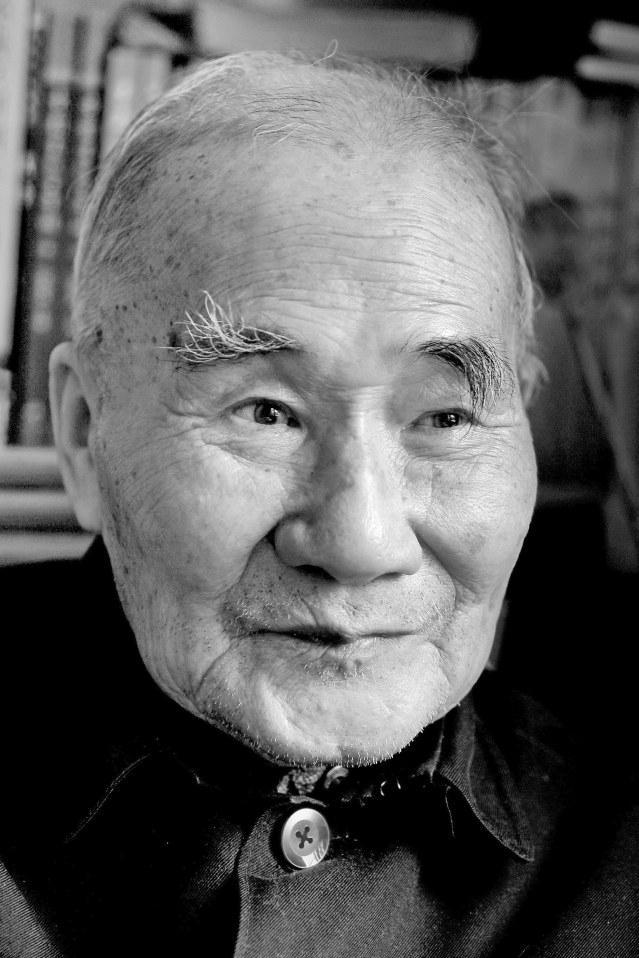

他就是吴藕汀,诗词画三绝,被誉为“最后的名士”。

1913年7月30日,吴藕汀出生于嘉兴的一个商人家庭。祖父吴兰圃,经营烧酒生意。父亲吴剑寒亦商亦文,喜欢书画,并有收藏。1928年,拜画家郭季人为师,学画花卉。又得金蓉镜、刘山、陈澹如、许鸿宾、朱大可及王迈常诸先生指导。1930年加入槜李金石书画社,自印《小钝庵藏印》。

天赋匪浅,加之后天博学多识,吴藕汀弱冠即负才名。

新中国成立后,吴藕汀全家迁往湖州南浔小镇,供职于江南著名的嘉业堂藏书楼。从此,他每日和古籍版本打交道,从事古籍版本的整理和研究工作,而且在这里一住就是50年。期间,他著有《词名索引》《药窗诗话》《近三百年嘉兴艺人志》《烟雨楼史话》《药窗词》等。当年,黄宾虹先生读到藕汀老人的《近三百年嘉兴艺人志》时,曾给予很高的评价。

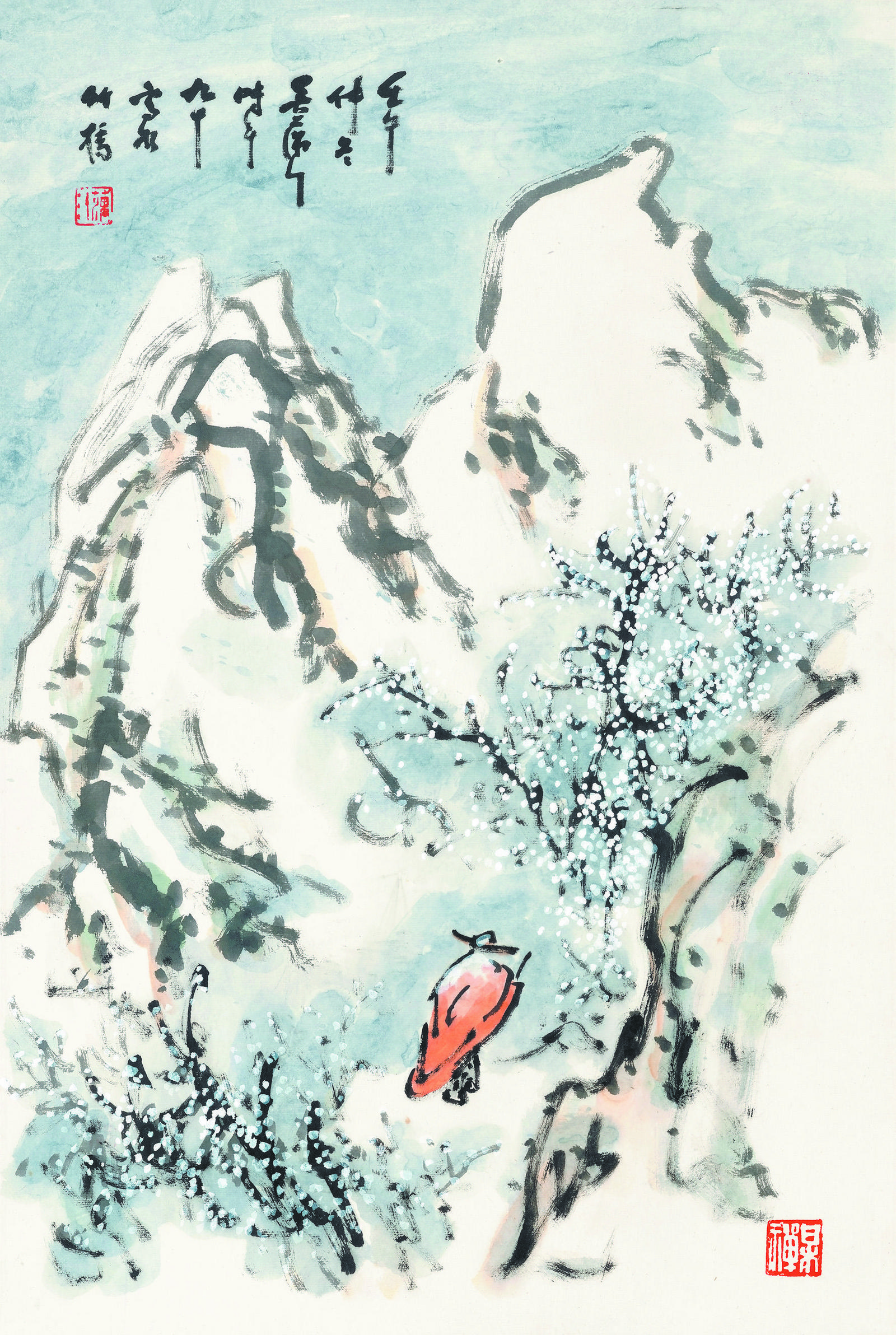

吴藕汀本无心做画家,然而他一涉笔,便不同寻常。即使数十年不作画,只埋头读书做学问,却为作画积淀了雄厚的基础。他不喜研究素描、色彩之类外技,几十年沉浸于诗书典籍中,却养得心中灵明洒脱,义理融通,无一毫尘襟俗韵。

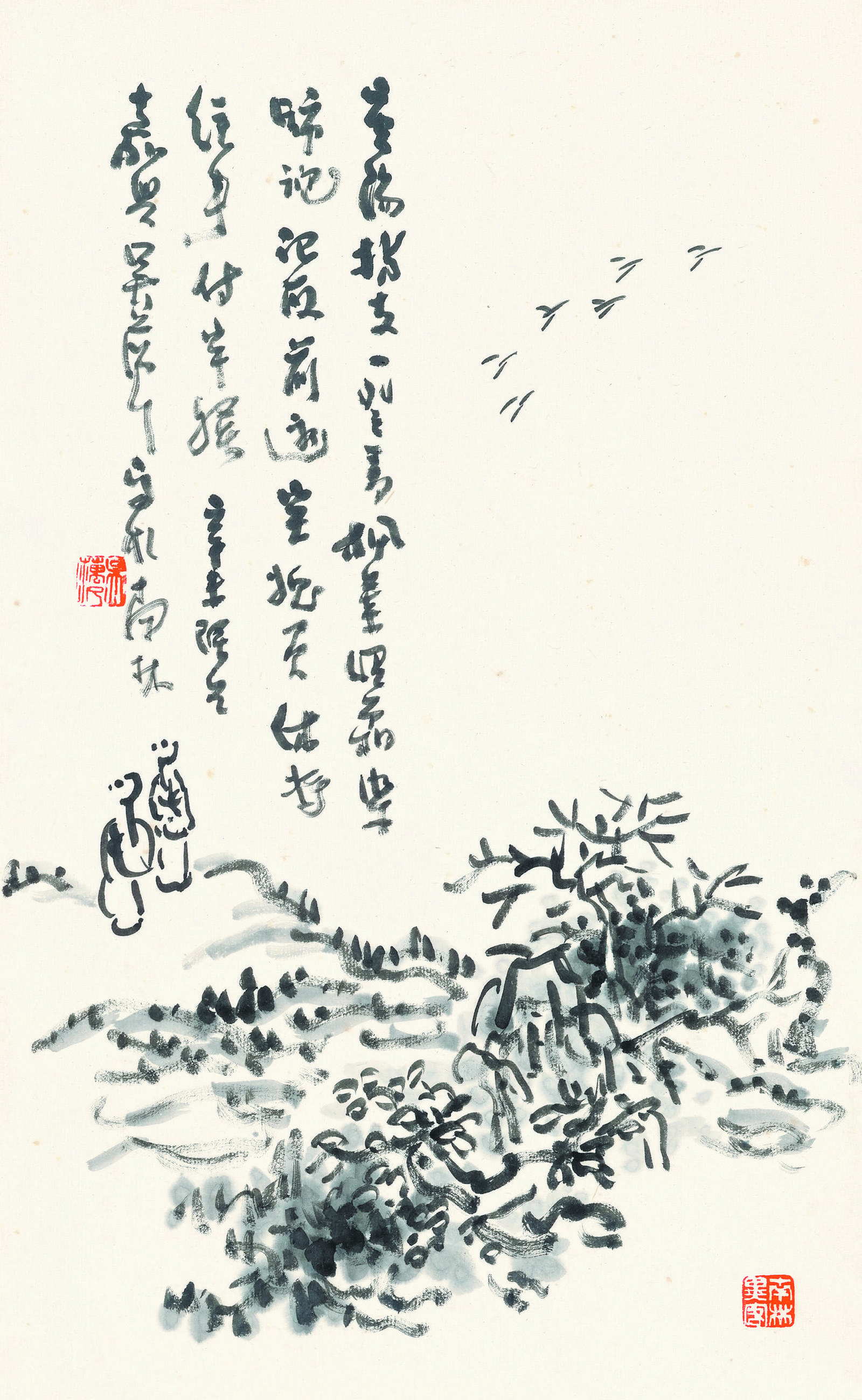

“故其所画,不在形似,不在色象,更不在素描,透视之类,意之所到,气生于笔,笔遣于像,至无蹊辙可求。惟天机流露,阳开阴阖,迅发惊绝,世不得而知也。”著名美术评论家陈传席在《画家吴藕汀》一文中,把沈茹松、庄一拂与吴藕汀并称为“嘉兴三杰”,道尽吴藕汀画作之精要:“其画山水树石,似蓬块而无蓬块之气,皆神明焕发,取成于心,意态随出,而生意隐显,触处成春,意趣深博。虽其无意于感人,而欢愉惨恻之思,书卷之气,皆溢于言象之外。真知画者见之,情动于中,意荡于外,又岂俗眼能识之者也。”

“吴藕汀先生的画就是真国画。”陈传席认为,吴藕汀的画作出自真性情,惟有真性情才有真艺术,他的画最能感人的,便是这种随意性,“观其用笔,宁支离,勿完整,以意驱笔,圆润多变化,无板、刻、结、硬以及长线无变动之病,可见先生对传统的研究是下过很大功夫的。”

上世纪50年代末60年代初,吴藕汀的母亲、妻子、幼子先后离世,一度困顿到靠变卖家什度日。此后十余年间,他又经历《两浙神徵》《嘉兴词录》《大顺军年谱》《吴三桂大传》《南堰志》《二次世界大战纲目》等书稿焚毁之事,可谓艰辛。

对此,著名理论艺术评论家柯文辉评论说:“吴藕汀画的不是画,是词,表达着抗战以后他的压抑人生,像雪地上的长虹、深秋的雁啼、梅花的微笑,给人净化的力量,战胜困难和自我,在艰苦中自塑塑人。”

“读史、填词、看戏、学画、玩印、吃酒、打牌、养猫、猜谜。”这18个字是他一生的自况,“前四项是主要生活,后五项是多头。我是专力则精,杂学则粗。”

留在人们印象里的他,喜欢横倚在藤椅上,右手捏着紫砂壶,左手一卷杂志,白眉紫面,活脱一尊罗汉。他一生不求闻达,在书画、文学、经史子集诸多领域皆有不凡建树,却自甘淡泊,避居嘉兴,不赴都市凑热闹,不与世俗同沉浮。终其一生,读自己想读的书,画自己想画的画。

据悉,本次展览将持续至5月27日。感兴趣的读者可前往观展,品画品书,感受吴藕汀先生“思想自由、人格独立”之魅力。