中国人民解放军,是中国共产党领导下的人民军队,是捍卫祖国的钢铁长城。无论是历史还是现在,无一例外地证明,人民解放军在取得政权、巩固政权中,均具有不可替代的重要作用。

值此中国人民解放军建军95周年来临之际,让我们一道回溯那烽火岁月中抗日武装组织的创建情况。

于无声处听惊雷

1927年9月,中共义乌独立支部成立。1928年10月,在时任中共浙江省委书记卓兰芳的直接主持下,成立首届中共义乌县委,并开展了卓有成效的工作。县委发动组织农民协会,积极开展农民运动,与此同时,不断壮大党的力量。

在这当中,义乌、永康交界地区(今赤岸镇鱼曹头一带)农民运动尤为活跃。为反抗国民党反动派的独裁统治,1928年年初,共产党员朱金则就地组织了一支20多人的革命武装,号称“红军”。至1931年初,队伍扩展至近百人。他们以东田、水竹坑等为活动中心,波及义(乌)、永(康)、东(阳)3县的交界地区。后在省保安部队和地方保卫团队的联合“围剿”下,不得不于1932年2月中旬解散。朱金则转移到汤溪、金华等地活动,1934年以后在浙南参加由刘英、粟裕领导的中国工农红军部队。

“七七事变”后,残暴的日本侵略者妄图速战速决,鲸吞整个中国,战火迅速蔓延神州大地。随着日寇铁蹄的步步进逼,抗日救亡运动也在浙东这片土地上蓬勃兴起。

1941年1月,乌云密布、腥风血雨,震惊中外的“皖南事变”爆发,白色恐怖笼罩江南大地。2月,根据“皖南事变”后的形势,中共中央和毛泽东作出了开辟浙东战略基地的决策。

“浙东抗日根据地位于杭州湾两岸,沪、杭、甬三角地带,东濒东海、南迄金华、义乌、东阳至宁波公路,西跨浙赣铁路金(华)、萧(山)线两侧,北达黄浦江两岸地区。”(《浙东抗日根据地史·前言》)这是个战略要地,为抗日战争时期全国19个抗日根据地之一。

此时,地处浙东的义乌,既受国民党的残暴统治,又遭日本鬼子的狂轰滥炸。1941年2月26日,身居义乌神坛家中从事创作的冯雪峰被国民党金华宪兵队逮捕,押送至江西上饶集中营;4月17日,正是集市,日机在人群密集的佛堂老市基投下一颗重磅炸弹,当场炸死民众120多人,炸伤无数;5月15日,日寇12架轰炸机在县治所在地盘旋数圈,释放烟幕弹后,随即进行狂轰滥炸,投下炸弹235枚、燃烧弹14枚,接连不断的、震耳欲聋的爆炸,使得全城顿时成了一片火海。不仅如此,为了不让人们去救人灭火,日机仍在上空盘旋扫射。此外,义亭、苏溪、华溪、大元、楂林等村落也都曾遭受日机轰炸。

据曾任中共义东北工委书记、中共诸义东县委书记、诸义东办事处主任,后任坚勇大队政委的江征帆回忆:

县委针对国民党反共高潮和日军侵犯的严峻形势,决定做好开展武装斗争的准备。在义乌西部下宅山区举办“游击训练班”,由皖南事变突围返回家乡的陈家金、陈凤歧等人,进行游击战术的辅导,一批党员和基本群众得到了训练。同时,县委积极加速开拓具有战略意义的山区边境,如义西的溪华、雪溪、萧皇塘,义北的大畈、里娄山,义东的华溪、巧溪,直至东阳县边境等处和沿浙赣铁路的孝顺、义亭、苏溪、大陈以及浦江的郑家坞一线车站,秘密组织网点。同时,由老党员蒋山做傅村乡乡长杨德鉴的工作,将党员杨加寿、杨祖庆安插进乡公所自卫队,以掌握这支小武装。这些有远见卓识的重要部署,为义乌党组织今后开展武装斗争奠定了良好的基础。(《追寻烽火岁月》)

1942年2月,因叛徒的出卖,中共浙江省委机关惨遭破坏,省委书记刘英被捕后光荣牺牲。

面对严峻形势,浙东地区的各级党组织,一面宣传中共中央提出的“坚持抗战、反对投降”“坚持团结、反对分裂”“坚持进步、反对倒退”的方针,反击国民党的反共阴谋;一面贯彻执行中共中央关于在国民党统治区实行“隐蔽精干,长期埋伏,积蓄力量,以待时机”的方针,党的活动转入隐蔽斗争。按照中共中央“隐蔽精干”的方针,改党委制为特派员制,金属特委改称金属地区特派员,义乌县委改称义乌县特派员,实行单线领导。省委任命陈雨笠为中共金属地区特派员。县委所属4个区委和区委所属支部263名党员全部终止党的集体活动,改为单线联系。

1942年5月15日,日军调集大批兵力发动了浙赣战役,抗日斗争形势面临着生死存亡的严峻考验。彼时,浙中一带形势万分危急,义乌人民生活在水深火热之中。5月19日,金属地区特派员陈雨笠深知形势恶劣,在失去上级党组织领导的情况下,毅然决然在义乌柳村共产党员杨文清家,召开历时两天的党的紧急会议,并决定开展抗日武装斗争,誓与日寇抗战到底。

这一天,五位装扮成医生、教师、记者身份的人,从四面八方来到了杨文清的家。他们分别是金属特派员陈雨笠、义乌县特派员江征帆、浦江县特派员梅凯及义乌联络员杨广平、黄峰。

会议进行到黎明,结束前,在陈雨笠提议下,与会人员神情肃穆,举起双手宣誓:“坚持原地斗争,坚决抗战到底,创建抗日根据地,誓与金义浦兰人民共存亡。”

这次会议在柳村召开,史称“柳村会议”。

这是一次具有重要历史意义的决策性会议,是金属地区党组织发动群众、建立抗日武装队伍,开展抗日游击战争,建立敌后抗日根据地的奠基性会议,是中共义乌党史的一个里程碑。柳村会议精神,像一支火炬,迅速点燃了金东义西地区的抗日烽火。会后,各地抗日斗争在共产党领导下,轰轰烈烈地开展起来了。

抗战劲旅巧组建

胜负之征,精神先见。根据党的柳村会议意见,中共义乌县委一手狠抓枪杆子,一手大力发动群众,揭露日寇侵华恶行,宣传抗击日寇、保家卫国的重要意义,弘扬骁勇善战、报国之志的明代义乌兵精神。

组建抗日武装,首先要解决人和枪的问题,为此,义乌县委决定大力发动青年骨干报名参加抗日自卫队,同时号召群众收集散落在民间的武器弹药,包括土枪土炮、大刀长矛等。由于抗日是人民的共同意愿,因此,报名参加自卫队和收集武器工作,从一开始就得到群众的大力支持,工作进展得很顺利。

据被誉为“红色县长”的吴山民回忆,当时第一批武器大致如下:(1)我历年秘密准备的各式短枪7支(4支木壳、2支左轮、1支手枪),步枪2支;(2)吴璋同志留下2支木壳(1支是吴琅芝买的);(3)傅村乡自卫队那边通过杨德鉴拉来步枪16支;(4)群众在日寇行动中掉队的,及顽军丢失的,分头缴来的若干支。(《金义浦兰、诸义东抗日根据地》)

经过艰苦的工作和斗争,截至1942年7月初,中共义乌县委已拥有70多支长短枪和一部分土枪土炮、大刀长矛,为建立党领导的抗日武装打下了坚实基础。

在收集武器的同时,党内还进行动员教育,要党员带头参加游击小组。对铁路以北的金东义西广大地区,包括吴店、傅村、杨家、王阡、张家、溪华等地,先后建立起十几个游击小组,开展除奸、反霸、收缴武器等游击活动。对于打击敌人的伪化活动、维护社会治安等方面,都起到了积极作用。为了正式把队伍拉起来,县委还决定再次举办游击骨干训练班。

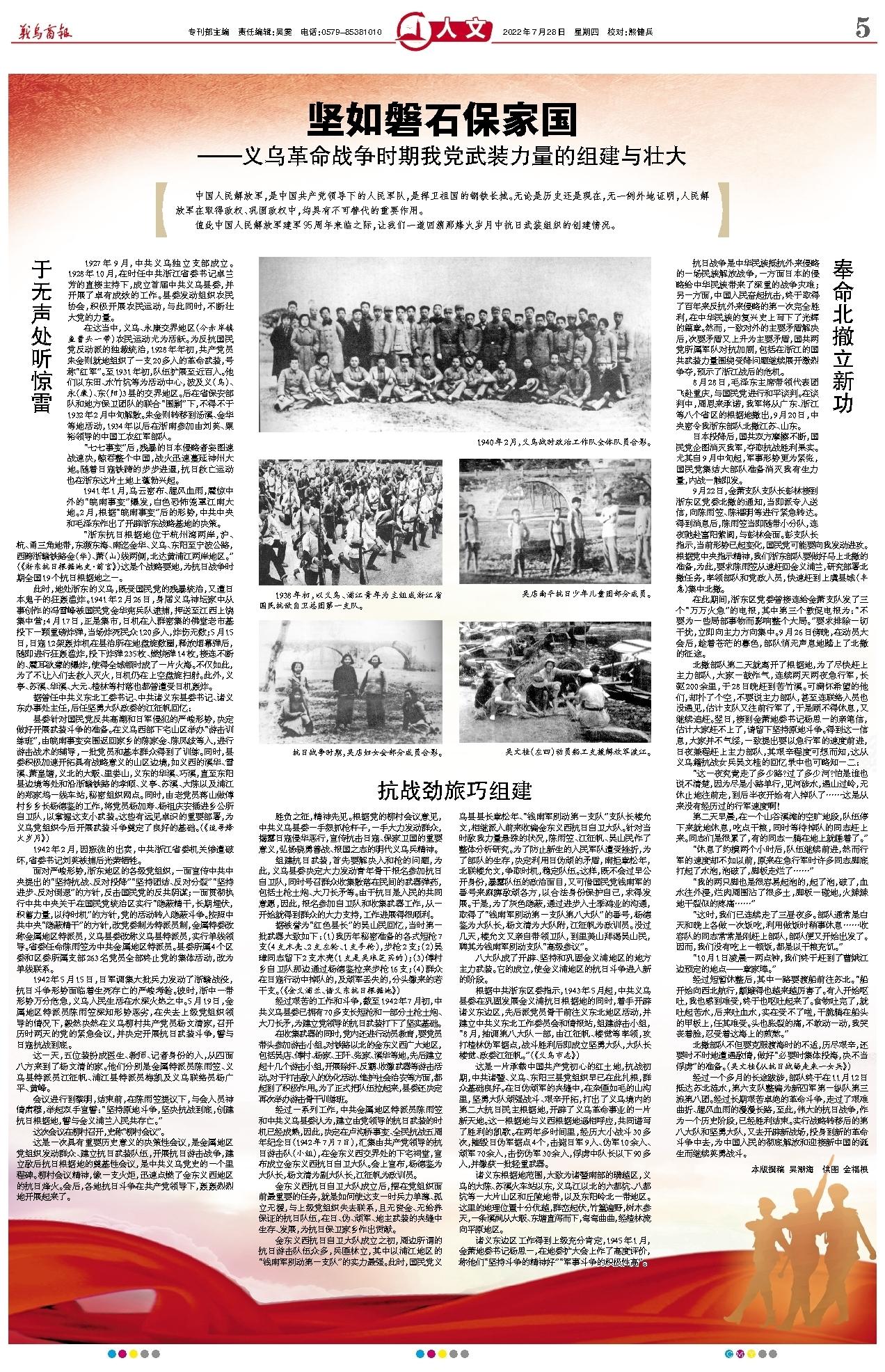

经过一系列工作,中共金属地区特派员陈雨笠和中共义乌县委认为,建立由党领导的抗日武装的时机已经成熟,因此,决定在卢沟桥事变、全民抗战五周年纪念日(1942年7月7日),汇集由共产党领导的抗日游击队(小组),在金东义西交界处的下宅祠堂,宣布成立金东义西抗日自卫大队。会上宣布,杨德鉴为大队长,杨文清为副大队长,江征帆为政训员。

金东义西抗日自卫大队成立后,摆在党组织面前最重要的任务,就是如何使这支一时兵力单薄、孤立无援,与上级党组织失去联系,且无资金、无给养保证的抗日队伍,在日、伪、顽军、地主武装的夹缝中生存、发展,为抗日保卫家乡作出贡献。

金东义西抗日自卫大队成立之初,周边所谓的抗日游击队伍众多,兵匪林立,其中以浦江地区的“钱南军别动第一支队”的实力最强。此时,国民党义乌县县长章松年、“钱南军别动第一支队”支队长楼允文,相继派人前来收编金东义西抗日自卫大队。针对当时敌我力量悬殊的状况,陈雨笠、江征帆、吴山民作了整体分析研究。为了防止新生的人民军队遭受挫折,为了部队的生存,决定利用日伪顽的矛盾,南拒章松年,北联楼允文,争取时机,稳定队伍。这样,既不会过早公开身份,暴露队伍的政治面目,又可借国民党钱南军的番号来麻痹敌顽各方,以合法身份保护自己,求得发展。于是,为了灰色隐蔽,通过进步人士季鸿业的沟通,取得了“钱南军别动第一支队第八大队”的番号,杨德鉴为大队长,杨文清为大队附,江征帆为政训员。没过几天,楼允文又亲自带领卫队,到里美山拜谒吴山民,聘其为钱南军别动支队“高级参议”。

八大队成了开辟、坚持和巩固金义浦地区的地方主力武装。它的成立,使金义浦地区的抗日斗争进入新的阶段。

根据中共浙东区委指示,1943年5月起,中共义乌县委在巩固发展金义浦抗日根据地的同时,着手开辟诸义东边区,先后派党员骨干前往义东北地区活动,并建立中共义东北工作委员会和情报站,组建游击小组,“8月,抽调第八大队一部,由江征帆、楼觉等率领,攻打楂林伪军据点,战斗胜利后即成立坚勇大队,大队长楼觉、政委江征帆。”(《义乌市志》)

这是一片承载中国共产党初心的红土地,抗战初期,中共诸暨、义乌、东阳三县党组织早已在此扎根,群众基础良好。在日伪顽军的夹缝中,在杂匪如毛的山沟里,坚勇大队顽强战斗、艰辛开拓,打出了义乌境内的第二大抗日民主根据地,开辟了义乌革命事业的一片新天地。这一根据地与义西根据地遥相呼应,共同谱写了胜利的凯歌。在两年多时间里,经历大小战斗30多次,摧毁日伪军据点4个,击毙日军9人、伪军10余人、顽军70余人,击伤伪军30余人,俘虏中队长以下90多人,并缴获一批轻重武器。

诸义东根据地范围,大致为诸暨南部的璜越区,义乌的大陈、苏溪火车站以东,义乌江以北的六都坑、八都坑等一大片山区和丘陵地带,以及东阳岭北一带地区。这里的地理位置十分优越,群峦起伏,竹篁遍野,树木参天,一条溪涧从大畈、东塘直泻而下,弯弯曲曲,经楂林流向平原地区。

诸义东边区工作得到上级充分肯定,1945年1月,金萧地委书记杨思一,在地委扩大会上作了高度评价,称他们“坚持斗争的精神好”“军事斗争的积极性高”。

奉命北撤立新功

抗日战争是中华民族抵抗外来侵略的一场民族解放战争,一方面日本的侵略给中华民族带来了深重的战争灾难;另一方面,中国人民奋起抗击,终于取得了百年来反抗外来侵略的第一次完全胜利,在中华民族的复兴史上写下了光辉的篇章。然而,一致对外的主要矛盾解决后,次要矛盾又上升为主要矛盾,国共两党所属军队对抗加剧,包括在浙江的国共武装力量围绕受降问题继续展开激烈争夺,预示了浙江战后的危机。

8月28日,毛泽东主席带领代表团飞赴重庆,与国民党进行和平谈判。在谈判中,周恩来承诺,我军将从广东、浙江等八个省区的根据地撤出,9月20日,中央密令我浙东部队北撤江苏、山东。

日本投降后,国共双方摩擦不断,国民党企图消灭我军,夺取抗战胜利果实。尤其自9月中旬起,军事形势更为紧张,国民党集结大部队准备消灭我有生力量,内战一触即发。

9月22日,金萧支队支队长彭林接到浙东区党委北撤的通知,当即派专人送信,向陈雨笠、陈福明等进行紧急转达。得到消息后,陈雨笠当即随带小分队,连夜驰赴富阳紫阆,与彭林会面。彭支队长指示,当前形势已起变化,国民党可能要向我发动进攻。根据党中央指示精神,我们浙东部队要做好马上北撤的准备,为此,要求陈雨笠从速赶回金义浦兰,研究部署北撤任务,率领部队和党政人员,快速赶到上虞县城(丰惠)集中北撤。

在此期间,浙东区党委曾接连给金萧支队发了三个“万万火急”的电报,其中第三个敦促电报为:“不要为一些局部事物而影响整个大局。”要求排除一切干扰,立即向主力方向集中。9月26日傍晚,在动员大会后,趁着苍茫的暮色,部队悄无声息地踏上了北撤的征途。

北撤部队第二天就离开了根据地,为了尽快赶上主力部队,大家一鼓作气,连续两天两夜急行军,长驱200余里,于28日晚赶到苦竹溪。可满怀希望的他们,却扑了个空,不要说主力部队,甚至连联络人员也没遇见,估计支队又往前行军了,于是顾不得休息,又继续追赶。翌日,接到金萧地委书记杨思一的亲笔信,估计大家赶不上了,请留下坚持原地斗争。得到这一信息,大家并不气馁,一致提出要以急行军的速度前进,日夜兼程赶上主力部队,其艰辛程度可想而知,这从义乌籍抗战女兵吴文桂的回忆录中也可略知一二:

“这一夜究竟走了多少路?过了多少河?怕是谁也说不清楚,因为尽是小路单行,见河涉水,遇山过岭,无休止地往前走,到后半夜开始有人掉队了……这是从来没有经历过的行军速度啊!

第二天早晨,在一个山谷溪滩的空旷地段,队伍停下来就地休息,吃点干粮,同时等待掉队的同志赶上来。同志们是很累了,有的同志一躺在地上就睡着了。”

“休息了约莫两个小时后,队伍继续前进,然而行军的速度却不如以前,原来在急行军时许多同志脚底打起了水泡,泡破了,脚板走烂了……”

“我的两只脚也是很容易起泡的,起了泡,破了,血水往外浸,烂肉周围沾了很多土,脚板一碰地,火辣辣地干裂似的疼痛……”

“这时,我们已连续走了三昼夜多。部队通常是白天和晚上各做一次饭吃,利用做饭时稍事休息……收容队的同志常常是刚赶上部队,部队便又开始出发了。因而,我们没有吃上一顿饭,都是以干粮充饥。”

“10月1日凌晨一两点钟,我们终于赶到了曹娥江边预定的地点——章家埠。”

经过短暂休整后,其中一路要渡船前往苏北。“船开始向西北航行,颠簸得也越来越厉害了。有人开始呕吐,我也感到难受,终于也呕吐起来了。食物吐完了,就吐起苦水,后来吐血水,实在受不了啦,干脆躺在船头的甲板上,任其难受。头也胀裂的痛,不敢动一动,我哭丧着脸,忍受着这海上的煎熬。”

北撤部队不但要克服渡海时的不适,历尽艰辛,还要时不时地遭遇敌情,做好“必要时集体投海,决不当俘虏”的准备。(吴文桂《从抗日战场走来一女兵》)

经过一个多月的长途跋涉,部队终于在11月12日抵达苏北涟水,第六支队整编为新四军第一纵队第三旅第八团。经过长期艰苦卓绝的革命斗争,走过了艰难曲折、腥风血雨的漫漫长路,至此,伟大的抗日战争,作为一个历史阶段,已经胜利结束。实行战略转移后的第八大队和坚勇大队,又去开辟新战场,投身到新的革命斗争中去,为中国人民的彻底解放和迎接新中国的诞生而继续英勇战斗。

本版撰稿 吴潮海 供图 金福根