开栏的话

“宋韵文化”作为中国优秀传统文化的重要组成部分,是具有中国气派与浙江辨识度的重要文化标识。在义乌市博物馆,蕴含浓郁人文气质的“宋韵文物”馆藏品类丰富,纹饰之精美、器型之大气,足以惊艳四座。为从不同视角反映宋代特有的工艺风格和流行文化,展现宋代艺术风韵,本报与市博物馆联合推出“博物览胜·宋韵寻踪”系列报道,挖掘“宋韵文物”背后的历史文化内涵,为读者开启一段奇妙的千年穿越之旅。

“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。”欧阳修被贬谪后,在失意的境遇下,还能淡然品尝美酒、欣赏美景;“明月几时有,把酒问青天。”苏轼借酒表达豪放的性格和不凡的气魄,以寄托对亲人的思念。宋朝多文人,文人多风雅,而“酒”便是宋人吟颂风雅的一大利器。

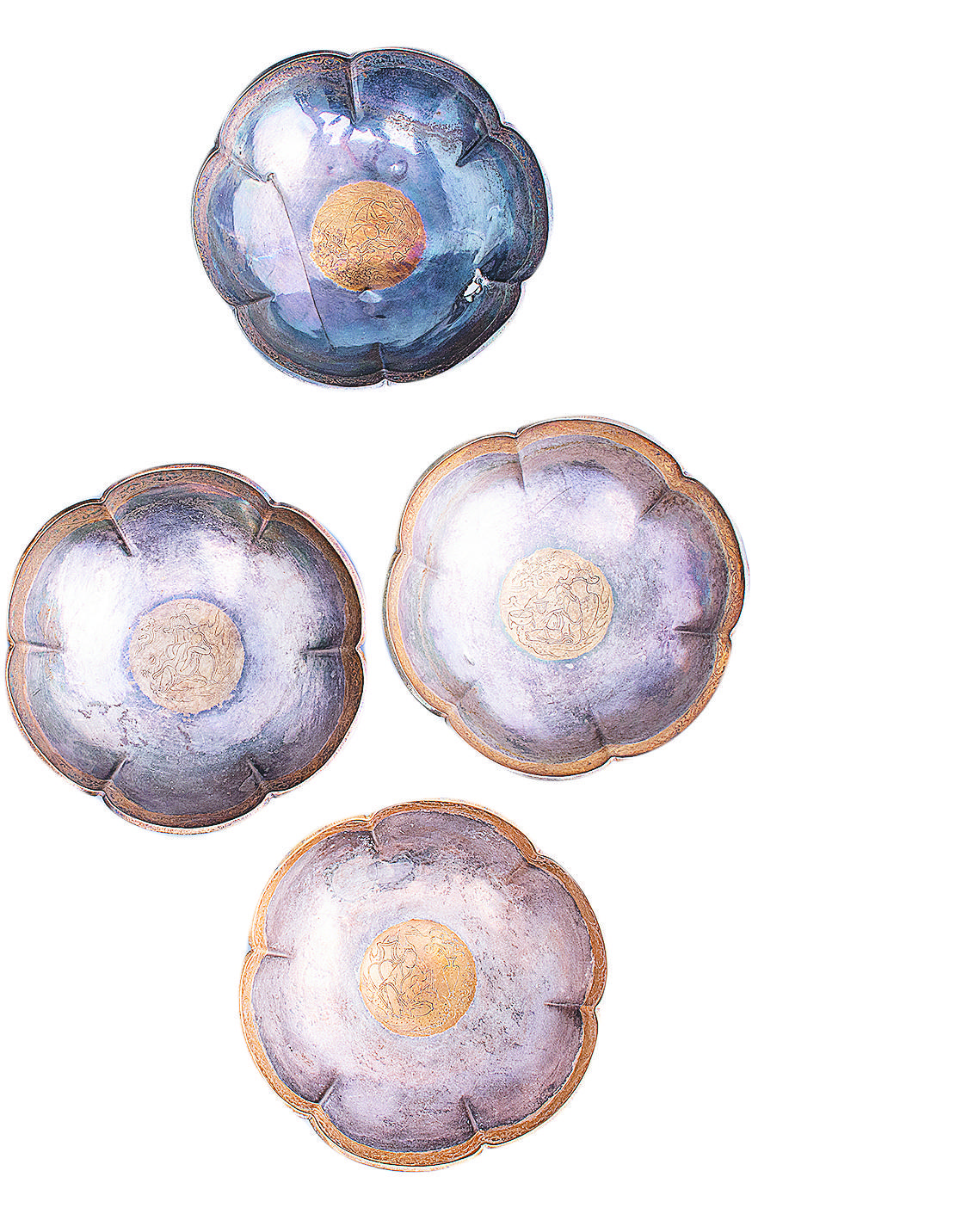

宋人对酒可谓到了痴迷的程度,从宋人酒具的独特性上便可探知一二。在义乌市博物馆,关于宋代酒文化的馆藏独具一格,细心品鉴,其造型、色泽无不令人眼前一亮。温碗注子、六出花口银台盏、箸瓶与渣斗……浪漫的时代诞生出各种精致绝美的酒具,从中呈现出宋朝的人文风情与雅韵。

堪比艺术品的宋代酒具

现代人喝酒,一杯杯喝的都是面子;宋朝人喝酒,一口口喝的都是情调。这“情调”以文人雅客的“小词”“散曲”抒发,依托“琴棋书画”而现。宋朝经济繁荣,粮食充裕,爱喝酒的文人墨客迭出,也助推了酒具的繁荣发展。

从市博物馆收藏的宋代酒具来看,无论是盛酒、煮酒或饮酒器,都蕴藏着宋朝独特完整的饮酒文化。据老文博人回忆,1986年12月20日,义乌柳青乡游览亭村一村民在建房取土过程中,在一小土丘内意外发现了一个银器窖藏,随即被欣喜的众民工肆意挖出,后被闻讯而来的乡镇干部和博物馆工作人员共同收缴。经清理,有多种造型的银器70余件,但超四分之三有不同程度残损。这批银器造型雅致美观,錾刻工艺出神入化,装饰图案丰富多彩,堪比艺术品,为国内罕见。

众多出土的银器,就像一个待探寻的文化“新大陆”,只有经过层层抽丝剥茧,方能汲取其中奥妙。这些银器极具艺术与考古价值,其中有一批造型相似的六出花口银盏,口沿一圈饰连枝花纹,器体精致完整,色泽光亮。让人惊喜的是,每个六出花口银盏盏心的图案人物均不相同,有用勺子大口舀酒喝的好酒之人,有边喝酒边吹笛子的文人雅士,更有醉酒后打翻酒杯,闭眼酣睡的醉客。每一个六出花口银盏都搭配一个形如托盘的六出花口银盏托,盏托的盘心有突起的小圆台,银盏可置于银盏托上,二者合称“台盏”。宋人喝酒时,便可托起“台盏”品酒,仿佛置身于充满仪式感的上流宴会中。

台盏、注子、温碗以及经瓶(明代称为“梅瓶”)是五代和两宋时期普遍流行的酒具组合形式。饮酒时,宋人会将贮藏在经瓶中的酒倒入注子,再将注子置于温碗中,向注碗中注入热水,可以温酒。在柳青乡游览亭发现的银器窖藏中,同样也发现了银质的温碗和注子,不仅实用性强,而且造型优美、做工精良,无论从哪个角度看,都极具艺术效果。

试想一下,古代贵人豪爽地宴请宾客,桌案上摆满了水果和糕点,一旁的侍从娴熟地用温碗和注子温酒,谈笑风生间,来客们边吟诗边品酒,该是何等的闲情雅致。

从“温酒”品宋代酒桌文化

“无酒不成宴,无酒不成礼,无酒不成欢,无酒不成敬。”一直以来,中国人的饭桌上就少不了酒。逢年过节,亲友相聚,宴席之上,宾客间总有聊不完的话题,如果没有这温碗,怕是酒还未喝完就冷了。

自商周以来,中国人就用温酒器温酒,并延续到宋朝。相传,古人温酒有两种方法,一种是直接用明火温酒,另一种是隔热水温酒。明火温酒,火候难把握,影响酒的味道,想要保持酒的醇厚和香甜,隔热水温酒比较合适。怎么隔热水呢?从市博物馆馆藏的这款温碗和注子组合可见端倪,碗呈六瓣莲花形,是宋代常见的注碗形制,其造型比例适度,器身形似一朵盛开的花朵,显得格外协调自然、美观大方。更妙的是,古人做了个与温碗大小相匹配的注子,注子与温碗间留出适当的空间,放置热水用以温酒。“饮酒过程中,侍从会随时更换温碗里的热水,以达到持续保温的效果。”市博物馆工作人员金家玮说。

“宋人饮酒的场景,与五代十国饮酒文化有关,这从一些画作或诗词歌赋中也能捕捉到一些蛛丝马迹。”据金家玮介绍,五代十国时期南唐画家顾闳中的绘画作品《韩熙载夜宴图》,就描绘了权臣韩熙载家设夜宴载歌行乐的场面。此画表现的就是一次完整的韩府夜宴过程,即琵琶演奏、观舞、宴间休息、清吹、欢送宾客五段场景。整幅作品线条遒劲流畅,工整精细,构图富有想象力。《韩熙载夜宴图》宋摹本,绢本设色,现藏于北京故宫博物院。

从这幅画作可以看出,最右侧的琵琶演奏场景中,身穿红袍的主人坐在卧榻上,四周坐满了宾客,桌案上则备着水果、糕点,还有温酒器、台盏等供士大夫们畅饮。有趣的是,有的酒盏放置于盏托上,有的酒盏则倒盖在盏托上。“酒盏是正放还是倒置,其实表达的是宾客喝酒的态度,想继续喝就正放,不想喝了就倒扣在盏托上。”金家玮介绍,该画作可谓将宋朝的酒桌文化展现得淋漓尽致。

在宋代大户人家的高档宴席上,好的酒具还需搭配固定的餐具,才能显示出高档和讲究。其必备的餐具之一叫“箸瓶”,是装筷子勺子的盛具。宋人宴请宾客时,每桌都有一个箸瓶,候客人入席,会有专人取出筷子递给客人,客人再将筷子搁于眼前的“止箸”上,才显得卫生精致。同时,还有一个专门盛放肉骨鱼刺等食物渣滓的用具“渣斗”。“在宋人的餐桌上,你啃剩的骨头不能直接吐在餐桌上,那样既不卫生也不礼貌,而是要倒入渣斗中。”金家玮介绍,目前馆藏的青瓷渣斗和青铜箸瓶也非常具有观赏性。宋人讲究的酒桌文化,从中可见一斑。

宋人浪漫的行酒雅趣

天朗气清的日子,宋代词人登山游玩,文人雅士吟诗作对、借酒遣怀。东晋,王羲之在暮春之时和友人在会稽山聚会,把酒杯放在水流中任意漂,漂到谁那儿谁就饮酒,再即兴作诗一首,然后谈天论地,好生惬意。可见酒在文人雅士的生活中不可或缺。

而平民百姓则喜欢在坊市斗酒、畅玩酒令。宋人每次行酒前,都会请一名艺伎做裁判,然后开始击鼓传花,从执花者开始,唱一句词传一次花。这个过程中艺伎还会进行必要的客串,受委托唱词或是传花。而且艺伎的夸张演绎动作必须到位,如果动作稍缓就会被罚酒,这样容易引发下一轮游戏中的报复行为,游戏也会越来越精彩。

因为这种游戏契合了宋王朝重文轻武的整体气质,因此行酒游戏在宋代十分盛行,上至君王,下至百姓,无人不会,无处不有。欧阳修在著名的《醉翁亭记》中就写道“宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也”,可见当时玩的游戏花样之多。酒令的盛行,也促使宋朝形成了大量的慢词、小曲,对中国的文学发展产生了极大的影响。你推杯,我提盏,宋朝人喝出了大文化。

市博物馆藏品中有一件“毕卓醉酒银花片”,从侧面展现出宋人将酒文化赋予诗词歌赋的浪漫与执着。细看这块银花片,虽四周有些许残损,但银花片中心刻画的毕卓醉酒的故事依旧生动而清晰。图案正中毕卓侧卧醉睡,旁边散落着倒置的酒杯,而他身后有两只大酒缸及两只酒瓮,一只酒缸盖已开启,并置一酒勺。一旁有一童子恭敬站立,身后一童子正向酒主人汇报着所发生的事情,整个场面颇具戏剧性。

毕卓,东晋时人,为人简傲旷达、嗜酒无度,经常饮酒而废弃公事,有“瓮间吏部”之称。《晋书·毕卓传》中说他“常饮酒废职,比舍郎酿熟,卓因醉夜至其瓮间盗饮之,为掌酒者所缚,明旦视之,乃毕吏部也,遽释其缚。卓遂引主人宴于瓮侧,致醉而去”。

唐宋以降,毕卓的故事常见于绘画、诗文、戏曲以及器物纹饰中,例如故宫藏唐人陆曜《六逸图》中的“六逸”之一即为“毕卓醉酒”,宋人《蒙求集注》有“阮修杖头,毕卓瓮下”,苏轼也有“隔篱不唤邻翁饮,抱瓮须防吏部来”的诗句传世,由此可见毕卓醉酒应是当时人们很熟悉的故事。

那么,爱酒的宋人酒量如何?据相关文献记载,宋朝人的酒量比不上唐朝人,但是宋朝的酒度数比唐朝高。根据沈括《梦溪笔谈》的记载推算,唐朝的酒度数大概只有3度,最高的15度,而宋朝的酒大概都有40度。作为一个浪漫的朝代,酒量并不重要,重要的是喝酒的“仪式感”以及对生活的热爱。

小小的酒具,让我们领略了宋朝的人文风情。不论是行酒令还是比作词,都在无形中为宋朝的雅致酒文化增添色彩。纵观宋朝,我们是否也能多尝试为热爱而喝酒、为雅趣而喝酒,去感受宋人的浪漫,追寻传统与现代元素的融合。

本版撰稿/供图 全媒体记者 王佳丽