▢ 闲看 文/图

欣赏一幅画,并不只是单纯地看画面内容,如何装裱,也是个有机组成部分。正因如此,书画界就流传了“三分画七分裱”的说法。书画名家大师,离不开与裱画师打交道,也因此,遂诞生了不少书画名家与裱画师的故事。

吴山明以诚待人

10月26日至11月21日,《返璞归真——吴山明的日常书迹》于杭州吴山明美术馆举行。本展以吴山明书法作品为主,辅以少量绘画作品,同时突出吴老师书法作品的“日常性”,将作品放置于桌上,也介绍了作品背后一些温情的故事,从而使展览更加可亲可观,也使艺术家的形象更加丰满。展览展出的几十张吴山明写给裱画师的书法题签,更引起了参观者的热议。

这些书法题签的主人,是年轻裱画师钱朝鸣。小钱师傅是杭州知名裱画师,师从其大伯、西泠印社著名裱画师钱立新先生。潘天寿、马一浮、刘海粟、陆俨少、沙孟海、启功等众多书画大师,都曾请钱立新装裱过自己的画作。

大约10年前开始,小钱师傅开始给吴山明裱画,之后几乎成了吴的“御用”裱画师。

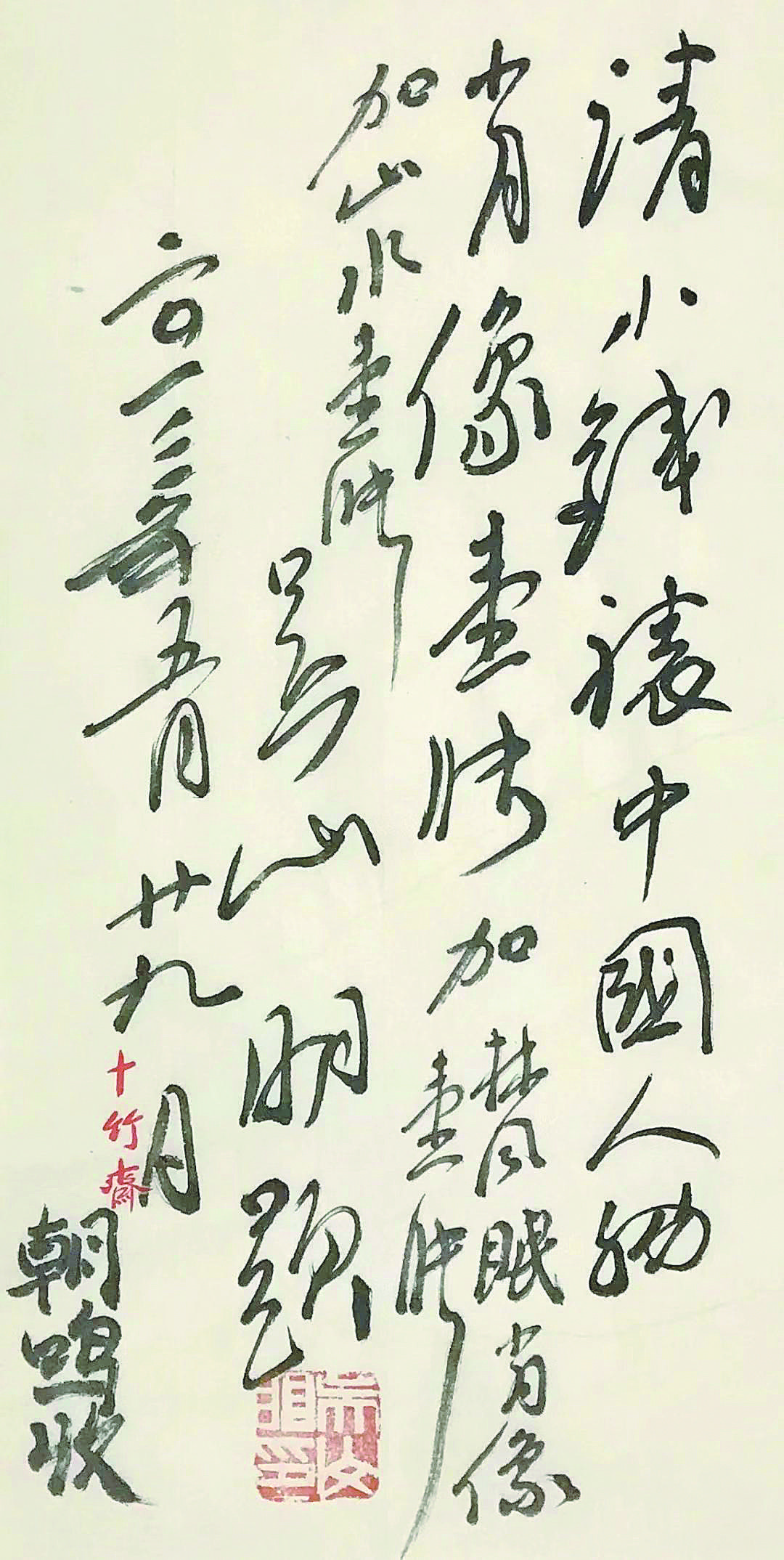

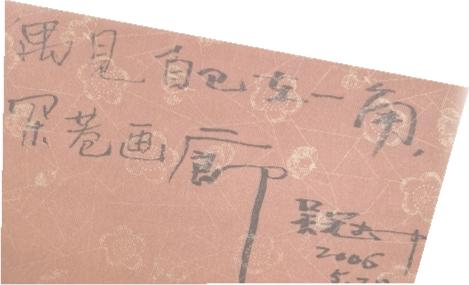

钱朝鸣回忆,一次他和吴山明说:“我大伯收了很多老先生的裱画清单和信札,有沙孟海、陆俨少等,很好玩。以后每次裱好画后,吴老师能不能也给我写一张题签?”吴山明爽快地答应了,之后小钱每次将裱好的画送回去时,就能得到一张书法题签,就这样陆陆续续积累了近百件。

细读这些题签,我们会不由自主地被其间流淌的真情所感动。

有一张这样写:“收到《古诗廿首》长卷装裱件,朝鸣伤后突击赶成,十分感谢!己亥秋,吴山明于金座。”

小钱回忆,那次去送作品时,无意中说起自己前些天受了点伤,吴山明关切地问了详情,又随笔将感谢之意写进了题签。

吴山明很有情趣,比如一张时间为6月1日的题签,他就特意写上“儿童节”,有一张则“写于中秋节”,都很有意思。

有一次,吴山明问小钱需付多少裱画款,小钱回答:“吴老师,等多裱几件,到时向您要张书法或小画就可以了。”吴老师却很真诚地说:“朝鸣,你要靠这个养家的,该多少钱就收多少,不要客气,你要字或画跟我说就好了。”

前些年小钱家新房子装修,吴老师二话不说,直接送了他一张四尺对开(四平方尺)的《丰收图》。小钱知道按润笔这张画价值不菲,还让他颇有点难为情。吴老师则说:“朝鸣,我们是朋友,没关系的,祝贺你住新房子。”

吴冠中称裱画师“知音”

永康籍著名作家、画家鲁光,与国画大师吴冠中曾经同住京城某小区,且关系较近,他与笔者数次聊起吴冠中与裱画师小张的故事。

小张开在地下室的裱画店,与吴冠中的住宅楼只隔了一条马路。吴先生的画,用色丰富,托裱有些难度,小张技术不错,颇得先生认可。

小张上门取画时,表示自己要写个“收条”,吴先生却连连摆手:“不用不用!用人不疑,疑人不用。”

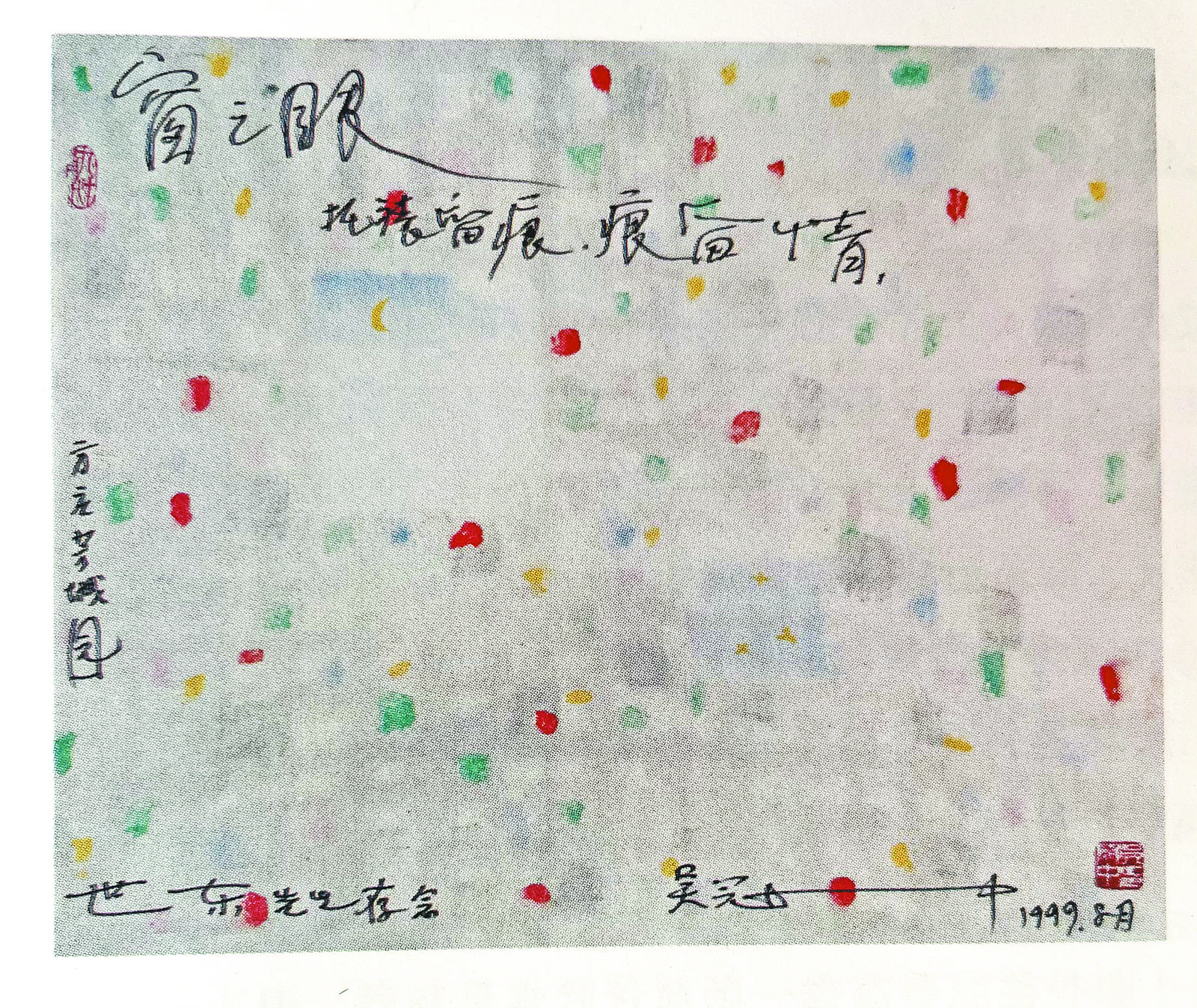

有时吴先生画了得意之作,急于看裱后的效果,也会急不可待地跑到地下室找小张。有一回,吴先生画了一张彩墨画,立马来找小张,请他托裱。由于作品彩墨未干,托裱时下面衬垫的宣纸上落满了斑斑驳驳的色块和墨块。吴先生眼睛一亮,告诉小张:“这个效果很好,你将它也托裱起来,到时我给你题字。”几天后,吴先生为它取名《窗之眼》,且写了题跋:“托裱留痕,痕留情。世东先生存念。”世东,就是小张的大名。

后来,小张在吴先生的鼓励下,还开了“深巷画廊”。吴先生极少给人题字,对于小张却是例外,给他题过“手艺养心”等条幅,还先后题写了“张家作坊”“深巷画廊”两个牌匾。

小张收藏书画,都是自己节衣缩食花钱购买,惟有吴先生的作品,全都是赠予的。他提出不收吴先生的裱画费,先生却说:“这是你的劳动,必须有报酬,一分不能少。”一次,吴先生刚从医院出来,就给小张打电话:“我还欠着一千元裱画费呢。”小张安慰他好好休养,不用惦记这点小事,并表示自己正想去看看他。没料小张刚进吴先生家,吴先生就点出一千元钱来,一定要小张收下。

几年后,吴先生大病一场,对身后事想得就多了。一天他对小张说:“我这里有一堆书,你要有用就都拿去吧。”小张将书运到画廊一翻,发现里面有不少是大师级人物如林风眠、朱德群、李政道等的签名书。小张立即打电话告知,吴先生却只诚恳地说了一句:“你好好留着吧!”

鲁光常去小张的画廊小坐,一次小张拿出一本大画册《1999年吴冠中艺术展作品集》,但见扉页上吴先生用硬笔题写了几行字:“世东兄裱画认真至极。此集作品均由他精心托裱,他知,我知,两心知。作画、托裱亦知音。”

“吴先生的艺术少人能及,他的这份亲和博大,也非一般画家所及啊。”鲁光由衷感叹道。

“近水楼台先得月”

有经验的裱画师都知道, 用墨或彩比较重的画,裱画时可以揭一层下来,这样一来,一张画就能变成两张画。这张揭下来的画,叫作“二层头”。

几年以前,“西泠五老”之一、篆刻家郁重今曾跟笔者谈起“二层头”的故事。

郁老说,潘天寿大师的画,往往可以再揭下一层来。这是因为潘老作画喜用“夹宣”,且着墨很重。当年,杭州有位姓陈的裱画师,技术高超,经常给潘老裱画。潘老对陈某很关照,经常会送些小画给他。

有好几次,小陈就从潘老送去裱的画背后又揭了一层下来。当然,这张“二层头”不可能与原画完全一样,不少地方还需要“修饰”一番。画裱好后,小陈就将“二层头”也展示给潘老看,潘老也不怪罪,反而经常会顺手拿起画笔,将画面模糊之处,又加上几笔。有时见“二层头”的题字不清楚,他就重新描写一遍。这张经过潘老亲手“加工”的画,自然就归小陈所有。小陈酒瘾很大,转眼间这张“二层头”就会被某位藏家买走,小陈则上酒店去大快朵颐一番。

郁重今就曾经拥有过一张潘老的“二层头”《春深蛱蝶飞》。当年郁重今将作品给潘老看时,潘老还加了个新题款“重今同志存览”。

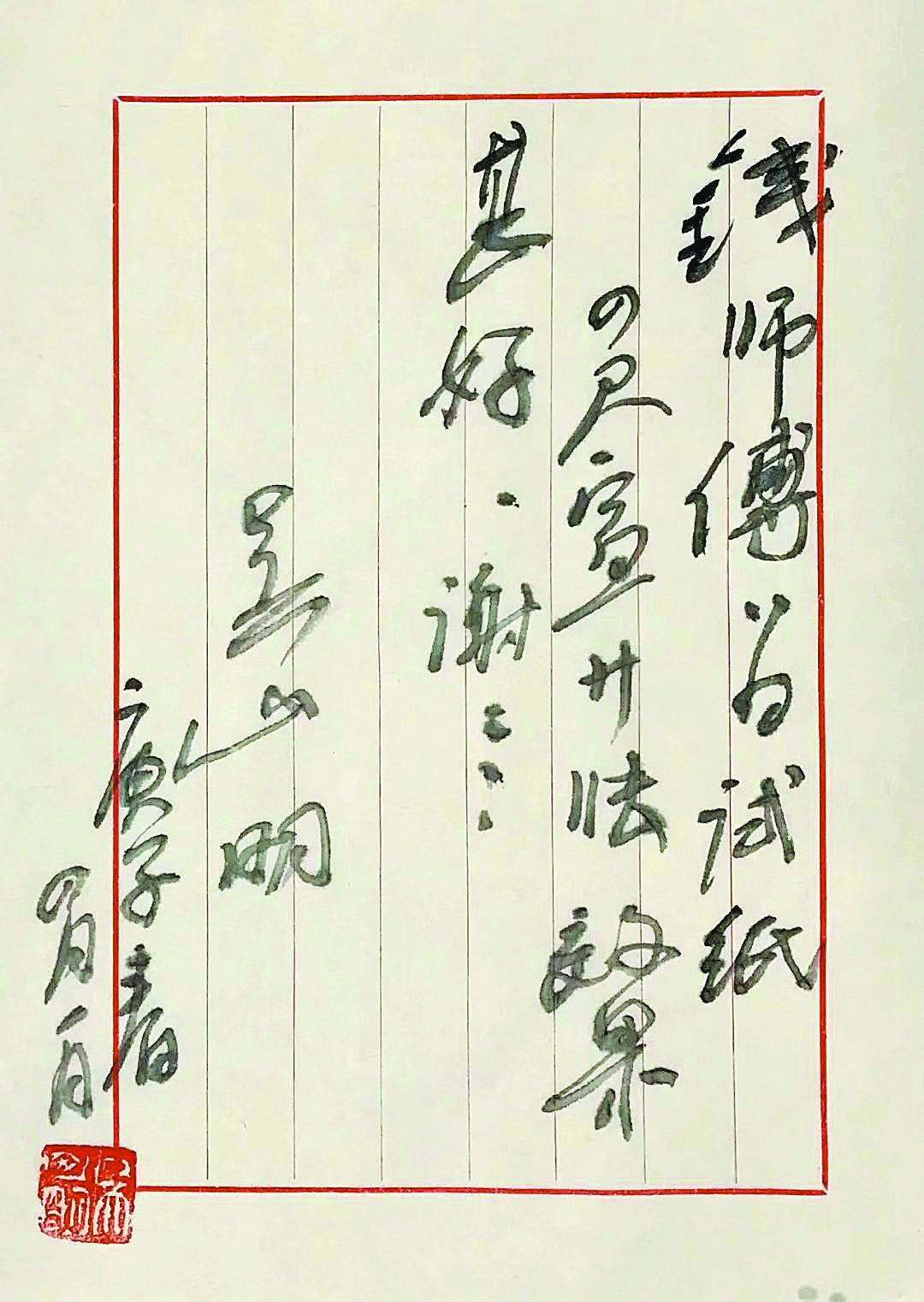

吴山明教授生前,则与笔者聊过裱画师钱立新的收藏故事。

吴教授说,钱师傅技艺高超,又喜欢收藏书画。他的很多作品,都是画家们赠送的,因为钱师傅别具慧眼,能从“寻常之物”入手,经他拾掇赏玩,常成“非常之物”。

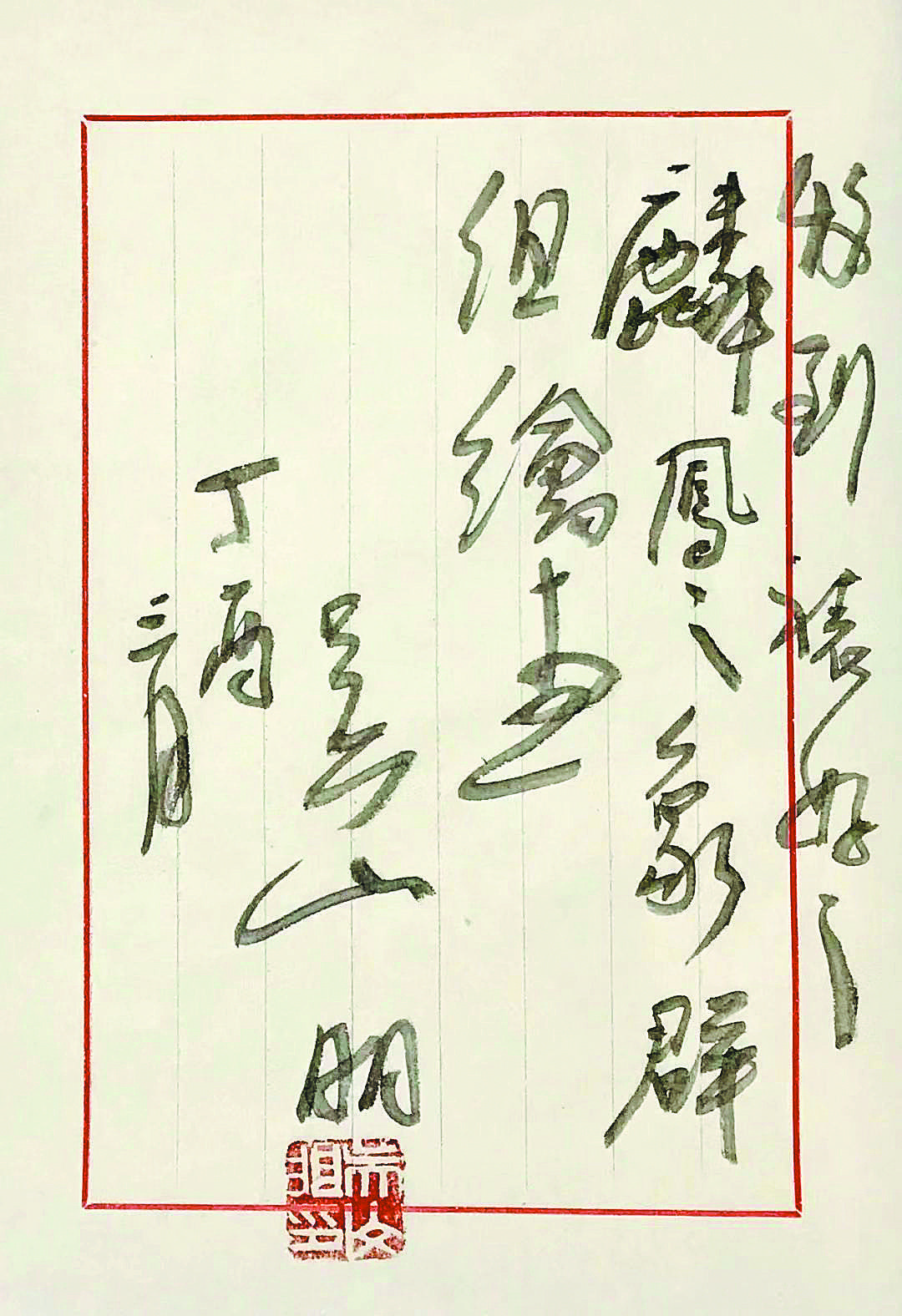

记得有一次,钱师傅拿了一个裱好的长卷给吴教授,希望能够给予题跋。吴山明一看,发现是程十发大师一套短篇连环画的初稿,但见用笔洒脱,造型生动。原来,一次钱师傅去程十发那儿取画时,见到了这些初稿,当时程对初稿不是十分满意,就重新画了一遍交给出版社。不过在钱师傅看来,初稿虽有些小缺点,但整体上潇洒飘逸,有些地方甚至超过重画稿。程十发见他喜欢,就随手送给了他。

钱师傅将这套初稿精心装裱后,请了不少自己相熟的书画名家为之题跋。尽管前面已有多人题跋,但吴山明一见此精彩之作,仍忍不住有感而发,写就一段长跋,感叹画家与裱画师之间的鱼水之情。

“近水楼台先得月。有悟性的裱画师,常常能在不经意间成为一位很不错的收藏家。”吴教授当年这样总结道。