▢ 全媒体记者 王佳丽 文/摄

气候渐冷,手脚冰凉的日子里,咱老百姓只需网购一款暖宝宝,即便在户外,也能让双手甚至全身都暖起来,不再惧怕寒冷。其实,在古代,古人也有一套独特的取暖方式,天冷时,或用脚炉取暖,或用手炉取暖,炉中放置火炭或尚有余热的灶灰,温热的感觉从炉底蔓延,手脚很快便被温暖包围,其取暖效果不亚于如今的取暖工具。而炉内飘出一股淡淡的烟火味,成了一代代人珍贵的记忆。

随着时代的发展变迁,流行于古时民间暖手的铜手炉,如今已退出老百姓生活的舞台。不过,因其制作工艺精妙雅致,铜手炉逐渐成了人们掌上赏玩的艺术品,在古时存世的实物以及文学、书画作品中,在如今的书刊中,以及在收藏家的藏品中,依然能寻觅到铜手炉的踪影。

制炉名匠身怀绝技

“都是血肉之躯,古人如何抵抗冬季的凛冽,靠的就是这种‘暖宝宝’。”义乌市收藏协会会长曹海宾对铜手炉有很独特的评价。在海诚堂古美术馆内,曹海宾收藏了多种形态各异的铜手炉,流光之间,氤氲出独特的雅致与秀气。

铜手炉又称“袖炉”“手熏”“火笼”。过去的读书人,冬天在私塾或书房里读书,手脚会很冷,以致妨碍书写绘画;官宦贵人,冬天上衙门办公或出门访友,乘车坐轿也不能烤火取暖。于是有人设计了一种专门捧在手上取暖,却不会烧坏周遭物品的手炉,在后来成为宫廷、文房乃至民间普遍使用的掌中取暖工具。

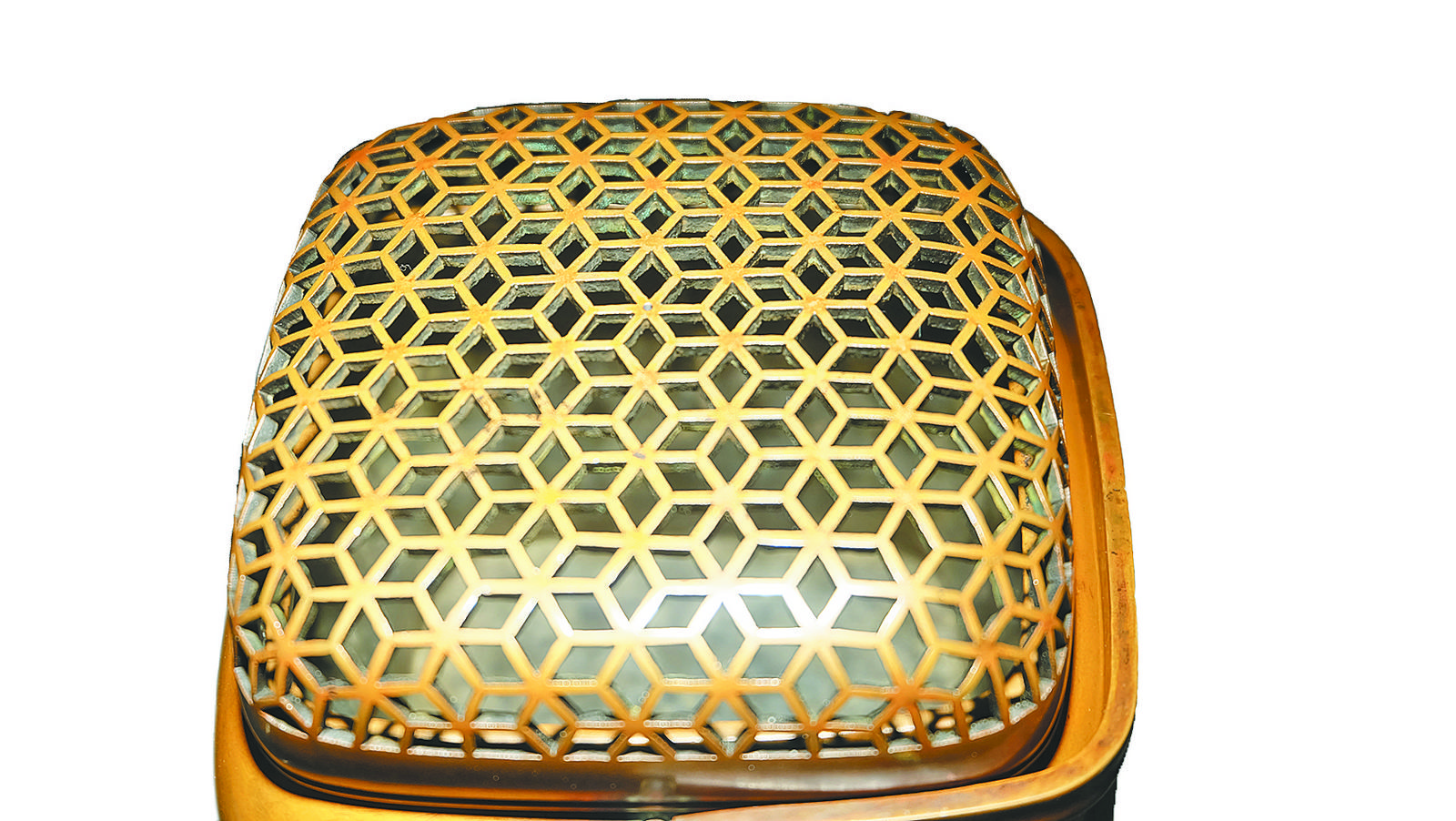

同各类文玩艺术品一样,铜手炉收藏也有高、中、低档之分,这不仅与铜手炉的制作年份与工艺有关,更与制炉工匠的名气与地位有关。在曹海宾的收藏品中,一款袖珍铜手炉就属于上品中的珍品。细看这款袖珍铜手炉,作圆角方形,单柄红铜,炉盖花纹极细,镂雕成菱形,腹部为素面,底刻有阴文“张鸣岐制”四字楷书,整体形制简练,古朴大方,包浆浑厚,极具收藏价值。

“一只手就能握住,真的很小巧,应是古代官宦人家用手炉。”曹海宾说,这款袖珍铜手炉是他去年在南昌偶然觅得,其器型、铜质都极好,特别是素面工艺很精致,其腹部线条、弧度堪称一绝,在经年累月的把玩传承中依然保持着光泽。更重要的是,此袖珍手炉出自制炉名家张鸣岐之手,便足以窥探其工艺的精湛妙处了。

据了解,在古代,制作手炉最有名的工匠便是张鸣岐。张鸣岐是明代万历年间浙江嘉兴人,他制作的手炉多姿多样、工艺精湛、性能优越。从曹海宾收藏的这款袖珍铜手炉便能看出,其工艺厚薄均匀,整炉不用镶嵌或焊接,全用榔头手工敲击出来,炉盖上的雕镂很细,但用脚踏不瘪;盖子十分紧密,虽然用了很久,也不会松动。令人惊奇的是,炉中炭火虽烧得很旺,但摸上去却不烫手,热度与炭火不热时一样。制炉名匠的绝技可想而知。

点燃一炉艺术火苗

都说一炉可看身份高低,一炉可观时代发展。铜手炉流行发展于明清时期,江浙一带特别盛行。当时,北方人于炕头取暖,南方人则盛行于手炉取暖,铜手炉工艺制作逐步炉火纯青。静观曹海宾收藏的另一款烧蓝铜手炉,其整炉虽没有张鸣岐工艺的精致与高贵,但独特的烧蓝工艺也足以令人叹为观止。

手炉不仅讲究器型,最出彩的工艺是它的炉盖和炉身部分。此烧蓝铜手炉来自清中期,为圆角方形,白铜单柄,炉盖镂雕成蜂窝圆形,炉身四周则錾刻着花鸟图画,而烧蓝工艺使炉身的图画更具立体感,也更光彩亮眼。据了解,烧蓝也称“点蓝”,“蓝”是一种矿物质釉料,在古代可都是进口货,用它点烧在炉面凹下的花纹处,成为一种玻璃状的彩色釉,一般都是蓝的,故名“烧蓝”。

曹海宾收藏的烧蓝铜手炉,其制作工艺特别讲究。铜胎烧制好后,匠人需在表面进行錾刻,随后用进口的珐琅彩工艺进行填色,再烧制并打磨,最终呈现完整器型,制作过程较为复杂。细看这款烧蓝铜手炉,烧蓝图案呈现在白铜手炉的器表,蓝色釉与铜色相辉映,即便随着年月流逝,烧蓝已有磨损,但凹下的烧蓝花纹形神兼备,依然显得富丽多彩,令人爱不释手。用烧蓝工艺在炉身上作画,也使铜手炉的艺术品位达到空前的高度。

纵观各地民间存世和藏家们珍藏的各种铜手炉,其器型丰富多样,圆形、长方形、椭圆形、六角形、八角形、瓜棱形、梅花形、海棠形、龟背形等不一而足;而工匠们对炉底的设计也有平底、凹底、奶足底之分;镂雕与錾刻、烧蓝等工艺的演变,使得手炉艺术形象趋于完美;炉身刻画的不同纹饰,更表达了人们对生活的热爱、希望、追求与祝福等。

“手炉有时候也作古代女子陪嫁之用,如錾刻人物、花鸟、山水,与手炉的功能相结合,寓意红红火火,生生不息。”曹海宾笑称,古人喜欢在器物上做文章,以艺术的形式寄托各种美好的愿望。

雅巧的手炉无俗情

“松灰笼暖袖先知,银叶香飘篆一丝。顶伴梅花平出网,展环竹节卧生枝。不愁冻玉棋难捻,且喜元霜笔易持。纵使诗家寒到骨,阳春腕底已生姿。”清代张勋的一篇《手炉》,足以表达手炉在人们生活中的重要性。如今的收藏爱好者大多将手炉搁置于博古架上,作为摆设欣赏,或将其来代替熏炉焚香、用作插花道具等,以满足人们追求生活质量和精神品位的需求。

值得一提的是,在古代,除张鸣岐外,明清时制作手炉的名匠还有王凤江、周文甫、蔡家、潘祥丰、赵一大等,“皆名闻朝野,信令传后无疑”。但自古以来,制炉工匠仅是民间艺人,他们的社会地位低下,如果没有文人赏识,将会永远埋没在历史的尘土中。但不得不说,如今,各地拍卖会及收藏品市场上偶有出现的高价手炉一般都是这些名匠的作品。

“当时,张鸣岐的手炉需要预定,而且供不应求,达官贵人都以得到他做的炉子为荣。”曹海宾说。后来,张鸣岐的名号逐渐成了铜手炉的名牌标识,在世间流传,甚至还有造假者袭用。不过,曹海宾表示,赝品手炉仿造名家制作的都较为普通,在鉴别时,除了注意款识的形式、字体外,还要注意工艺制作的精细程度,特别是炉盖的纹饰是否达到精细的程度,款识再逼真,其工艺制作达不到水准,一定是伪品。

如今,热爱收藏铜手炉的人越来越多,但因其数量有限,许多收藏爱好者一炉难求。“物以稀为贵”,手炉的珍贵程度可想而知。

一个铜手炉,总引人无限遐想。古代三五文人常常围炉夜话,围炉读书,形单时怀抱暖炉,关上门窗,寒流、喧嚣、一切芜杂都关在门外,只取一炉,便可进入冥想境界。这类恬静和美好的生活,如今或是一种奢侈,愿能从书中寻觅,从手炉的收藏与欣赏中再次寻得。