▢ 全媒体记者 李爽爽 文/摄

9月6日清晨,当第一缕阳光照进屋内,佛堂镇坑口村80岁老人徐登根便麻利地起床,和往常一样,散步到村旁的南江边。他双手倚在石柱上,惬意地观赏着江中嬉戏的鱼儿。“村里现在很漂亮,经常出来走一走,很舒心。”

南江潺潺,古树葱葱。清晨的坑口村,白墙黛瓦的楼房矗立在山脚。远处传来的阵阵鸟叫声打破沉寂,28幢房屋内逐渐“亮”了起来,新的生活便开始了……

有着700多年历史的古村坑口,与义乌主城区直线距离7.5公里,户籍人口227人。虽然村庄依山傍水,环境清幽,却是远近闻名的经济薄弱村,多数村民外出打工,村民年均收入不到全市平均水平的三分之一。

不仅如此,村里大部分房屋建于上世纪五六十年代,全是泥木混合结构,遇到大雨有倒塌的危险不说,基础配套也几乎为零。数十年来,村民建房愿望强烈。但是山多水多人口少,村庄想要拆旧建新,资金从哪里来?用地指标怎么解决?

此时,“多规合一”,点燃了村民住新房的希望。

2016年,坑口村成为全市首批“多规合一”村庄发展一体化规划编制试点村之一。村里通过民主决策,将土地利用、新农村建设、林地保护、湿地保护、南江河道蓝线、交通、旅游、生态环境保护等规划“多规合一”,编制了村庄发展一体化规划。以此为契机,村里又对“田水路林村”进行全要素综合整治,优化土地空间布局,充分利用村周边山坡地和废弃矿地等非耕地资源,将4个自然村整合集中,实现了整村改造不占用一分耕地。

不到两年时间,村内28幢200余间依山傍水、白墙黛瓦的特色民房拔地而起。

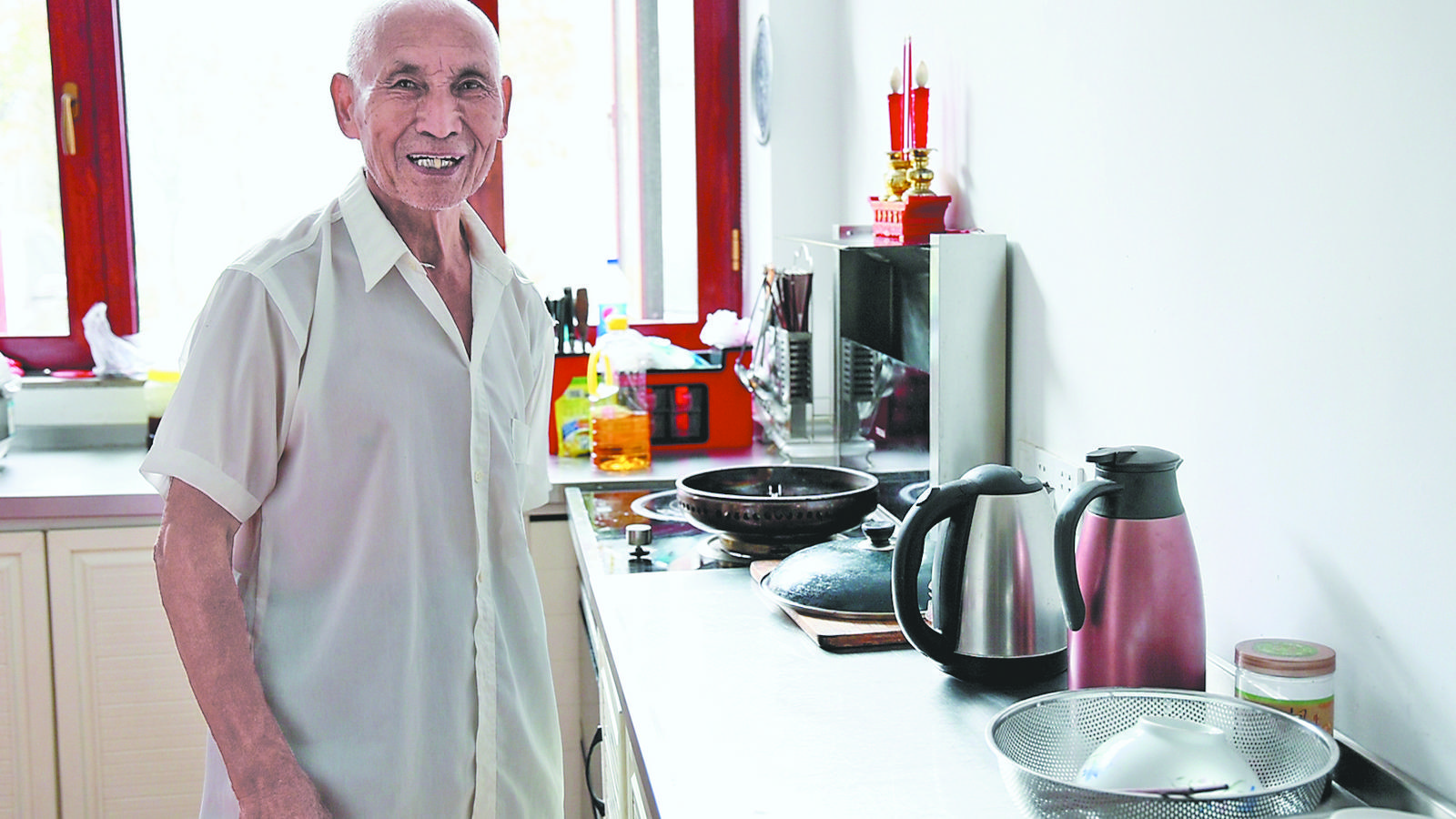

正是得益于这个政策,徐登根一家祖孙三代也从“蜗居房”搬进了两幢四层半新房。

回忆起以往的居住环境,徐登根表情凝重。老人有两个儿子,住新房前,一家三代人就居住在70平方米的房子内。“一家九口挤在那么小的危房里,每次刮风下雨都胆战心惊,现在住上了新房,再大的雨我也不害怕了。”看着自己的新房,徐登根的喜悦之情溢于言表。

居住环境改善了,慕名而来的外来人口、游客也越来越多,如今村里每家每户都有一笔不菲的房租收入,村民生活得到了保障,日子自然也越过越好。

为了充分利用好旅游资源,壮大集体经济,增加村民长远收入,村党支部18名党员和31名村民带头,在人均33平方米的建房指标中,动员每位村民自愿拿出3平方米,由村集体统筹建房,用于发展民宿等旅游产业项目。

“占地600多平方米的产业用房正在规划中,此外,镇里还计划投资500万元,在我们村打造垂钓项目,目前项目正在规划中。”坑口村党支部书记徐登林说,从村口穿境而过的稠佛二线已经开工建设,隧道一旦打通,村里交通将变得极为便利,乡村振兴指日可待。

夜幕降临,坑口村文化礼堂前,成队的群众在户外广场上运动健身;文化礼堂内,孩子们正在全神贯注地阅读……这个曾经的贫困村正向村美、人富、产业兴旺的“幸福村”蝶变。