▢ 全媒体记者 卢丽珍 文/图

伊曼努尔·康德曾经说过,世界上有两件东西最能震撼心灵,一是内心崇高的道德法则,二是我们头顶灿烂的星空。其实一个博大的胸怀,一颗温暖的心灵,一个伟大的人格,比这璀璨的星空,更有光芒。

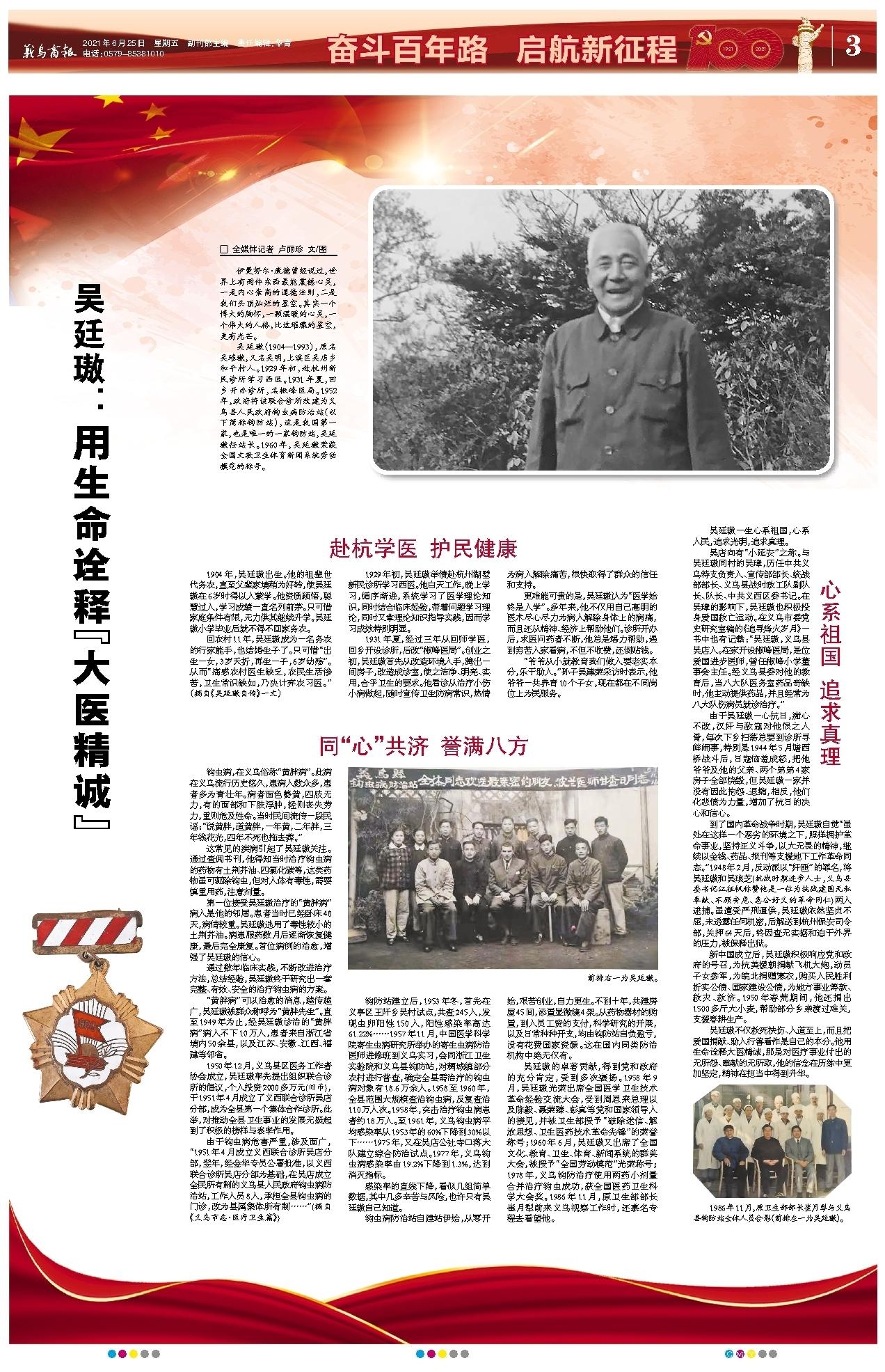

吴廷璈(1904—1993),原名吴璀璈,又名吴明,上溪区吴店乡和平村人。1929年初,赴杭州新民诊所学习西医。1931年夏,回乡开办诊所,名椒峰医局。1952年,政府将该联合诊所改建为义乌县人民政府钩虫病防治站(以下简称钩防站),这是我国第一家,也是唯一的一家钩防站,吴廷璈任站长。1960年,吴廷璈荣获全国文教卫生体育新闻系统劳动模范的称号。

赴杭学医 护民健康

1904年,吴廷璈出生。他的祖辈世代务农,直至父辈家境稍为好转,使吴廷璈在6岁时得以入蒙学。他资质颖悟,聪慧过人,学习成绩一直名列前茅。只可惜家庭条件有限,无力供其继续升学。吴廷璈小学毕业后就不得不回家务农。

回农村11年,吴廷璈成为一名务农的行家能手,也结婚生子了。只可惜“出生一女,3岁夭折,再生一子,6岁幼殇”。从而“痛感农村医生缺乏,农民生活惨苦,卫生常识缺如,乃决计弃农习医。”(摘自《吴廷璈自传》一文)

1929年初,吴廷璈举债赴杭州湖墅新民诊所学习西医。他白天工作,晚上学习,循序渐进,系统学习了医学理论知识,同时结合临床经验,带着问题学习理论,同时又拿理论知识指导实践,因而学习成效特别明显。

1931年夏,经过三年从回师学医,回乡开设诊所,后改“椒峰医局”。创业之初,吴廷璈首先从改造环境入手,腾出一间房子,改造成诊室,使之洁净、明亮、实用,合乎卫生的要求。他看诊从治疗小伤小病做起,随时宣传卫生防病常识,热情为病人解除痛苦,很快取得了群众的信任和支持。

更难能可贵的是,吴廷璈认为“医学始终是人学”。多年来,他不仅用自己高明的医术尽心尽力为病人解除身体上的病痛,而且还从精神、经济上帮助他们。诊所开办后,求医问药者不断,他总是竭力帮助,遇到穷苦人家看病,不但不收费,还倒贴钱。

“爷爷从小就教育我们做人要老实本分,乐于助人。”孙子吴建荣采访时表示,他爷爷一共养育10个子女,现在都在不同岗位上为民服务。

同“心”共济 誉满八方

钩虫病,在义乌俗称“黄胖病”。此病在义乌流行历史悠久,患病人数众多,患者多为青壮年。病者面色萎黄,四肢无力,有的面部和下肢浮肿,轻则丧失劳力,重则危及性命。当时民间流传一段民谣:“说黄胖,道黄胖,一年黄,二年胖,三年钱花光,四年不死也拖去葬。”

这常见的疾病引起了吴廷璈关注。通过查阅书刊,他得知当时治疗钩虫病的药物有土荆芥油、四氯化碳等,这类药物虽可驱除钩虫,但对人体有毒性,需要慎重用药,注意剂量。

第一位接受吴廷璈治疗的“黄胖病”病人是他的邻居。患者当时已经卧床48天,病情较重。吴廷璈选用了毒性较小的土荆芥油。病患服药数月后逐渐恢复健康,最后完全康复。首位病例的治愈,增强了吴廷璈的信心。

通过数年临床实践,不断改进治疗方法,总结经验,吴廷璈终于研究出一套完整、有效、安全的治疗钩虫病的方案。

“黄胖病”可以治愈的消息,越传越广,吴廷璈被群众称呼为“黄胖先生”。直至1949年为止,经吴廷璈诊治的“黄胖病”病人不下10万人,患者来自浙江省境内50余县,以及江苏、安徽、江西、福建等邻省。

1950年12月,义乌县区医务工作者协会成立,吴廷璈率先提出组织联合诊所的倡议,个人投资2000多万元(旧币),于1951年4月成立了义西联合诊所吴店分部,成为全县第一个集体合作诊所。此举,对推动全县卫生事业的发展无疑起到了积极的榜样与表率作用。

由于钩虫病危害严重,涉及面广,“1951年4月成立义西联合诊所吴店分部,翌年,经金华专员公署批准,以义西联合诊所吴店分部为基础,在吴店成立全民所有制的义乌县人民政府钩虫病防治站,工作人员8人,承担全县钩虫病的门诊,改为县属集体所有制……”(摘自《义乌市志·医疗卫生篇》)

钩防站建立后,1953年冬,首先在义亭区王阡乡吴村试点,共查245人,发现虫卵阳性150人,阳性感染率高达61.22%……1957年11月,中国医学科学院寄生虫病研究所举办的寄生虫病防治医师进修班到义乌实习,会同浙江卫生实验院和义乌县钩防站,对稠城镇部分农村进行普查,确定全县需治疗的钩虫病对象有18.6万余人。1958至1960年,全县范围大规模查治钩虫病,反复查治110万人次。1958年,突击治疗钩虫病患者约18万人。至1961年,义乌钩虫病平均感染率从1953年的60%下降到30%以下……1975年,又在吴店公社寺口蒋大队建立综合防治试点。1977年,义乌钩虫病感染率由19.2%下降到1.3%,达到消灭指标。

感染率的直线下降,看似几组简单数据,其中几多辛苦与风险,也许只有吴廷璈自己知道。

钩虫病防治站自建站伊始,从零开始,艰苦创业,自力更生。不到十年,共建房屋45间,添置显微镜4架。从药物器材的购置,到人员工资的支付,科学研究的开展,以及日常种种开支,均由钩防站自负盈亏,没有花费国家资源。这在国内同类防治机构中绝无仅有。

吴廷璈的卓著贡献,得到党和政府的充分肯定,受到多次褒扬。1958年9月,吴廷璈光荣出席全国医学卫生技术革命经验交流大会,受到周恩来总理以及陈毅、聂荣臻、彭真等党和国家领导人的接见,并被卫生部授予“破除迷信、解放思想、卫生医药技术革命先锋”的荣誉称号;1960年6月,吴廷璈又出席了全国文化、教育、卫生、体育、新闻系统的群英大会,被授予“全国劳动模范”光荣称号;1978年,义乌钩防治疗使用两药小剂量合并治疗钩虫成功,获全国医药卫生科学大会奖。1986年11月,原卫生部部长崔月犁前来义乌视察工作时,还慕名专程去看望他。

心系祖国 追求真理

吴廷璈一生心系祖国,心系人民,追求光明,追求真理。

吴店向有“小延安”之称。与吴廷璈同村的吴璋,历任中共义乌特支负责人、宣传部部长、统战部部长、义乌县战时政工队副队长、队长、中共义西区委书记。在吴璋的影响下,吴廷璈也积极投身爱国救亡运动。在义乌市委党史研究室编的《追寻烽火岁月》一书中也有记载:“吴廷璈,义乌县吴店人。在家开设椒峰医局,是位爱国进步医师,曾任椒峰小学董事会主任。经义乌县委对他的教育后,当八大队医务室药品奇缺时,他主动提供药品,并且经常为八大队伤病员就诊治疗。”

由于吴廷璈一心抗日,痴心不改,汉奸与敌寇对他恨之入骨,每次下乡扫荡总要到诊所寻衅闹事,特别是1944年5月塘西桥战斗后,日寇恼羞成怒,把他爷爷及他的父亲、两个弟弟4家房子全部烧毁,但吴廷璈一家并没有因此抱怨、退缩,相反,他们化悲愤为力量,增加了抗日的决心和信心。

到了国内革命战争时期,吴廷璈自觉“虽处在这样一个恶劣的环境之下,照样拥护革命事业,坚持正义斗争,以大无畏的精神,继续以金钱、药品、报刊等支援地下工作革命同志。”1948年2月,反动派以“奸匪”的罪名,将吴廷璈和吴琅芝(抗战时期进步人士,义乌县委书记江征帆称赞他是一位为抗战建国无私奉献、不顾安危、急公好义的革命同仁)两人逮捕。虽遭受严刑逼供,吴廷璈依然坚贞不屈,未透露任何机密,后解送到杭州保安司令部,关押64天后,终因查无实据和迫于外界的压力,被保释出狱。

新中国成立后,吴廷璈积极响应党和政府的号召,为抗美援朝捐献飞机大炮,动员子女参军,为皖北捐赠寒衣,购买人民胜利折实公债、国家建设公债,为地方事业筹款、救灾、救济。1950年春荒期间,他还捐出1500多斤大小麦,帮助部分乡亲渡过难关,支援春耕生产。

吴廷璈不仅救死扶伤、人道至上,而且把爱国捐献、助人行善看作是自己的本分。他用生命诠释大医精诚,那是对医疗事业付出的无所怨、奉献的无所取,他的信念在历练中更加坚定,精神在担当中得到升华。