▢ 全媒体记者 骆红婷 文/图

四月天,江南连续下了好几天的小雨,空气中夹杂着丝丝凉意。而这样的天气,总是让96岁的吴非远难免有些伤感,他时不时会想起71年前,与其并肩作战的战友。在抗美援朝战役中,衣着单薄的中国军人从长津湖周边,发起了令美陆战1师胆寒的进攻。许多战友还没能发起冲击,在零下30摄氏度的低温里,在阵地上化作了冰雕。

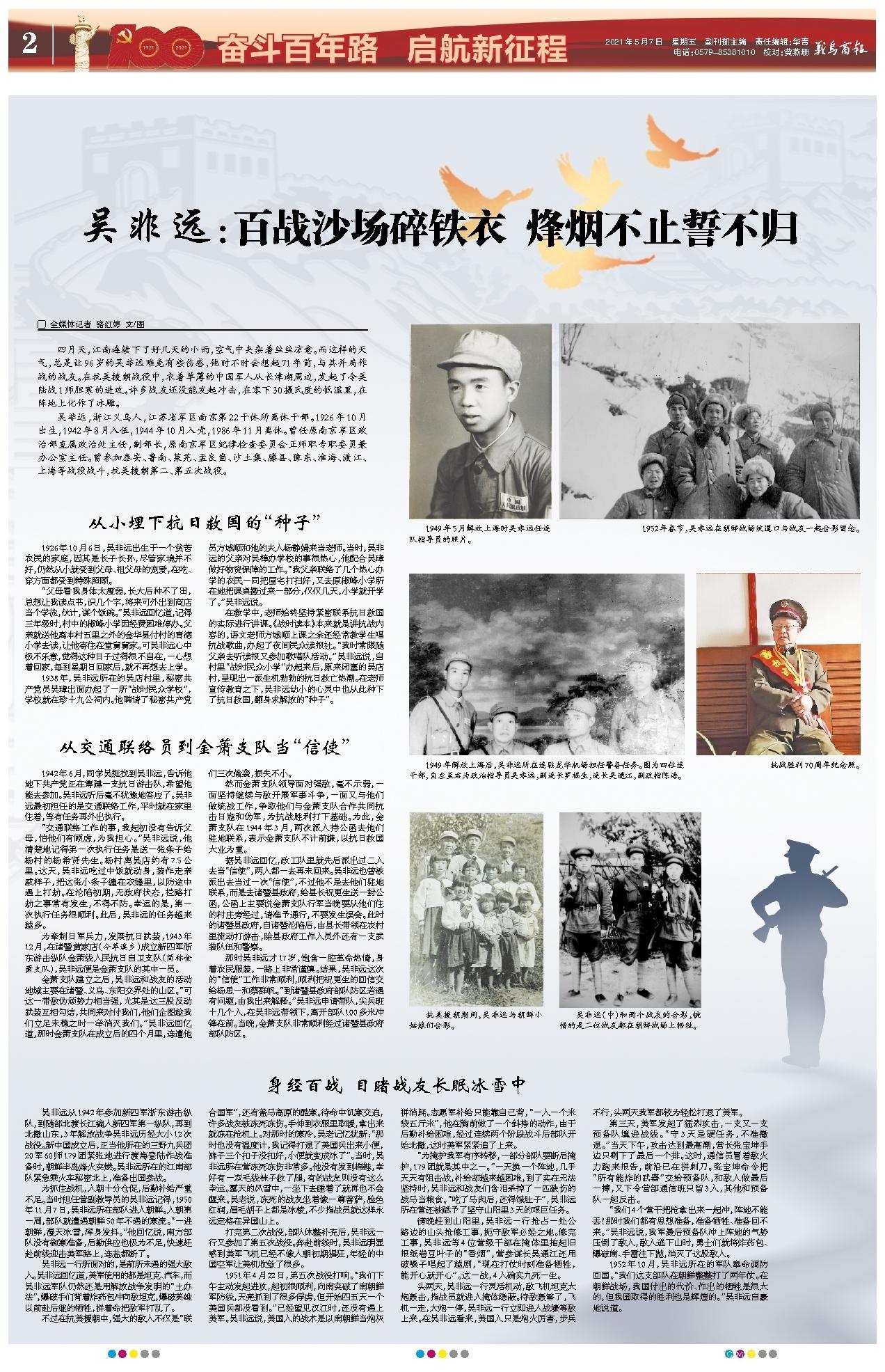

吴非远,浙江义乌人,江苏省军区南京第22干休所离休干部。1926年10月出生,1942年8月入伍,1944年10月入党,1986年11月离休。曾任原南京军区政治部直属政治处主任,副部长,原南京军区纪律检查委员会正师职专职委员兼办公室主任。曾参加泰安、鲁南、莱芜、孟良崮、沙土集、滕县、豫东、淮海、渡江、上海等战役战斗,抗美援朝第二、第五次战役。

从小埋下抗日救国的“种子”

1926年10月6日,吴非远出生于一个贫苦农民的家庭,因其是长子长孙,尽管家境并不好,仍然从小就受到父母、祖父母的宠爱,在吃、穿方面都受到特殊照顾。

“父母看我身体太瘦弱,长大后种不了田,总想让我读点书,识几个字,将来可外出到商店当个学徒,伙计,谋个饭碗。”吴非远回忆道,记得三年级时,村中的椒峰小学因经费困难停办。父亲就送他离本村五里之外的金华县付村的育德小学去读,让他寄住在堂舅舅家。可吴非远心中极不乐意,觉得这种日子过得很不自在,一心想着回家,每到星期日回家后,就不再想去上学。

1938年,吴非远所在的吴店村里,秘密共产党员吴璋出面办起了一所“战时民众学校”, 学校就在珍十九公祠内。他聘请了秘密共产党员方城顺和他的夫人杨静娟来当老师。当时,吴非远的父亲对吴樟办学校的事很热心,他配合吴璋做好物资保障的工作。“我父亲联络了几个热心办学的农民一同把屋宅打扫好,又去原椒峰小学所在地把课桌搬过来一部分,仅仅几天,小学就开学了。”吴非远说。

在教学中,老师始终坚持紧密联系抗日救国的实际进行讲课。《战时读本》本来就是讲抗战内容的,语文老师方城顺上课之余还经常教学生唱抗战歌曲,办起了夜间民众读报社。“我时常跟随父亲去听读报又参加歌唱队活动。”吴非远说,自村里“战时民众小学”办起来后,原来闭塞的吴店村,呈现出一派生机勃勃的抗日救亡热潮。在老师宣传教育之下,吴非远幼小的心灵中也从此种下了抗日救国,翻身求解放的“种子”。

从交通联络员到金萧支队当“信使”

1942年6月,同学吴挺找到吴非远,告诉他地下共产党正在筹建一支抗日游击队,希望他能去参加。吴非远听后毫不犹豫地答应了。吴非远最初担任的是交通联络工作,平时就在家里住着,等有任务再外出执行。

“交通联络工作的事,我起初没有告诉父母,怕他们有顾虑,为我担心。”吴非远说,他清楚地记得第一次执行任务是送一张条子给杨村的杨希贤先生。杨村离吴店约有7.5公里。这天,吴非远吃过中饭就动身,装作走亲戚样子,把这张小条子缠在衣缝里,以防途中遇上打劫。在沦陷初期,无政府状态,拦路打劫之事常有发生,不得不防。幸运的是,第一次执行任务很顺利。此后,吴非远的任务越来越多。

为牵制日军兵力,发展抗日武装,1943年12月,在诸暨黄家店(今萃溪乡)成立新四军浙东游击纵队金萧线人民抗日自卫支队(简称金萧支队),吴非远便是金萧支队的其中一员。

金萧支队建立之后,吴非远和战友的活动地域主要在诸暨、义乌、东阳交界处的山区。“可这一带敌伪顽势力相当强,尤其是这三股反动武装互相勾结,共同来对付我们,他们企图趁我们立足未稳之时一举消灭我们。”吴非远回忆道,那时金萧支队在成立后的四个月里,连遭他们三次偷袭,损失不小。

然而金萧支队领导面对强敌,毫不示弱,一面坚持继续与敌开展军事斗争,一面又与他们做统战工作,争取他们与金萧支队合作共同抗击日寇和伪军,为抗战胜利打下基础。为此,金萧支队在1944年3月,两次派人持公函去他们驻地联系,表示金萧支队不计前嫌,以抗日救国大业为重。

据吴非远回忆,政工队里就先后派出过二人去当“信使”,两人都一去再未回来。吴非远也曾被派出去当过一次“信使”,不过他不是去他们驻地联系,而是去诸暨县政府,给县长祝更生送一封公函,公函上主要说金萧支队行军当晚要从他们住的村庄旁经过,请准予通行,不要发生误会。此时的诸暨县政府,自诸暨沦陷后,由县长带领在农村里流动打游击,除县政府工作人员外还有一支武装队伍和警察。

那时吴非远才17岁,饱含一腔革命热情,身着农民服装,一路上非常谨慎。结果,吴非远这次的“信使”工作非常顺利,顺利把祝更生的回信交给杨思一和蔡群帆。“到诸暨县政府部队防区若遇有问题,由我出来解释。”吴非远申请带队,尖兵班十几个人,在吴非远带领下,离开部队100多米冲锋在前。当晚,金萧支队非常顺利经过诸暨县政府部队防区。

身经百战 目睹战友长眠冰雪中

吴非远从1942年参加新四军浙东游击纵队,到随部北渡长江编入新四军第一纵队,再到北撤山东,3年解放战争吴非远历经大小12次战役。新中国成立后,正当他所在的三野九兵团20军60师179团紧张地进行渡海登陆作战准备时,朝鲜半岛烽火突燃。吴非远所在的江南部队紧急乘火车秘密北上,准备出国参战。

为抓住战机,入朝十分仓促,后勤补给严重不足。当时担任营副教导员的吴非远记得,1950年11月7日,吴非远所在部队进入朝鲜。入朝第一周,部队就遭遇朝鲜50年不遇的寒流。“一进朝鲜,漫天冰雪,浑身发抖。”他回忆说,南方部队没有御寒准备,后勤供应也极为不足,快速赶赴前线迎击美军路上,连盐都断了。

吴非远一行所面对的,是前所未遇的强大敌人。吴非远回忆道,美军使用的都是坦克、汽车,而吴非远军队仍然还是用解放战争发明的“土办法”,爆破手们背着炸药包冲向敌坦克,爆破英雄以前赴后继的牺牲,拼着命把敌军打乱了。

不过在抗美援朝中,强大的敌人不仅是“联合国军”,还有盖马高原的酷寒。待命中饥寒交迫,许多战友被冻死冻伤。手伸到衣服里取暖,拿出来就冻在枪机上。对那时的寒冷,吴老记忆犹新:“那时也没有温度计,我记得打退了美国兵出来小便,裤子三个扣子没扣好,小便就变成冰了”。当时,吴非远所在营冻死冻伤非常多。他没有发到棉鞋,幸好有一双毛线袜子救了腿,有的战友则没有这么幸运。露天的风雪中,一坐下去睡着了就再也不会醒来。吴老说,冻死的战友坐着像一尊菩萨,脸色红润,眉毛胡子上都是冰棱,不少指战员就这样永远定格在异国山上。

打完第二次战役,部队休整补充后,吴非远一行又参加了第五次战役。奔赴前线时,吴非远明显感到美军飞机已经不像入朝初期猖狂,年轻的中国空军让美机收敛了很多。

1951年4月22日,第五次战役打响。“我们下午主动发起进攻,起初很顺利,向南突破了南朝鲜军防线,天亮抓到了很多俘虏,但开始四五天一个美国兵都没看到。”已经望见汉江时,还没有遇上美军。吴非远说,美国人的战术是以南朝鲜当炮灰拼消耗。志愿军补给只能靠自己背,“一人一个米袋五斤米”,他在胸前做了一个斜挎的动作,由于后勤补给困难,经过连续两个阶段战斗后部队开始北撤,这时美军紧紧追了上来。

“为掩护我军有序转移,一部分部队要断后掩护,179团就是其中之一。”一天换一个阵地,几乎天天有阻击战,补给却越来越困难,到了实在无法坚持时,吴非远和战友们含泪杀掉了一匹跌伤的战马当粮食。“吃了马肉后,还得饿肚子”,吴非远所在营还被赋予了坚守山阳里3天的艰巨任务。

傍晚赶到山阳里,吴非远一行抢占一处公路边的山头抢修工事,扼守敌军必经之地。修完工事,吴非远等4位营级干部在掩体里抽起旧报纸卷豆叶子的“香烟”,营参谋长吴通江还用破嗓子唱起了越剧,“现在打仗时刻准备牺牲,能开心就开心”。这一战,4人确实九死一生。

头两天,吴非远一行灵活机动,敌飞机坦克大炮轰击,指战员就进入掩体隐蔽。待敌轰够了,飞机一走,大炮一停,吴非远一行立即进入战壕等敌上来。在吴非远看来,美国人只是炮火厉害,步兵不行,头两天我军都较为轻松打退了美军。

第三天,美军发起了猛烈攻击,一支又一支预备队填进战线。“守3天是硬任务,不准撤退。”当天下午,攻击达到最高潮,营长张宝坤手边只剩下了最后一个排。这时,通信员冒着敌火力跑来报告,前沿已在拼刺刀。张宝坤命令把“所有能炸的武器”交给预备队,和敌人做最后一搏,又下令营部通信班只留3人,其他和预备队一起反击。

“我们4个营干把枪拿出来一起冲,阵地不能丢!那时我们都有思想准备,准备牺牲、准备回不来。”吴非远说,我军最后预备队冲上阵地的气势压倒了敌人,敌人逃下山时,勇士们就将炸药包、爆破筒、手雷往下抛,消灭了这股敌人。

1952年10月,吴非远所在的军队奉命调防回国。“我们这支部队在朝鲜整整打了两年仗。在朝鲜战场,我国付出的代价、作出的牺牲是很大的,但我国取得的胜利也是辉煌的。”吴非远自豪地说道。