▢ 煮石人 文/摄

著名诗人艾青是“半个义乌人”,因为他的母亲是从义乌嫁去金华的。年少时代,义乌给艾青留下了许多美好的回忆。

诗人艾青,还是一位书画家、收藏家。探索“艺术生”艾青的收藏之路,能给我们带来诸多有益的启发。

老师林风眠鼓励他出国深造

1928年中学毕业后,艾青考入了杭州的国立艺术院(今中国美术学院前身),成为该院最早的一批学生。国立艺术院是我国现代最早的综合性国立高等艺术学府,是第一所实施本科和研究生学历教育的美术教育机构。

身处西湖孤山美丽校园中的“艺术生”艾青,仿佛进入了天堂,一心追寻着艺术的真谛。他的天赋很快就显现出来,水彩、素描成绩都很优秀,而且又学会了雕塑。

不久后,艾青却终止了在杭州的学艺之途。改变他人生轨迹的,是著名美术教育家、国立艺术院的院长林风眠先生。

中国美院校史专家郑朝先生在《国立艺专往事》一书中,曾经描述过这个细节:

有一天,艾青正在教室画素描,林风眠走到他的身边看他作画,片刻后忽然说:“你到国外去吧,你在这里学不到什么。”艾青感到愕然和兴奋。

正是在林风眠的鼓励和帮助下,艾青乘着轮船到了法国,由此深深领悟了西方现代派艺术的精髓。同时,艾青也爱上了现代派诗歌。回国后,艾青在上海加入左翼美术家联盟,因从事革命文艺活动被捕,狱中无法作画,他就以诗歌发出呐喊,创作了《大堰河——我的保姆》,一举成名,成了全国知名的诗人。

林风眠对他的赏识与关怀,艾青铭记在心,师生一直保持着联系,林风眠也视他为艺术知音。

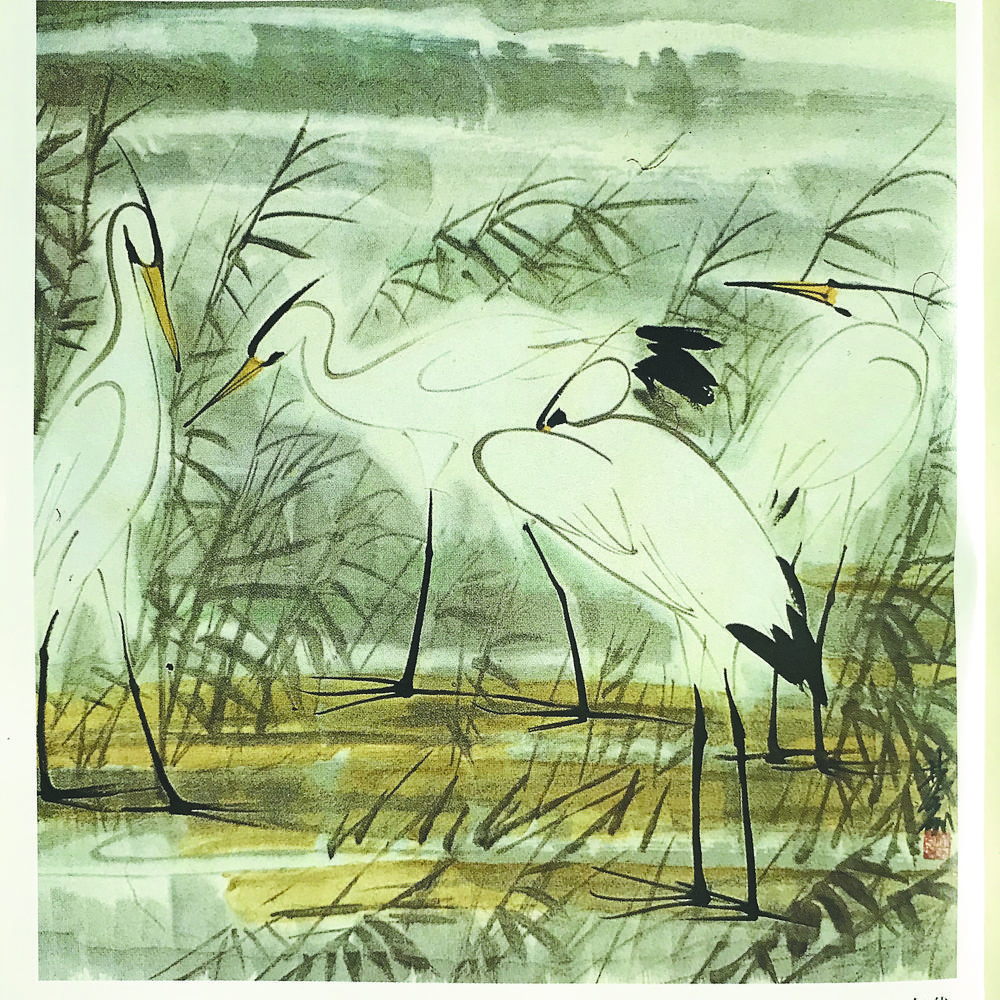

1977年,历经崎岖的林风眠被批准出国投靠亲人,出国前,他给一些亲朋、学生赠送了作品。寄给艾青的有两幅作品,一幅是一只孤雁在芦苇塘上飞,另一幅是一只鸟儿立在树枝上,都是林风眠特别擅长表现的内容。艾青对林风眠的艺术予以高度评价,曾以一首才情四溢的诗歌——《彩色的诗》来评价老师的艺术人生。

与齐白石成为忘年交

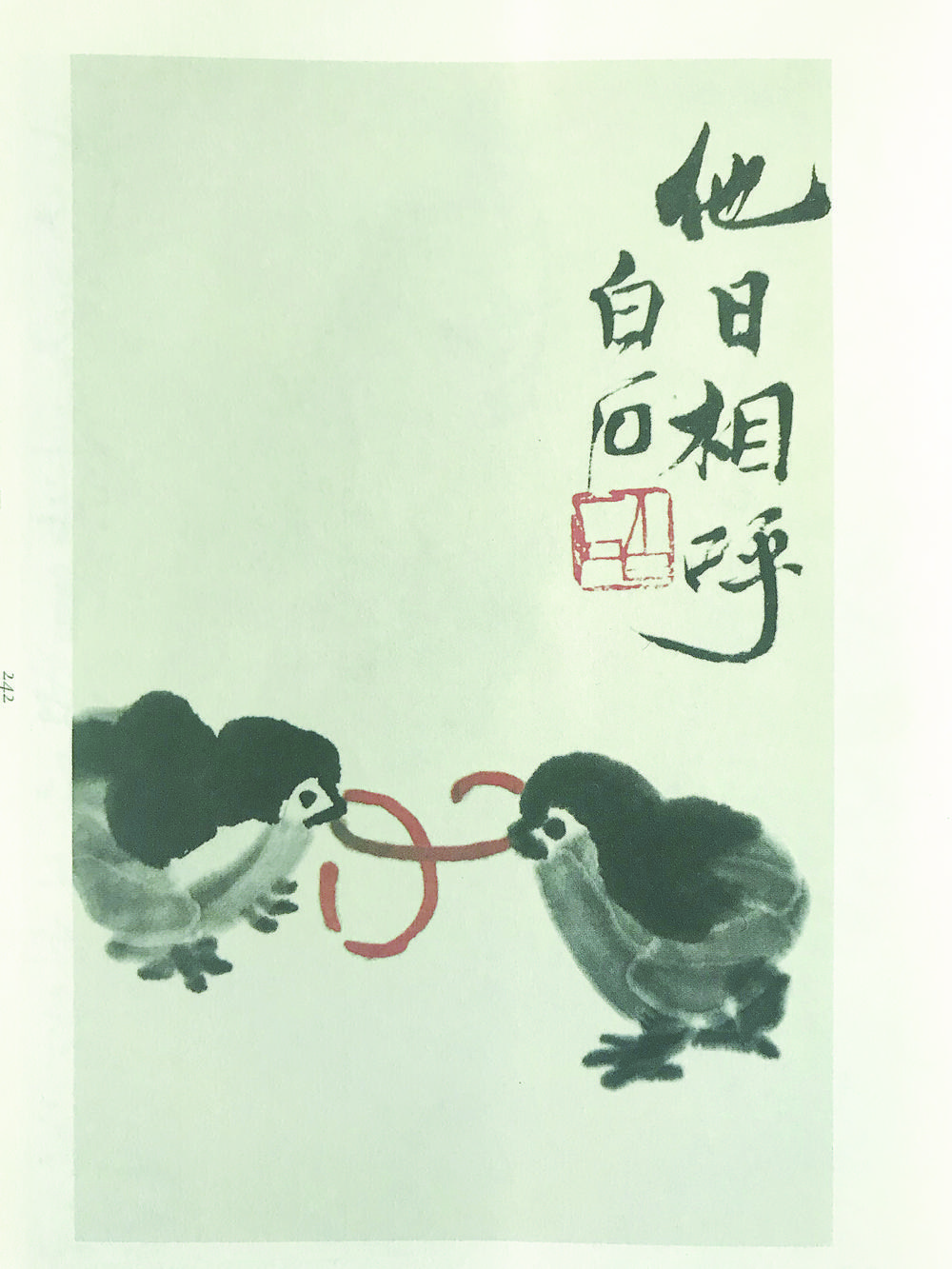

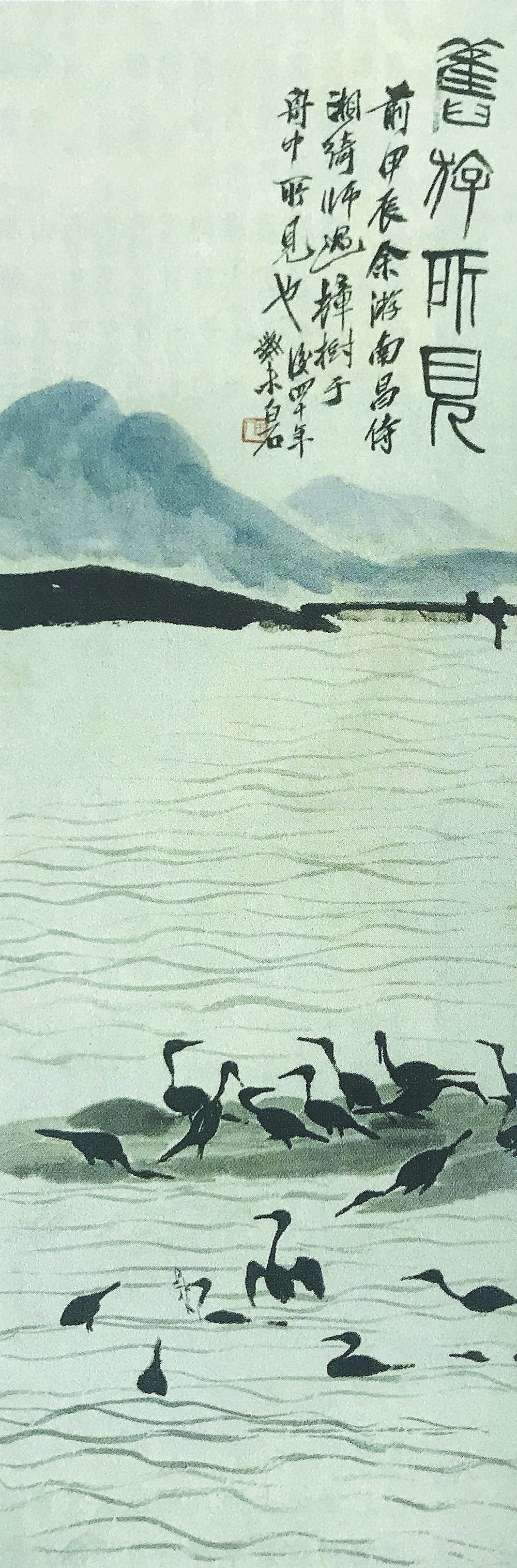

正因年少时的学艺经历,艾青结交了众多画家朋友,也收藏了不少他们的书画作品。而他最钟爱的,还是齐白石作品。

1949年进北京后,艾青是接管中央美术学院的军代表之一。不久,他就打听白石老人的情况,知道他还健在,就由李可染陪同去看望。

那天,同去的几个人都是北京军事管制委员会的文化接管委员,穿的是军装,臂上带臂章,老人一见感到有些吃惊。经李可染介绍,老人接待了他们。艾青走上前去,诚恳地说:“我在18岁的时候,看了老先生的四张册页,印象很深,多年都没有机会见到你,今天特意来拜访。”一番交谈,老人知道来访者确是艺术界人士,亲近多了,马上叫护士研墨,带上袖子,拿出几张纸给艾青他们画画。老人送了他们每人一张水墨画,给艾青画的是四只虾。大家都很高兴,带着感激的心情和齐老告别了。

相识后,艾青就常去拜访老人,由于谈话投机,遂成了忘年之交。而齐白石高妙的书画艺术,也令艾青深深折服。艾青不仅常向老人直接购画,还在古玩市场上寻觅老人的佳作。

艾青是真心看重老人的艺术,每次开口向齐老求画,他总是支付比润格更高的价格,还几乎每次都请老人到饭馆吃一顿,然后用车送他回家。

齐老自然也感应到了这位文化干部的真情,总会认真创作精品力作。一次,艾青请求老人:“你给我画一张册页,要画从来没有画过的内容。”老人欣然答应,走到画案旁边,思索片刻,画出了一幅意趣天成的水墨画:一只青蛙往深水里跳的时候,一条后腿被青草绊住了,青蛙前面有三只蝌蚪在自由欢快地游动,更显示出了青蛙一时挣脱不开的焦急情态。画好后,老人自己也很满意,高兴地说:“这个,我从来没有画过。”

搜求齐白石作品,艾青去的最多的地方,并不是名画如云的琉璃厂,而是许麟庐的和平画店。原因有二,一是许麟庐为齐白石的弟子,齐老是画店的常客,如果相遇,艾青可以当面向老人请教、问安;二是许麟庐精于鉴赏,而艾青却认为自己眼力更高,借购画、赏画之际与画廊老板比比眼力,自是收藏爱好者的一大乐趣。

艾青在《忆白石老人》一文中,曾经不无得意地记述过两件事。

一次,艾青从上海朵云轩买了一张齐白石画的“一片小松林”,他拿到和平画店给许麟庐看,许以为是假的,艾青就约他一同到齐老家,挂起来给老人看。老人认真看了之后说:“这个画人家画不出来的。”艾青赢了,十分得意。

又一次,艾青买了一张八尺的大画,画的是没有叶子的松树,结了松果,上面题了一首诗。许麟庐又认为不对。于是艾青又去找齐老,老人看了之后竟也说:“这是张假画。”艾青深信自己的眼光,知道老人逗他玩,就笑着说:“这是昨天晚上我一夜把它赶出来的。”老人知道“骗”不了他,笑了起来,又拿放大镜很仔细地边看边说:“我年轻时画画多么用心啊。”

渐渐的,艾青收藏了不少齐白石作品,让一帮作家、画家朋友羡慕不已。

由于众所周知的原因,后来,艾青曾赴黑龙江、新疆生活和劳动,创作中断了20余年。改革开放后,他曾任中国作家协会副主席等职。据后人回忆,哪怕是在生活最艰难的时候,艾青身边也会有一只不起眼的小皮箱,里面装着齐白石等人的书画作品。可以说,正是这些书画大家创作的艺术珍品,陪伴着艾青走过了人生最困顿的时光。

以收藏滋养诗歌创作

艾青兴趣广泛,收藏门类众多。书画之外,几乎喜欢一切有“雅趣”的藏品。

据其后人回忆,1949年进京后,艾青特别喜欢收集葫芦。他收集葫芦追求“奇”和“小”,形态有长柄的、八角的、畸形的。他又喜欢收集各种海螺、贝壳,曾说:“这是大海馈赠的艺术品,比最好的瓷器细腻,比雪白的宝石坚硬。”

化石也进入了诗人的收藏视野,艾青收集了鱼化石、蚌壳化石、蟹化石、鸵鸟蛋等化石,这些千万年前的遗物震撼了诗人的心灵,使他深化了对社会和人生的领悟。甚至连各类坚果壳,如椰子壳、美国的大杉松子等,都成了他的珍藏。

写作之余,艾青喜欢在自己收藏的这些宝贝前转悠,或者直接选取一件拿在手上把玩。他曾经这样说:“它们转移了我过于疲惫的思维流动,使我的脑子得到了充分的休息。”

这些宝贝,就这样润物细无声地滋养了他的文学创作。翻阅一下艾青的诗歌,我们甚至可以发现不少直接抒写这些藏品的诗作。

《拣贝》《虎斑贝》等诗,记录了诗人到海南岛采风,在海滩上拣海贝的快乐。充满哲理的《鱼化石》,让艾青的诗篇呈现出了别样的风采。他曾以铿锵的诗句写道:“一个个像是铜铸的,上面刻满了甲骨文……这是天和地的对话,风雨雷电的檄文。”诗歌描写的,正是文人喜欢把玩的核桃。

诗歌之外,艾青还出版过收藏类专著。在延安时,他曾专门考察过陕北的民间剪纸,收集了《鸭嘴衔鱼》《老鼠偷西瓜》《大山羊》等剪纸作品。后来,他与人合作,编纂出版了一本《陕北民间剪纸》。关注民间文艺,对诗人的创作风格也有影响,他在延安时期创作的《吴有满》和1953年回老家后写的《藏枪记》,都具有比较通俗易懂的民歌韵味。

都说诗歌是青年的专利,然而艾青在其晚年,却创作出了多部诗集,其中诗集《归来的歌》和《雪莲》还获得了全国奖。或许,正是围绕在身边的各类艺术品、工艺品,愉悦着他、滋养着他、启示着他,让他保留了一颗少年之心,仍然能够得到诗歌缪斯的眷顾,从而一直保持了旺盛的创作力吧。